Frances el negro liberto

Santiago, 1823

A lo menos ocho meses tenía el cerdo de Frances, encebado diariamente con mucho alimento, engordaba groseramente también por el escaso movimiento que podía realizar dada la estrechez de su corral. Era un valioso capital y, además, la entretención de los vecinos de la barriada del Zanjón. Un par de veces se había escapado y con la ayuda de los niños, y mucha algarabía, había sido recapturado.

Una mañana todo estuvo dispuesto para el sacrificio del cerdo: un gran caldero de hierro colgaba de gruesos cables sobre un fogón alimentado con carbón de espino, un mesón dos veces más grande que el cerdo, sobre él un gancho atado a una polea por un grueso cordel. A un costado, varios recipientes enlozados, una serie de cuchillos de distintas formas y tamaños, y un gran mazo de piedra con mango de madera.

El negro Frances luego de desayunar leche con azúcar quemada y tortilla de rescoldo con chicharrones fue al corral del cerdo, quien, quizás intuyendo algo grave, gruñía enardecido. El mozalbete enarbolando un lazo de costal, pudo al primer intento enlazar por el cuello al animal, quien desde ese momento no dejó de chillar hasta alertar a todo el vecindario. La lucha fue dura, la fuerza del animal era considerable. Frances lo atrajo hacia sí para amarrarlo a un poste y de este modo inmovilizarlo.

Ya los primeros niños habían tomado posición para ver este cruento espectáculo, así también madres y padres que habían acudido a la choza de Frances. Algunas de ellas tapaban con sus manos los ojos de sus hijos quienes reían a todo dar y escurrían sus cabezas por debajo de las manos de esas mujeres y lograban ver todo sin dificultad alguna.

Una vez atado, el cerdo emitía chillidos escalofriantes. Frances fue en busca del mazo de piedra y asestó con éste un fuerte golpe en plena cabeza del animal; hasta ese momento el griterío de los niños era infernal, mas cuando el negro Frances le propinó el golpe presuntamente fatal el silencio fue total. El cerdo no había muerto, aturdido había caído al suelo, de costado. Mediante la polea que tenía sobre el mesón, el negro Frances lo izó y depositó sobre esa maciza mesa de madera.

La habilidad del negro era de destacar; de un certero golpe clavó el cuchillo en el corazón de esa gran bestia, luego procedió a degollarle y recoger su sangre en varios recipientes. Con agua caliente y muy prolijamente lo desolló. Guardó parte del cuero, vació el cerdo de sus entrañas y cortó sus extremidades y demás piezas valiosas por su carne. Regaló parte del cuero cortado en tiras con grasa y algo de carne a la gente que rodeaba su choza, para que llevaran a sus casas un buen lloco. Más tarde, coció cientos de pequeños cubitos de grasa y carne en el gran caldero de metal durante horas, obteniendo de este reitimiento litros de buena manteca y chicharrones para la venta.

El cerdo había sido robado por Frances y traído desde la hacienda de don Ramón en la Chimba cuando era tiernecito. Matela, madre de Frances, esclava de don Ramón, se lo había pasado a él una noche en que los amos no estaban y él disponía de un carretoncito para llevárselo. “Pa que viva el pobre Frances ahora que es libre”, decía Matela.

Frances, el hijo de Matela, era un negro fornido de estatura media, que aparentaba más de los 25 años que tenía. Su cara era redonda y su nariz aplastada. De amplia sonrisa con carácter gracioso y extrovertido, lo que lo hacía muy distinto al común de los jóvenes de la época, retraídos y taciturnos. Su temperamento explosivo y su oficio como matarife le habían dado fama de pendenciero y muchos le llamaban el «Negro de los cuchillos». Los vecinos de su rancho cerca del maloliente Zanjón donde vivía le respetaban y temían.

Deseaba dejar ese lugar y aquel trabajo; cada tarde, al llegar a su hogar, luego de sortear charcos con inmundicias, perros vagos, ratones muertos y uno que otro grupo de hombres y mujeres que se agolpaban alrededor de fogatas pestilentes, se sentía en la obligación de relacionarse con sus vecinos.

―¡Dicen que encontraron un cadáver en el Zanjón con síntomas de viruela! ¿Sabes algo Frances? ―preguntó un hombre de muy tosco aspecto y que coronaba su rostro poco agraciado con la ausencia de un ojo que no disimulaba con parche alguno.

―¡No sé na! ―respondió Frances ―L’último que supe fue del brote de cólera que ya está en Santiago.

―Espero que los uniformados no nos quemen los ranchos otra vez… ―masculló el viejo.

―¡Y lo van a hacer si es cierto lo del cadáver con viruela! ―dijo una veterana con grandes trenzas que estaba sentada sobre un cajón. ―Yo perdí too esa vez. También a mis dos hermanos, que se los llevó el cólera. Tu debís irte p’al Limarí o a Coquimbo. Allá están los tuyos trabajando en la minería. Hay negros, morenos, pardos, zambos y cuarterones.

―Allá murió mi padre ―respondió secamente Frances.

―¡Acá te vai a morir igual, negro! además te tratan mal ―respondió la mujer ―Vai a acabar en una fosa cubierto con cal viva, hoy vi pasar varias carretas con cal. ¡Por algo será!

―¡Anda a buscar a tu madre y se van pal norte! ―acotó el hombre. ―Pronto ella va a ser libre.

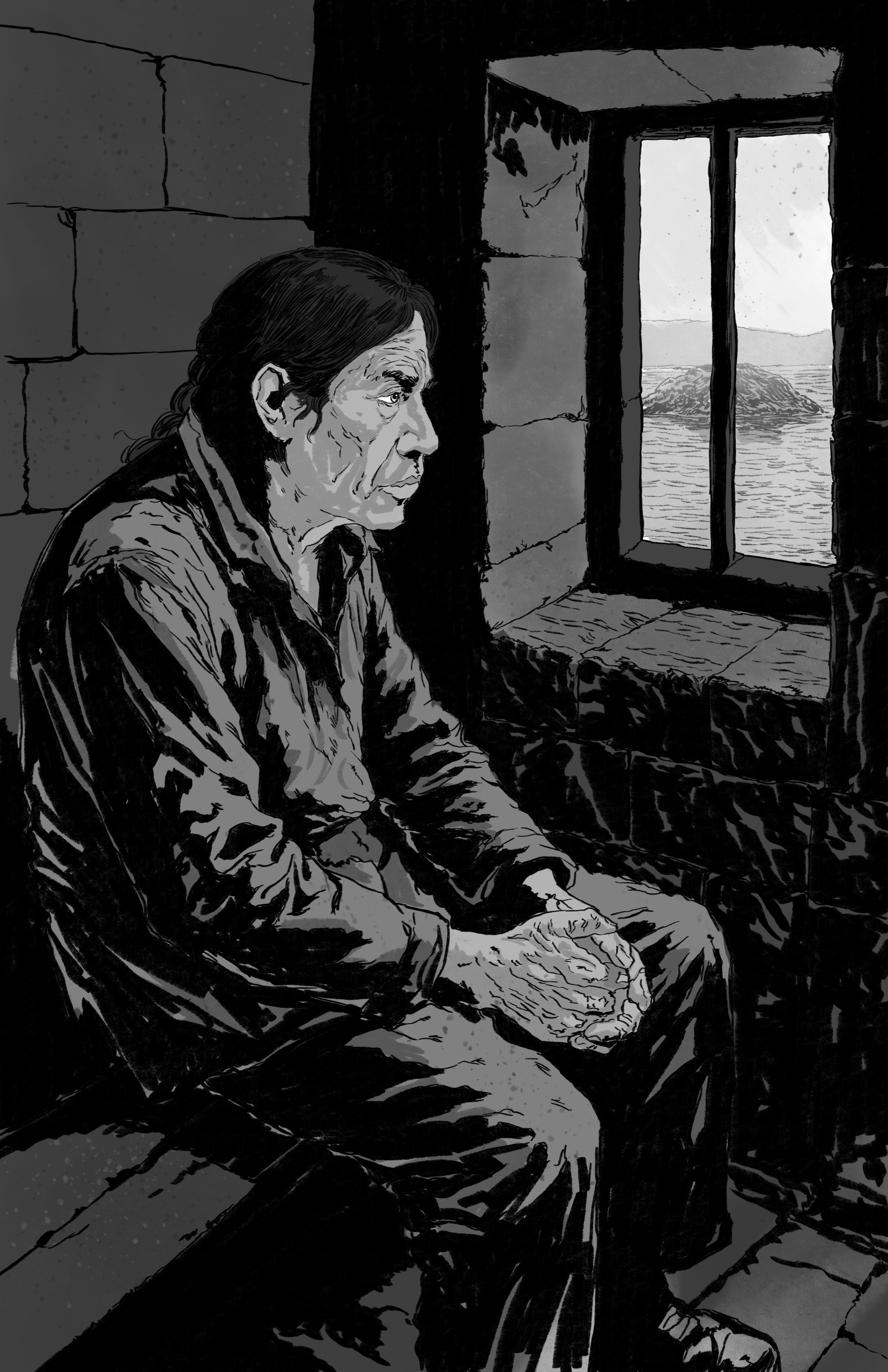

Esa tarde, al llegar a su casa, Frances empujó fuertemente con el hombro la puerta de su rancha y ésta sin oponer ninguna dificultad se abrió de par en par. No acostumbraba hacerlo de forma tan violenta, pero estaba de muy mal humor. A nadie se le hubiera ocurrido entrar allí sin la autorización de su dueño. Un olor azumagado y a humo lo recibió como era ya habitual. Esto a Frances lo tenía sin cuidado, la pieza no tenía ventanas y el piso era de tierra apisonada. Una poltrona desvencijada con dos mantas era su cama. Al lado, una pequeña mesa con una lámpara de aceite, un baúl con ropa amontonada y en el piso un cuchillo reluciente, de gran tamaño y ligeramente curvo, cuya empuñadura era de cuerno de buey muy elaborada.

En el centro de la habitación había un brasero con restos de carbón apagado, al lado y en el suelo una olla de latón, un plato, una cuchara y un tenedor. Eso eran todos los enseres de este hombre que sólo sabía de la vida ser matarife por encargo en las distintos puntos de la ciudad de Santiago donde era requerido.

Se había echado de espaldas sobre la poltrona con el pecho desnudo tratando de paliar en algo el sofocante calor de ese verano. Se atormentaba pensando en cómo rescatar a su madre que había sido llevada al sur para así burlar la ley de la abolición. Dos veces había llegado a las puertas de la casa de Don Ramón y había hablado con sus empleados con el pretexto de vender su carne. En la Chimba, Frances conocía una chingana donde podía comer, beber y conversar del tema con la persona a la que más quería y en la que más confiaba, doña María Cristina. Hoy era domingo, iría a verla. Cambió sus pantalones por otros limpios de gruesa bayeta, se calzó con unas botas de montar que le habían regalado y tiró al fondo del cajón las alpargatas que calzaba habitualmente, acomodó su sombrero de copa alta de fieltro europeo que había encontrado tirado en una calle, abandonado quizás producto de una riña o un asalto. La desesperación e impotencia al verse alejado de su madre le hizo tomar una decisión, iría a buscarla, conocía bien al tal Don Ramón, conocía su riqueza y su poder. Sabía que buscaba y pagaba a negros para que firmaran cartas oponiéndose al proyecto de la ley de la abolición de la esclavitud. Había leído una de ellas y conocía a algunos de los firmantes. Con ira se enteraba de los argumentos de la crisis social, económica y el desamparo en que quedarían los negros sin amos si esta ley se aprobase, errarían como perros vagos atacando a los seres humanos. Había que tener misericordia y no dejarlos en el desamparo.

Abandonó su morada y ya en el centro de la ciudad, pasó por el frontis de la iglesia de San Francisco que, por sus puertas abiertas, los fieles la abandonaban después de la última misa de la tarde. Se dirigió rápidamente a la Cañada que acusaba los trabajos de delimitación con cunetas de piedra y nueva arborización, y rodeó el peñón del Huelén, que a esa hora crepuscular mostraba su rostro más oscuro. Siniestros personajes se escabullían entre los riscos de ese peñón convertido en fortaleza a la espera de un incauto para obtener un buen botín. Borrachos tirados en el suelo luego de días de macerarse en alcohol yacían junto a orines e inmundicias acumulados en los distintos rincones. Dando saltos y eludiendo a los vagabundos y maleantes, Frances encaminó sus pasos rápidamente hacia la calle de las Agustinas donde se encontraba el convento de las «Monjas Agustinas de la Limpia Concepción de Nuestra Señora la Virgen María».

Agazapado bajo el gran pórtico lateral que daba a la calle Moneda, observó la llegada, uno tras otro, de numerosos y costosos carruajes iluminados por faroles de bronce lustrado de los cuales emanaba una luz amarillenta; ello permitía ver a los pasajeros que bajaban raudos, todos ellos hombres envueltos en negros capotes. Fue entonces cuando Frances divisó a Marita tras el portón medio abierto y, sin pensarlo dos veces, se escabulló hacia el interior. Ella le reconoció de inmediato y lo ocultó en una pequeña oquedad en el muro. Tras el ingreso de los visitantes, Marita cerró el grueso y viejo portón, en pie quizás desde la creación del convento en el 1576. Ella era una negra esclava que trabajaba para las monjas del convento.

El negro Frances estaba nervioso; semanas antes del traslado de los negros (entre ellos su madre) a la hacienda en el sur, éste había comenzado ya a urdir la manera de rescatarla. Marita estaba al tanto de todo y lo encontraba muy peligroso. La casualidad había echado los dados y esa noche el mismísimo Don Ramón entraba al Convento. Frances no lo sabía, pero el acontecimiento que se esperaba era un funeral, había fallecido una monja del claustro, hermana de Don Ramón según le contó Marita. Vieron a la Madre directora saludar a los visitantes que venían en los carruajes. Una de las monjas del Consejo advirtió la presencia de la joven, aunque no la de Frances, y le ordenó recoger todas aquellas flores que estaban llegando. Ujieres cargando ramos y adornos con cintas negras no terminaban de entrar por la puerta principal. Otro carro ingresó con ornamentos funerarios, cintas y mantos negros, portacandiles, floreros y una cruz ceremonial de grandes dimensiones enviada por orden del señor Obispo. Seis ayudantes vestidos de negro y sombrero de copa, también negros, hicieron su entrada portando el féretro de fina madera, minuciosa y delicadamente labrado. Fue transportado a la capilla interna ya que la iglesia del Convento había sido destruida totalmente por el último terremoto.

Nuevamente Marita fue abordada por la monja del Consejo que le pidió que contactara a un ayudante de toda confianza para cavar el lecho mortuorio en el pequeño cementerio. Debía ser prudente, trabajador, religioso y discreto. Marita pensó inmediatamente en Frances.

En el exterior del convento, la calesa de Don Ramón estaba detenida con la puerta abierta y en su interior, Rogelio, el cochero, dormitando con las manos en la nuca esperaba pacientemente.

De pronto se acercó a la calesa un joven negro, en evidente estado de ebriedad, y quiso subirse a ella sin poder conseguirlo. Rogelio, alarmado, cogió al individuo por el cuello y lo tiró violentamente al suelo, la victima azotó su cabeza contra una piedra y comenzó a sangrar profusamente. No contento con esto, Rogelio arremetió nuevamente propinándole puntapiés en la espalda, vientre y piernas. El hombre se quejaba y sólo se protegía la cara. Frances, que observaba la situación por la puerta entreabierta, sorprendido y angustiado, apenas balbuceó algunas palabras para que Rogelio detuviera esta agresión.

̶ ¡Negro, ¡qué querías! A ver, dime, ¡qué querías! ―gritaba Rogelio descargando su furia y agresividad en contra de este joven borracho.

La víctima tenía un ojo brutalmente hinchado y la sangre cubría su frente y se escurría hasta la comisura de los labios.

Frances se sintió invadido por una ira incontrolable, sus manos temblorosas se crisparon y tomó de los cabellos a Rogelio lanzándolo violentamente al suelo, que cayó de espaldas en un lodazal.

―¡Basta ya! ―gritó Frances estirando sus largos brazos hacia Rogelio, impidiendo que se alzara. Se agachó y acercando su cara a la del cochero, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de estallar, le espetó: ―¡Eres un maldito!

La situación era tan violenta que ninguno de los dos se percató de que Don Ramón había salido sigilosamente del convento y observaba la refriega. Lentamente, sin manifestar sorpresa ni malestar, alzó firmemente su bastón, volteó con él displicentemente la cabeza del joven borracho dejándola boca arriba e hizo un gesto involuntario de sorpresa y desagrado al ver lo estropeado que tenía el rostro.

―Encárgate de este hombre, dale auxilio, no quiero que se sepa que mis empleados maltratan mestizos o negros. Aquí tienes algo de dinero. ―Dicho esto, deslizó unas monedas en la mano de Frances, quien sorprendido las tomó y metió en uno de sus bolsillos.

A los pocos minutos, las sombras de la noche comenzaron a cubrirlo todo. Frances se arrodilló frente a la víctima siendo observado desde el portón por Marita que no dejaba de persignarse. La calesa había ya desaparecido y sólo quedaban a su lado dos muchachos que, curiosos y algo nerviosos, los miraban atentamente tanto a él como a la víctima que, mientras gemía, intentaba moverse.

– ¡Les puedo pagar… consíganme una carreta para llevar a este hombre donde lo sanen de sus heridas! ―les dijo Frances a los muchachos, quienes sin pensarlo dos veces corrieron y desaparecieron entre las construcciones para regresar poco después tirando de una carreta, sucia y quejumbrosa, con restos de plumas de aves de corral. La pusieron muy cerca del joven maltratado y entre los tres depositaron cuidadosamente el cuerpo en el piso del rústico carruaje comenzando así su traslado a la chingana de Doña María Cristina. Frances se despidió de Marita y le rogó que guardara silencio sobre lo acontecido para no perder la posibilidad del trabajo en el convento.

Encaminaron sus pasos hacia la Plaza de Armas que estaba levemente iluminada con lámparas de aceite cuyo combustible sólo duraba hasta apenas pasadas las once de la noche. Se cruzaban con grupos de militares bastante picados por alguna fiesta que debió haber sido muy regada, parejas apasionadas y comerciantes regresando a sus viviendas. Sin prestar atención al entorno, Frances condujo la carreta y a los muchachos hasta la calle del Puente para cruzar el llamado de Cal y Canto hacia la Chimba por el camino de Chile, que había sido rebautizado como de la Independencia, y de allí al cerro de Huechuraba, en busca de la chingana de su amiga.

Por el camino polvoroso, pesadas carretas eran guiadas parsimoniosamente por curtidos conductores que, con vara en mano, azotaban las ancas de esos bueyes para que no dejaran de tirar. Una calesa proveniente de la Chimba, rápida como el viento por la fuerza de sus dos corceles, se empeñaba en llegar al puente y arribar pronto a la ciudad civilizada; abandonaba sin duda las parcelas donde algunos prósperos ciudadanos habían construido grandes y opulentas casas.

María Cristina había abierto su chingana en plena barriada de guangualíes. Normalmente, tres cocinas a leña funcionaban constantemente y eran atendidas por mestizas con su pelo recogido en un severo moño. Dos filas de toneles con chicha y vino estaban acostadas sobre una gruesa estantería de roble.

Todos los clientes estaban fuera, el calor era intenso. Las gruesas manos de las mestizas portaban hasta cuatro vasos con aguardiente a los sedientos parroquianos que, sin sacarse los altos sombreros tubulares, bebían presurosos en espera del gratificante efecto del alcohol. El calor no atenuaba sino muy por lo contrario, y el áspero olor de las aguas servidas que se depositaban en canales cercanos impregnaba todo el entorno. La Chimba crecía descontrolada, el pueblo se agolpaba y se hacinaba en ella. Al frente, al otro lado del río, la ciudad ordenada en el rígido damero español comenzaba su afán de embellecerse de acuerdo a los decires de los viajeros venidos de Europa.

La Chingana de Doña María Cristina sobresalía del resto de las chinganas, bares y burdeles de la Chimba, siempre abierta y concurrida. Tenía fama por lo variado y abundante de sus tragos populares, además de sus platos servidos en recipientes de greda negra. Famoso era su ulpo cargado, reponedor del cuerpo y animoso del espíritu, lo mismo que el gloriao para después de un funeral; la carambela, el pihuelo y la chupilca, esta última con aguardiente de Aconcagua. Otros preferían una ración de pihuelo más chacolí o mosto y llalli. La chicha y el vino pipeño de uva moscatel de parrones caseros y de color marrón claro ocupaban un lugar preferencial, grandes toneles de madera traídos de Cauquenes estaban dispuestos en el gran muro al fondo de la chingana.

Los clientes complementaban sus tragos con huevos duros y luche o charqui junto a panes de tres tipos: español con grasa fuerte, tortilla de rescoldo o pan chileno cascarudo. Siempre estaban disponibles el pavo mechado, el locro de Mendoza, los porotos con harina y pimiento seco, y las sopas con carne y verduras.

Doña María Cristina, una negra que había tomado el nombre de su ama, avanzaba ya en la edad de los sesenta y era famosa por su fuerte carácter y su gran vozarrón que hacía temblar al más envalentonado. Se paseaba por las mesas y controlaba las raciones, perdonaba deudas y trompaba al ebrio cargante.

Era depositaria de confidencias y generosa en consejos en el amor y en la política. Alta y corpulenta, movía con gracia sus asentaderas y regalaba sonrisas al cliente nuevo. Siempre amiga de curas y militares, confidente de políticos y líderes de la causa abolicionista. Su chingana ya estaba firmemente establecida, a diferencia de las otras que nacían y morían con cada evento de importancia.

Sudoroso hizo su entrada el negro Frances en la Chingana de María Cristina, se había sacado el sombrero y lo mantenía firme contra su pecho, miraba a su alrededor y sonreía a quienes le devolvían la mirada. Avanzó con paso inseguro hacia el interior, arreglándose el pantalón que a ratos llegaba a mitad de su trasero. Ajustó su cinturón que no era más que un grueso cordel; había perdido peso en las últimas semanas, comía mal y a deshoras, y su trabajo lo desgastaba. Divisó a la negra María Cristina que estaba apoyada sobre un gran mesón distribuyendo ajos en distintos potes de arcilla. Ella no sabía leer ni escribir, pero controlaba las cuentas durante toda la jornada con sus ajos que, según su porte y ubicación en cada pote, tenía un significado numérico distinto.

―¡Misiá Doña María Cristina! ―dijo con fuerte voz Frances.

La negra volteó la cabeza y al verlo le regaló una gran sonrisa.

―Mi Frances querido, es bueno verte, hace mucho que no venías. Siéntate conmigo, pienso que quieres hablar de algo, ¡hazlo!, yo te escucharé. ¡Toma un vaso de chicha! Tú sabes que yo te hago un precio.

―He traído pa’ que lo cuide a un negro golpeado por un criado de don Ramón. Él mismo me dio unas moneas pa’ sanarlo. No quiere líos con lo negros.

―Llévenlo al patio de atrás, le diré a la Anita que lo cuide ―señaló María Cristina a un par de ayudantes que tenía cerca.

―Usted, misiá, sabe que a mi madre se la llevaron a la hacienda de Don Ramón en el sur y está allí, bien encerrá.

―¡Ahá!, exclamó la negra. ―Me han contado que a muchos se los han llevado pa’l interior y a algunas con sus críos. Ese Don Ramón es el mismo diablo, está armando trifulca con la aprobación de la ley. Dice que los negros libres, si son jóvenes, no hallarán qué hacer sino vagabundear, emborracharse y delinquir.

―¡Misiá!, quiero ir a buscar a mi madre y traerla a vivir conmigo a Santiago

―¿Y qué te pasó a ti que ahora soi buen hijo? No te enojís conmigo Frances pero te conozco, no soi malo pero si descariñao. ¿Podís darle abrigo a tu madre? Finalmente pa’ las buenas y pa’ las malas tu madre esta abrigá y bien alimentá, sólo que esclava, presa y escondía.

―Yo quiero hablar con ella, quiero que Don Ramón me contrate pa’ la hacienda

―¡Te está haciendo efecto la chicha que está regüena!, advirtió la Negra Cristina.

―Tengo oficio, no soy vago, sé leer y entiendo too. Soy legal y me pueden contratar.

―Pa’ qué va a querer Don Ramón negros pagaos si tiene esclavos que no le cuestan ná. Apenas les paga a los indios y muy mal.

―Yo le serviría mucho ―agregó Frances.

―¿Cómo así?

―Puedo ser culebriento y decir que conseguiré negros pa’ firmar en contra de la ley. Después no cumplo y listo.

―¿Sabí cuántos negros y mestizos hay en la Chimba que no firmarían eso? ―agregó malhumorada la negra.

―¡No!

―Dicen que más de 7.500, yo no sé contar, pero sé que eso es mucho. ¡No sé qué decirte negro Frances! Tenís muchas ideas en la cabeza. Pégate un revolcón con una de las lindas de acá será mejor.

Las necesidades de don Ramón por abastecer su hacienda en el sur, y los continuos ataques de bandoleros a los carros y carretas en los solitarios caminos que conectaban su estancia con los sitios urbanos, determinaron que organizara un convoy con gente armada para repeler cualquier intento de asalto. Así Frances, luego de realizar un eficiente trabajo en el Convento para el entierro de la hermana de Don Ramón y haciéndole saber a éste su voluntad de organizar a los negros en la campaña anti abolición, logró ser contratado como custodio para proteger el convoy que saldría hacia la hacienda donde estaba Matela, su madre. Desoyendo todo consejo de no participar de tal aventura, se alistaba un amanecer, pocos días después del funeral, para emprender el viaje.

Diez carretas conformaban el convoy, la primera y la última con seis hombres armados cada una; de esos doce hombres dos eran negros, Frances y Jean, en este último no podía confiar porque era un incondicional de don Ramón, odiaba a los de su raza, siendo despectivo y humillándolos continuamente. Miraba a Frances con ojos de sospecha y una cierta ironía en la sonrisa. El convoy atravesó Santiago llamando la atención de todos los habitantes con los que se cruzaba. Sería un viaje muy largo y deberían acampar en sitios elegidos que brindaran cierta seguridad. Días antes habían partido jinetes para planificar el viaje y establecer los contactos.

Luego de una semana de viaje, el convoy enfiló por un estrecho sendero hacia la cordillera, era una huella llena de baches y grandes piedras que asomaban por doquier. A los lados, plantaciones y tranques de regadío sin población a la vista, lo único vivo y en cantidades eran los tábanos que con su zumbido constante atacaban sin piedad la piel descubierta de los miembros del convoy.

Frances, en la última carreta, sentado y con las piernas colgando, miraba absorto el rocoso terreno, en algunas partes con pozas de agua debido a la lluvia de la noche anterior. De pronto, sintió unos gritos provenientes de los primeros carros, se detuvo el convoy y los caballos relincharon por la tensión de las riendas para que se detuvieran. Tomó su arma y avanzó hacia la cabecera del convoy, desde donde provenían los gritos. Un enorme árbol caído obstaculizaba completamente el camino. La evidencia mostraba que su desplome se debía a cortes de hacha en su base. Se reunieron los hombres que constituían la guardia del convoy y decidieron permanecer bajo los carros, tras las ruedas, en espera de algún acontecimiento. El problema era la escasez de luz, pues caía la noche. Se reunieron todos, menos Jean que ya no estaba junto a ellos.

Tres jinetes se acercaban por detrás del convoy, tras ellos, una veintena más. Avanzaron los tres primeros, llevaban grandes sombreros y la cara cubierta hasta la nariz con un pañuelo. Quién parecía ser el jefe, con voz estentórea gritó:

―¡Abandonen el convoy y vuelvan caminando por donde venían!

Frances reconoció la figura y esa voz, era Rogelio, el cochero de don Ramón. Retrocedió y apoyó la espalda contra una de las carretas, sin pensarlo apretó el gatillo de su arma y el balazo pasó rozando la cabeza de Rogelio. ¡Negro maldito! fue el rugido de Rogelio. Otro hombre se baja de uno de los caballos y velozmente, dando grandes zancadas, enfrenta a Frances clavándole un puñal en el pecho, éste cae herido de muerte reconociendo al atacante, era Jean.

2018 Haití y Santiago

El joven Frances baja por la avenida y cruza la Plaza de Armas frente a la catedral en Cabo Haitiano, se dirige al lakou de su familia. Al día siguiente, muy temprano debe tomar un avión a Puerto Príncipe y de allí, otro a Chile. Él es de Milot, un pueblo cercano donde se encuentran las ruinas del antiguo palacio del rey Christophe, Sans-Souci, a los pies la imponente fortaleza de la Citadelle Laferrière construida por el rey para defenderse de un eventual retorno de los franceses. Conoció a muchos militares chilenos establecidos en Cabo Haitiano, ellos le hablaban de las bondades de ese lejano país, de su abundancia, belleza y grandes oportunidades de trabajo.

Así decidió partir. Para ello, su familia y amigos se endeudaron con prestamistas locales para costear el pasaje y los mil dólares americanos que tenía que exhibir al entrar. Tuvo que comprar ropa ya que en ese país hacía frio, mucho más de lo que podía imaginar.

El viaje fue largo y el avión estaba repleto de haitianos, todos asustados y ansiosos esperando ser recibidos en el aeropuerto de Santiago por algunos compatriotas.

Frances abrió violentamente la puerta de su habitación fría y pobre en un cité cerca de la Estación Central. Se echó sobre la cama y miró su celular para ver si tenía mensajes de Haití. Se irguió y salió al pasaje común para faenar una gallina de corral con un pequeño machete. Muchos niños, casi todos peruanos, miraban fascinados esta faena. Una vieja vecina se le acercó y compasivamente le dijo:

―Debes ir al norte Frances, acá no hay trabajo

Sin embargo, la suerte le dibujó un camino y Frances encontró un trabajo de nochero en una fábrica en el barrio Independencia. Fue esa misma suerte la que dibujó también su muerte al resultar mortalmente herido durante un asalto. Murió apuñalado al tratar de defender los bienes de la empresa.