[CUENTO] Linda y memorable visita al mall

Sus ojos filtran la información percibida en el ambiente: un mundo en tres dimensiones, puertas que se abren, un lugar repleto de gente y de luces, de un ruido que le manifiesta la obviedad de su insignificancia. Escalera eléctrica. Letreros con ofertas. Ropa en maniquís. Escalera eléctrica. Patio de comida. Balcón. Hormigas caminando allá abajo, caminando en el infierno.

—Disculpe, señor, ¿se encuentra bien?

—Sí, nunca he estado mejor, ¿por qué me lo pregunta?

—Porque le ofrezco nuestro producto pero no me presta atención.

—¿Qué producto?

—Esta barra de chocolate. ¿Sabía usted que el chocolate puede producir felicidad?

—¿Qué?

—Que el chocolate libera las hormonas de la felicidad. ¿Quiere probar una barra?

—No, gracias.

—¿No quiere ser feliz?

—No.

—Usted es muy cómico, parece simpático, es casi tan agradable como esta barra de chocolate. ¿Está seguro de que no quiere probarla?

—No quiero.

—¿Qué quiere, señor? Usted puede confiar en mí, nuestra empresa se preocupa por los clientes y sus necesidades.

—Nada, no quiero nada.

—Todo el mundo quiere algo.

—No todo el mundo.

—¿Nunca ha querido nada?

—Una vez, pero eso ahora no importa.

—A nosotros usted nos importa, ¿no me quiere contar lo que le ha sucedido?

El oído se llena de ruidos, los ruidos se cobijan, se guarecen y se reproducen: levantan un reino, un reino en la oreja, un reino de estruendos, el reino de la humanidad. Ruidos. Gente. Gente en todas partes, con celulares, con ropa, con maquillaje, con bocas que se quejan, cómo me haces esto, no me grites, no te enojes, por favor, no me sueltes, gracias, no sé qué haría sin ti, te odio, no sé lo que es el amor, adiós. Hablan, compran, participan de una postal que retrata un mundo perfecto. Sin embargo, el murmullo nunca se va y la oreja se cansa.

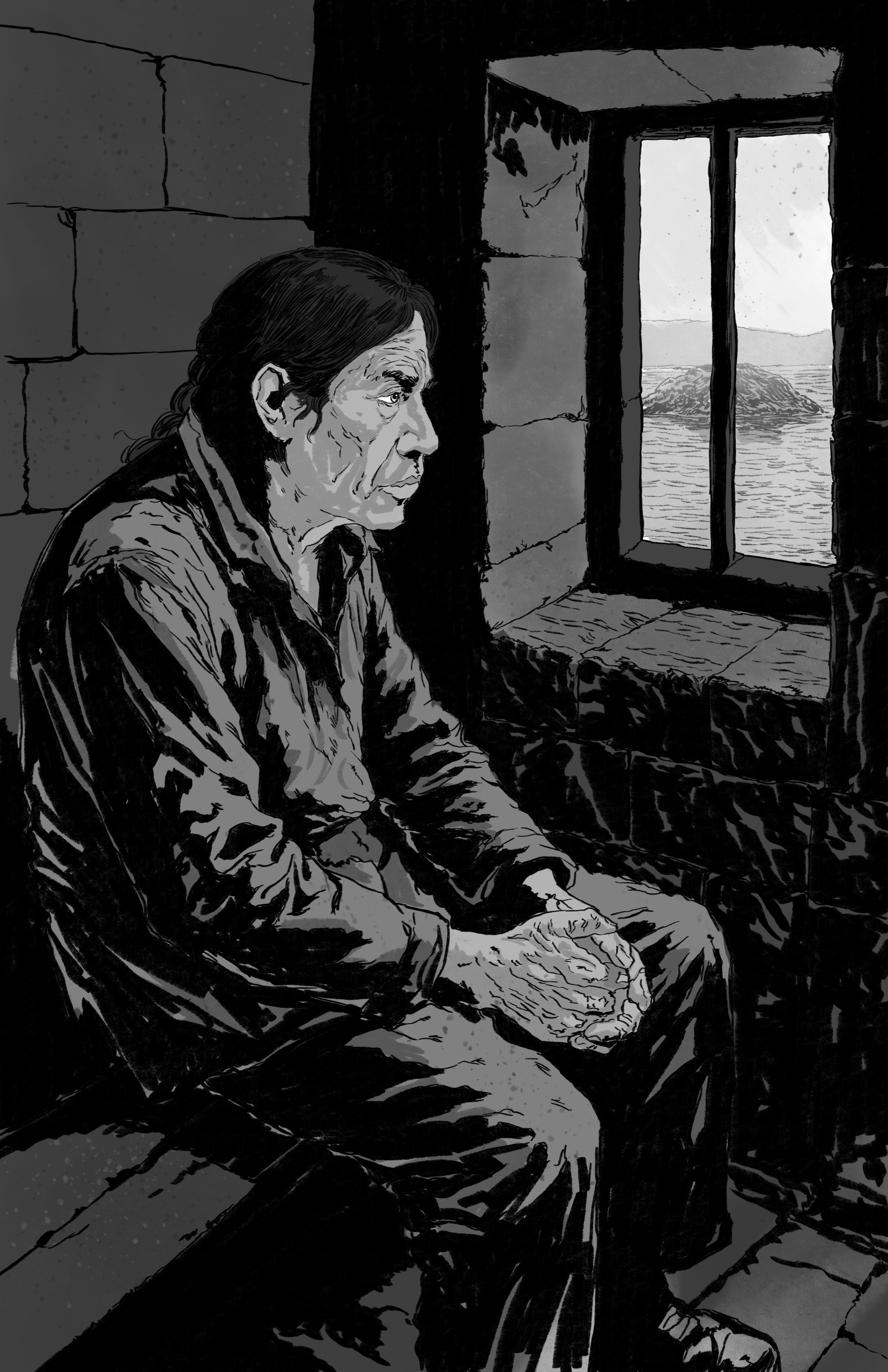

El hombre se asoma al abismo: allá abajo está el infierno, allá de donde provienen esos gritos. No, no está solo allá, también está acá, el infierno está en todas partes. Si tan solo hubiera hecho las cosas de otra manera.

—No te quiero aburrir, siempre termino aburriendo a la gente.

—Usted no me podría aburrir. ¿Por qué no mejor come un poco de chocolate y me cuenta?

—Es que me cuesta creer que te importe, me cuesta creer cualquier cosa últimamente. Esto es lo que sucedió, hace unos años…

—Discúlpeme interrumpirlo, señor. Mi supervisor me está llamando, debo irme. Por favor acepte esta muestra gratuita de nuestro chocolate (hoy día están supervisando cómo interactúo con la gente, entonces, si no lo hace me retarán).

—¿Cómo te llamas? No me has dicho tu nombre.

—María Fernanda, señor.

—Fernanda…

—¿Tiene alguna otra consulta rápida? Me están haciendo señas para que me apure.

—Tal vez me podrías ayudar, necesito unos cinco minutos, la cosa es que mi hija…

—Lo siento, señor, no puedo. Adiós.

La boca, la boca es impotente. Intenta mascullar algunas palabras y no puede. Un niño que pasea con su madre le comenta que ese hombre va a vomitar, pero no lo hace. Solo actúa como si tuviera la boca trabada por dentro, como si un animal alojado en su vientre se estuviera comiendo su lengua. Siente hambre, siente la necesidad de ser voraz de engullir la escena compuesta por esos seres, por toda esa gente que camina y está ocupada, por todas esas familias que discuten sobre el futuro, por las personas que son útiles e insoportables, por las personas que componen la realidad.

El hombre se apoya en la baranda del balcón y extrae con lentitud y torpeza de su bolsillo una fotografía que observa y acaricia.

Se demoró menos de veinte segundos en llegar al piso. Su cuerpo literalmente se reventó contra el suelo. Luego fue rodeado por risas y cámaras de celulares.