[PRÓLOGO] Libro de fomento intercultural “Leamos el Mundo”

Promover los derechos culturales de niñas haitianas en Chile y sus familias es la propuesta del libro “Leamos el Mundo” (LEM), iniciativa que busca fomentar la lectura e interculturalidad a partir de la identidad afrodescendiente, el habitar, la mediación artística y el acervo de la memoria común.

El proyecto LEM-donde se genera este libro- es un espacio de aprendizaje intercultural, habitado por niñas y personas adultas, con raíces en Haití, Chile y República Dominicana. Su primer trabajo estuvo enfocado en cómo crear y proponer una metodología que piensa la democratización de la vida cotidiana de las hijas de familias haitianas, ampliando sus formas de experimentar y comprender el mundo, a través de la lectura de historias que surgen desde la proximidad. Nació en la OCACH, Organización de Capacitación y Ayuda a la Comunidad Haitiana, Chile.

Las y los autores de LEM son Ana María Moraga Sepúlveda, Ruth Martínez Reyes, Carmen González Órdenes y Alexis Urzúa Labraña.

PUEDES DESCARGAR EL LIBRO ACÁ.

La lectura es un recurso imprescindible en el desarrollo cognitivo y el proceso formativo de las infancias, pues permite imaginar, descubrir, viajar y conocer el mundo que nos rodea.

Con esa premisa como base, vislumbramos inmediatamente la importancia del presente proyecto, que no solo es una manera de conectar infancias afrodescendientes, traspasadas por múltiples violencias, como el ser desarraigadas de sus lugares de origen; en algunos casos, tener que aprender un idioma nuevo y los códigos locales de comunicación. Los procesos complejos que experimentan niñas como quienes han escrito este libro, tienen que ver con situaciones que remueven las bases de la identidad propia, al estar en un nuevo lugar, en condiciones complejas de vida en los núcleos familiares y al enfrentar a tan corta edad el racismo sistémico que permea esta sociedad.

Este proyecto incentiva la reconciliación con sus orígenes, estimula el vínculo con el lugar presente y entrega herramientas que con certeza serán de gran aporte para el resto de sus vidas. Con esa premisa en mente, dejo a continuación unas líneas dedicadas a las niñas negras, quienes son la inspiración de este proyecto.

Les dejo a ustedes niñas, un pedacito de mi propia historia, pues tengo plena certeza de que nuestras historias se entrelazan entre sí y sé que nuestros orígenes son irremediablemente similares.

Mi lugar de origen se remonta a una zona selvática de la región más pobre del país de donde provengo; un lugar lleno de ríos gigantescos y exuberante naturaleza, donde las personas se dedican a la siembra, a la pesca y a la minería artesanal de oro. Un lugar donde la luz eléctrica aún no llegaba en aquella época y donde la mayor diversión era ir río arriba en canoa, con mi tío, a ver si había peces en las trampas que habíamos armado la semana anterior. O ir a alguna pequeña afluente de agua a pescar sardinas con las manos, las que al volver a casa, mi abuela cocinaría fritas y crocantes. Y que poco después dormiría en los brazos abrigadores de mi madre. Años hermosos que estarán en mi memoria y corazón para siempre, pues hacen parte fundamental de quien soy.

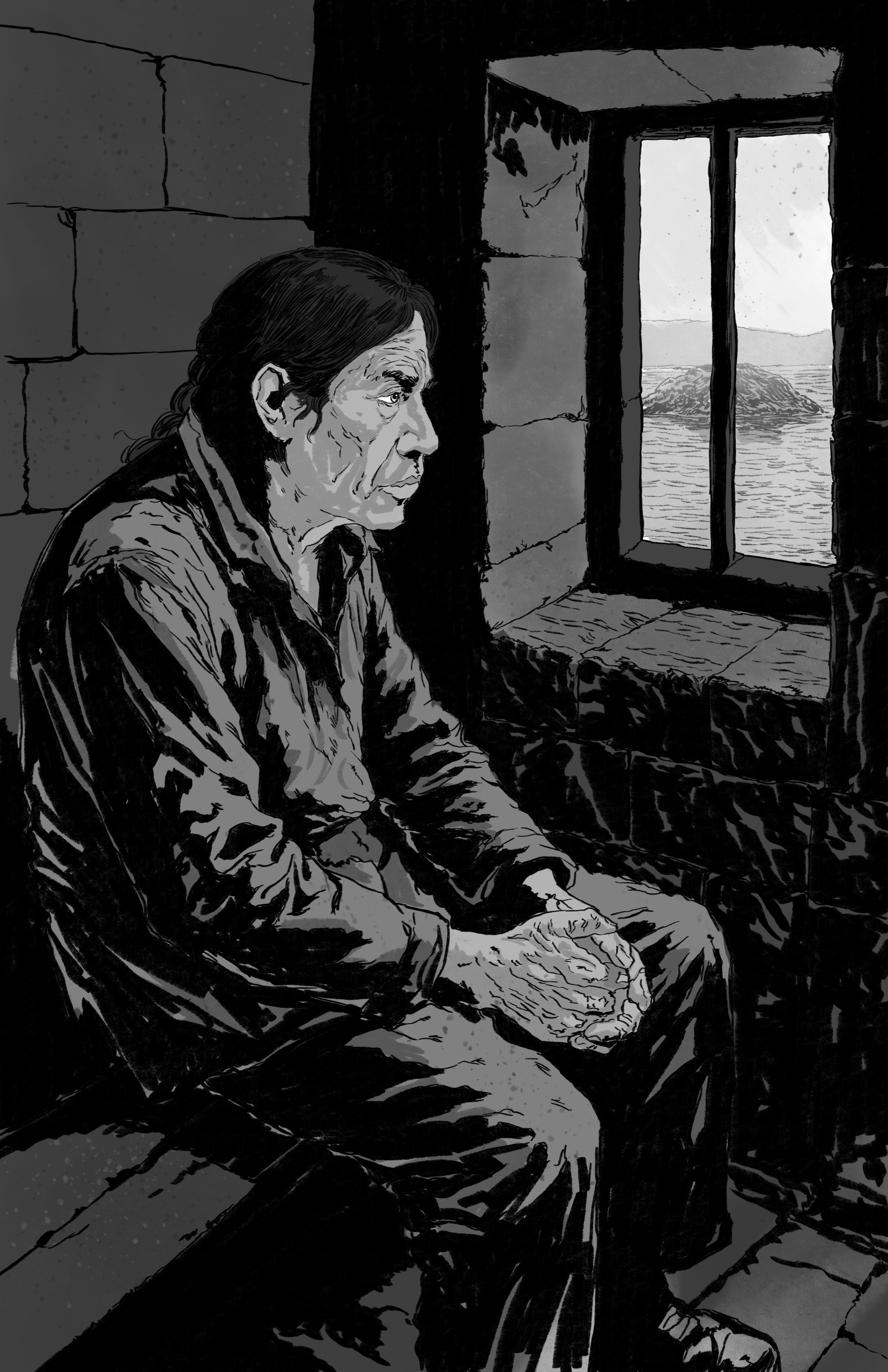

Alrededor de mi octavo año de nacimiento, unas personas ofrecieron a mi madre una oportunidad de ir como trabajadora de casa particular a la gran ciudad. Podía llevarme con ella- dijeron- y así comenzó mi largo camino de migración, años de vivir en las casas de los patrones de mi madre, humillaciones por comida, espacios diminutos para dormir las dos, recorrer sola de lado a lado la gran ciudad para ir a la escuela, aprender a ser autónoma en todo. Ayudar a mi madre en los quehaceres del lugar donde estuviésemos trabajando-viviendo y sentirme muy observada en la calle. Siempre, por donde caminase, sentía todos los ojos sobre mí: niñas, adultas, jóvenes, viejas; todas las personas me observaban con curiosidad casi morbosa. Miradas que me hacían sentir que no pertenecía a ese gran lugar.

Lo recuerdo bien y no supe hasta muchos años después de qué se trataba. En ese momento, era solo una niña, una niña negra en una gran ciudad blanca, tratando de encajar. Los primeros años fue todo tan extraño, pues no había muchas personas que se vieran como yo, ni que tuvieran mi cabello, mi piel o mi boca, o que comieran las comidas que me gustaban. Era casi la única con mi aspecto en casi todos los lugares donde interactuaba. En la escuela, mi “cabello quieto” -como le llamaban- se convirtió en la broma favorita de mis compañeros y la oscuridad de mi piel, en un tema tan relevante que incluso mi madre en alguna ocasión tuvo que ir a la escuela a reclamar por el trato diferenciado que recibía de parte de algunos profesores.

Con el tiempo me mimeticé lo mejor que pude, dije a mi madre que quería largas trenzas, para simular el cabello liso de las demás niñas. Adopté el acento de aquella ciudad, incluso mejor que quienes allí habían nacido y memoricé las mejores formas de comportarme, según los blancos adultos a mi alrededor.

Mirando hacia atrás, me observo y pienso: ¡que ridícula me vi! Nunca llegué a ser “una más”. Nunca mis trenzas se vieron como el cabello liso de las otras niñas. Nunca mi comportamiento fue bien recibido en ningún lugar. Nunca el color de mi piel dejó de ser un tema. Nunca dejé de sentirme extranjera, viviendo en mi propio país.

Muchos años más tarde, ya entrada en la adultez, la curiosidad que desde siempre me caracterizó, me hizo tomar los cuantos pesos que había ahorrado, armar una mochila y cruzar a pie la frontera invisible que separa al país donde nací del que le sigue.

Así, caminé por meses. Recorrí pueblos, ciudades, playas y montañas de lugares tan mágicos como nuevos para mí, observé con asombro otras comidas, otras costumbres, otras bromas, otros paisajes. Hasta que mi viaje frenó bruscamente en Santiago. No fue este mi destino inicial, pero sin planearlo, terminó siendo mi nuevo hogar.

Y fue aquí donde empezó nuevamente un capítulo que me sonaba ya conocido. Miradas excesivas en la calle de parte de las personas locales, trato diferenciado en los trabajos. Las señoras me lanzaban miradas de asco al sentarme junto a ellas en el transporte público y se levantaban apresuradamente cuando yo llegaba. Los mismos comentarios de veinte años de antigüedad sobre mi cabello. Comentarios muy fuertes y desagradables sobre el color de mi piel, negativas reiteradas de arrendarme, sin aparente motivo. “¡Negra prostituta!” me gritaban desde algún auto en movimiento, y una montaña de experiencias poco agradables que ahora sé, no soy la única que las vive/vivió y el motivo es el que siempre sospeché.

¿Es porque soy negra? Pregunté para mí, y con esa interrogante en mente me dispuse a buscar otras mujeres que se vieran como yo, otras que experimentaran lo que yo, otras que también hubiesen nacido en otros lados, que tampoco tuviesen documentos, que sus pelos se vieran tan voluminosos como el mío y su piel tan tostada como la mía. Sin premeditarlo, de a poco, comprendí que no estaba sola, que no era la única, que el problema era mucho más grave de lo que jamás imaginé, que se remontaba a nuestro pasado no inmediato, sino a nuestra herencia cultural africana. Me di cuenta que nuestras idénticas experiencias obedecen a un solo fenómeno: el racismo.

Desde aquel momento, tomé la decisión de enfrentar aquello que me estaba haciendo daño: de agruparme con otras como yo, armar mi comunidad y construir un lugar a donde pertenecer y donde no parecer extraña. Se reveló ante mis ojos que mi lugar no tiene nada que ver con el país donde nací, sino con quienes me rodean. Comprendí que pertenezco a una comunidad que está regada por el mundo, que sufre las mismas -y peores- situaciones que cada una de nosotras y que aun así, permanece de pie ante las adversidades. Una comunidad que tiene una identidad ancestral asombrosa y diversa, una comunidad resiliente a la que pertenecemos todas las mujeres y niñas negras del mundo.