“La Flaca Alejandra” y Traiciones: Notas para continuar un diálogo transcordillerano

(Texto leído en el Seminario “Mi felicidad es la lucha. Potencias populares actuales a 50 años del último combate de Miguel Enriquez”, Archivo Nacional, Santiago de Chile, 4 de octubre de 2024)

1.

Conocí a Carmen Castillo (a ella y antes a su obra, si es que las podemos escindir) gracias a Nelly Richard, cuando organizamos en 2021 en el Museo Reina Sofía dentro de la cátedra Políticas y Estéticas de la Memoria el ciclo de cine “Las re-vueltas de la memoria”, conectando subjetividad y política en las memorias fílmicas de las dictaduras en Chile, España y Argentina. Carmen fue allí quien abrió el ciclo, en un ejercicio de la conversación que cada vez que pude escucharla volví a admirar: su capacidad de pensar en acto, de arriesgarse a llegar a lugares inesperados, imprevistos. Su lucidez y sensibilidad para explorar las formas de la politicidad de lo íntimo, los modos del duelo, el despliegue de posibilidades de resistencia, las mutaciones de las militancias emancipatorias, los procesos de revisión crítica y autocrítica, conmoviendo las certezas, mirándolas con nueva luz, sin dejar nunca que se anquilosen o congelen.

Ya había visto “La flaca Alejandra.Vidas y muertes de una mujer chilena”, su pionera y excepcional película de 1994, también a instancias de Nelly y sus tempranos ensayos sobre el tema en la Revista de Crítica Cultural y en su libro Residuos y Metáforas, y resultaba evidente su afinidad con lo que planteo en el libro Traiciones. La figura del traidor (y la traidora) en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión. Tuve ocasión de ver la película varias veces, la última el año pasado en Buenos Aires, en el marco del ciclo que se hizo en el CC Borges. Y cada vez no pude dejar de estremecerme, la sensación de sentir los poros de la piel alerta y el pecho conmocionado. Las preguntas otra vez punzando.

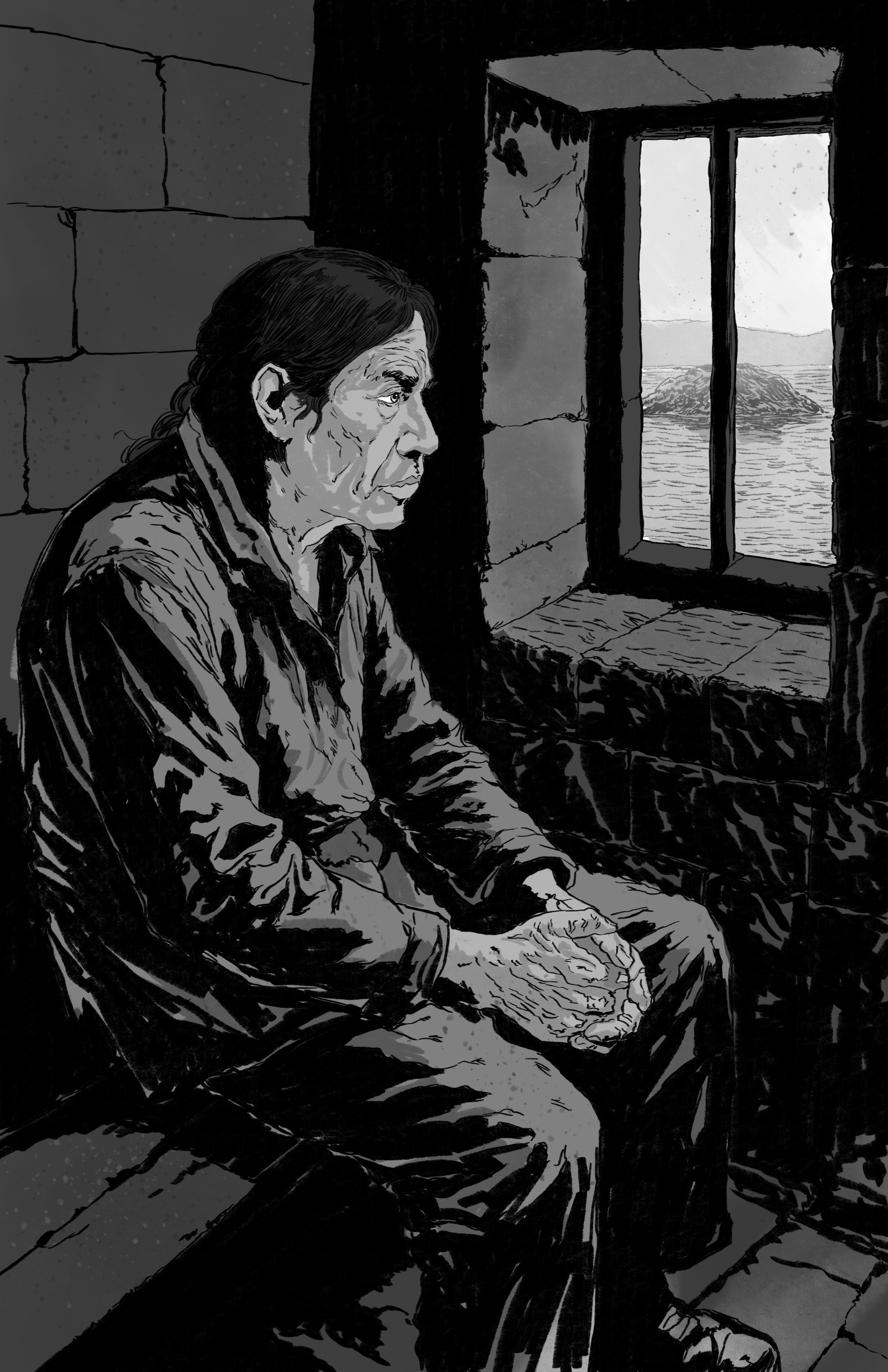

“La flaca Alejandra” es una película tan temprana como valiente, y solitaria en su gesto. Como señala mi amiga Javiera Manzi, “fue totalmente excepcional en Chile en abrir esa posibilidad de pensar en términos menos binarios la atrocidad de la tortura”. La película, que seguramente muchxs de ustedes han visto, tiene por protagonista a la Flaca Alejandra, Marcia Merino, ex dirigente del MIR que es secuestrada, torturada y vejada sexualmente en 1974, y que permaneció capturada/bajo control militar hasta los años ‘90.

Aparecen otras mujeres ex militantes del MIR en la película, alguna que se niega a hablar con Marcia, otras que tienen una relación tensa con ella. En cambio, Carmen pone el cuerpo en la película (no solo detrás de la cámara, también delante de ella) y la escucha, le pregunta, quiere saber, entender, aproximarse a eso tan insondable que no se puede ni poner en palabras. Según supe ayer, otras tres valientes mujeres sobrevivientes hicieron posible ese encuentro, acercándose a la Flaca y dándole confianza, lo que les valió a su vez quedar estigmatizadas como traidoras solo por haberse atrevido a hablar con ella. Un nudo de horror y silencio, tanto silencio.

En la película son solo mujeres las voces que aparecen del lado de la militancia y hombres los que aparecen del lado de la represión. La Flaca Alejandra aparece como umbral o conexión incómoda entre esos dos universos, el de la militancia y el de la represión. Ella habla de si misma como colaboradora/traidora. Había enviado una carta a la dirección del MIR en la que se autoincrimina y advierte (“no resistí la tortura y la próxima voy a hablar”). La tortura llega tres meses después (tiempo más que suficiente para tomar recaudos de seguridad sobre los lugares y nombres que ella podía conocer). Sin embargo, ella sigue sintiéndose responsable, “culpable” de esas caídas. Habla de sí misma con términos como «tan quebrada”, “caer tan bajo”, “abyecta”. De alguna manera, ella asume como justo haber sido transformada por el MIR en “símbolo de la traición”.

Atender, escuchar, hacer audible que esta exmilitante devenida en colaboradora que es, antes que nada, una sobreviviente, y que tiene mucho para decirnos. No solo sobre la represión dictatorial sino también sobre la militancia. Es testigo fundamental en las instancias judiciales, la que estuvo allí y puede poner nombres y rostros a represores y prisionerxs, describir la metodología represiva, sus lugares concretos, también para atender a su condición de (ex) militante del MIR, en cuya vida/su cuerpo/su experiencia se encarna eso que difícilmente se quiera atender: la derrota del proyecto revolucionario que provocó la dictadura de Pinochet en Chile, y en la región las dictaduras articuladas en el Plan Cóndor. Reconocer la derrota no quiere decir de ningún modo abandonar la lucha, sino tratar de entender qué ocurrió, por qué ocurrió, sus secuelas, para seguir peleando desde esos aprendizajes e inventando nuevas tácticas.

2.

Siento que hay mucho en común entre la película y lo que intento articular en mi libro Traiciones (que escribí en el año 2000, apareció publicado en 2007, y que este año se reedita en la editorial cordobesa Documenta/escénicas). Me preguntaba, entonces, por la escasa audibilidad social y el aislamiento de aquellxs desaparecidxs que reaparecieron con vida, el estigma de traición que recae sobre esos pocos sobrevivientes de los campos de concentración de la última dictadura argentina, entre decenas de miles que nunca aparecieron. Vale la pena detenernos en cómo cambiaron las condiciones para pensar a lxs sobrevivientes desde los años ’70 hasta ahora: partamos de lo que dice Toto Schmucler en el exilio en México cuando supo por Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA, que existían personas que habían logrado salir con vida de los campos de concentración: “No sabía que había sobrevivientes. Era conmovedor. Impronunciable. Empecé a hablar con ellos por la desaparición de mi hijo Pablo”.

Ya en democracia y por lo menos hasta los años ‘90, está instalada la sospecha sobre los sobrevivientes: si salieron con vida es porque fueron traidores, delatores, fueron contaminados por su contacto con “el mal”. ¡Resulta tan contradictorio con el reclamo de “aparición con vida”, consigna central del movimiento de Derechos Humanos en Argentina! En ese par binario construido en torno al desaparecido como héroe, y su contracara, el sobreviviente como traidor, se omite reconocer que la decisión de dejar con vida a algunxs pocxs secuestradxs fue siempre de los captores (las fugas fueron poquísimas).

“¿Por qué sobreviví?”, se pregunta Carmen Castillo y todxs los que salieron vivxs de la represión, cuando tantxs no. Azar o arbitrariedad que no responde a la delación o colaboración: hay sobrevivientes que nunca colaboraron con los represores ni dieron ninguna información en la tortura. Y delatar/colaborar no fue de ningún modo garantía o condición para sobrevivir.

En las últimas dos décadas en la Argentina, desde que la derogación de las leyes del perdón y la concreción de los juicios de lesa humanidad puso en relevancia el lugar fundamental de lxs sobrevivientes como testigos imprescindibles, son lxs únicos que pueden dar cuenta ante los tribunales de su propia experiencia y la de tantxs otrxs que ya no están, relatar los hechos, reconocer nombres, rostros y circunstancias concretas del horror. Se amplifica notablemente la legitimidad pública de su palabra, mucho más allá de las instancias judiciales. Se fueron sumando nuevos testimonios a aquel puñado de valientes sobrevivientes que denunciaron desde 1979 los horrores de la represión ante instancias internacionales y luego en los frágiles inicios del período democrático, ante la CONADEP y en el Juicio a las Juntas.

Ahora, en medio del tembladeral, nos inquieta qué pasará -y no solo con lxs sobrevivientes, sino con las políticas de memoria, verdad y justicia, con los juicios en curso, con los genocidas condenados, con los sitios de memoria- ante la llegada al poder de discursos ya no negacionistas sino francamente apologéticos del Terrorismo de Estado.

En Traiciones analizo fundamentalmente tres libros que entremezclan ficción y no ficción (Recuerdo de la muerte, de Miguel Bonasso; El fin de la historia, de Liliana Heker; Los compañeros, de Rolo Diez), explorando los modos en que cierta literatura (encabalgada entre el testimonio y la ficción) ha reforzado y contribuido a la persistencia de los códigos morales de las organizaciones armadas en la impugnación que pesa sobre lxs sobrevivientes en ámbitos militantes y del movimiento de Derechos Humanos, pero incluso más allá. En la lógica del sacrificio heroico y la resistencia a la tortura, haber sobrevivido se lee como una traición.

Una cuestión que hace falta encarar: la tortura, su eficacia no solo para arrasar la humanidad de lxs secuestradxs, sino para extraer información. La tortura se mostró tan efectiva, desde la guerra de Argelia en adelante, que se sistematizó como eficaz medio de extraer información a lxs detenidxs y desarmar las organizaciones clandestinas. No solo fue crueldad y arrasamiento, que también lo fue. Fue una máquina de matar, pero sobre todo una máquina de hacer vivir extrayendo todo lo “útil” que quedaba en ese cuerpo antes de descartarlo. Lo que cada cuerpo aguanta es siempre una pregunta, una experiencia personal que no puede medirse con parámetros comunes. Depende de cada cuerpo, de cada historia, de la magnitud de la sensación de derrota con la que lxs militantes caían detenidos…

Sobre esto se interroga la película “La Flaca Alejandra”, y también el libro de Pilar Calveiro Poder y desaparición (1998), un parteaguas a la hora de pensar en la diseminación del terror concentracionario fuera del campo, en una sociedad tan desaparecida como los desaparecidos mismos. Contradiciendo lo que las organizaciones armadas transmitían a sus militantes: que la tortura se resistía por convicción política, la pastilla de cianuro repartida por Montoneros proponía el suicidio sistemático como recaudo. Una “política derrotada”, lo describe Pilar Calveiro en su reciente libro (escrito con sus hijas) El Petrus y nosotras (2024). Lo primero que hacían los militares al secuestrar a alguien era evitar que ingiriese la pastilla o en todo caso “devolverlo” a la vida, para llevarlo al campo de concentración, torturarlo, vejarlo y la mayor parte de las veces, finalmente asesinarlo. La omnipotencia de dejar claro que eran ellos quienes decidían sobre la vida y la muerte. Schmucler se pregunta qué pasa cuando alguien clandestino, acorralado, perseguido, cae y después de tomar la pastilla de cianuro, despierta en una mesa de tortura: allí aparece la posibilidad de vivir. Lo abordo en Traiciones en términos de vivir sin gloria: “Vivir. Vivir sin gloria, aunque sí con otras pequeñas cosas, deleites y dolores”. Ese vivir sin gloria ni heroísmo es quizá lo que menos se puede escuchar en los relatos de los sobrevivientes, lo que les ocurrió allí dentro del campo de concentración (y les ocurre más tarde fuera), su duro –y a la vez cotidiano, invisible- aprendizaje alejado de la épica setentista. Incluso su ostracismo.

¿Qué ocurre con el mandato de sacrificar la propia vida como forma de alimentar la vida de la revolución que toma cuerpo en las organizaciones armadas cuando el/la militante, después de suicidarse, abre los ojos en la mesa de tortura, o incluso transpone la frontera del campo de concentración y vuelve a “aparecer”? ¿Cómo compatibilizar ese mandato con la evidencia de la derrota política y militar, la certeza de que la muerte (la propia, la de lxs compañerxs ya caídos, la de los por caer) no modifica el curso de los acontecimientos, no define el triunfo de la revolución?

Cuando la derrota provoca que la decisión de morir por la revolución carezca de su sentido totalizador previo, aparecen otros horizontes (mínimos, menos gloriosos) que justifican seguir viviendo.

Esta revaloración de la vida –personal o familiar– en medio de las hostiles condiciones del campo de concentración implica un distanciamiento respecto de la lógica bélica que atravesó la militancia de la izquierda revolucionaria de los años setenta, de su ética que impuso como mandato no volver nunca atrás, aún cuando por delante sólo se vislumbrara la muerte.

(Ahora pienso si no tengo que matizar esta idea a partir de lo que señala Schmucler sobre la militancia revolucionaria que compromete el cuerpo, la vida y la subjetividad, es decir, si no puede desgajarse las decisiones políticas de las afectivas, y quizá por ello tantas jóvenes militantes eran madres en medio de la clandestinidad, y tantas nombraban Victoria a sus hijas incluso nacidas en cautiverio).

3.

Fue la propia Carmen la que me insistió en que compartiera aquí algo de nuestro intercambio epistolar en torno a la inminente reedición en Tinta Limón de su libro Un día de octubre en Santiago, escrito en 1978, apenas cuatro años después de lo ocurrido: el combate en que Miguel Enríquez es asesinado y ella embarazada es gravemente herida. Decidirse a publicarlo le significó un alejamiento del MIR, que no coincidía con el tono no heroico sino afectivo de su relato. Publicado por primera vez en español en 1982, en Chile recién se editó en 1994, el mismo año de la película “La Flaca Alejandra”.

Le dije a Carmen que percibía un contraste o una distancia entre el libro y la película, porque en el libro todavía se percibe intacto el código ético de las organizaciones armadas en el que la tortura cruenta, infinita y extrema, debe resistirse por convicción política, cuestión que en la película ya está en franca interrogación.

En la segunda parte, referida a lo sucedido en el centro clandestino de detención, «La casa de José Domingo Cañas», la Flaca Alejandra y también Luz Arce, otra detenida devenida en colaboradora, están mencionadas como privilegiadas dentro del campo, que cuestionan al partido. Aparece allí una escena en la que me quiero detener. Los represores usaban un método siniestro para obtener incluso más información de sus detenidxs, y desbordar lo compartimentado de las organizaciones clandestinas: pasear a detenidxs aleatoriamente para que reconozcan a alguien. En Chile se lo nombra “poroteo” y en Argentina “lanchear”: obligan a lxs prisionerxs a recorrer las calles con los represores para reconocer a otrxs militantes con los que se crucen y señalarlos (o bien ser reconocidxs por ellxs), desencadenando un nuevo secuestro. Cuando es llevada a porotear, a la Flaca Alejandra le ocurre algo desdoblado en el cuerpo, incontrolable: no podía evitar temblar.

“Cuando voy en la camioneta y reconozco en la calle a alguien, me agarran unos temblores incontrolables y ‘ellos’ se dan cuenta… de inmediato agarran al compañero” (Un día de octubre, 2024, p. 73)

Su cuerpo hablaba solo, más allá de su voluntad. Los represores no necesitaban que dijera nada. Pero, a la vez, los de la DINA la ponen a prueba y no le dicen que ya tienen identificada a la persona que ella debe delatar, que ya había sido entregada por otra persona. Es decir, la hacían cargar con la culpa de otra entrega, que no era (solo) responsabilidad suya.

La película propone un movimiento aún mayor alrededor de la complejidad de la posición de víctima de la sobreviviente, y su lugar clave como testigo. Carmen inicia la película mencionando que la caída en la que muere Miguel Enriquez y ella queda herida, se produce por delación de la flaca Alejandra. Y también dice que hizo la película después de saber que la Negra, Luisa, que cayó detenida también por delación de la Flaca Alejandra, la abrazaba y consolaba. Dice Carmen: “Ese misterio me llevo a leer, e estudiar esta cuestión de la tortura, la sobrevida, etc., durante años, obsesivamente. La película fue rechazada (en Chile), pero yo ya estaba segura de lo que estaba diciendo y de lo que quería mostrar».

Uno de los momentos más sobrecogedores de la película es la escena de las dos entrando a un centro clandestino ahora abandonado (una casa cualquiera, que parece inocua, un lugar mucho más chico que lo que recordaba). Igual que los militares y torturadores que finalmente eran hombres comunes, tan pequeños como cualquiera.

“Luego y durante años todo permaneció envuelto en el silencio”, dice Carmen en relación a la recepción chilena de la película. Ojalá estemos hoy a 50 años de estos sucesos, a 30 años de la película, en condiciones de empezar a horadar ese silencio.

Demasiadas muertes que nos tocan, que no nos exoneran. Quizá sea hora de encarar algunos actos, algunas palabras, que encierren una (tardía, pequeña e incompleta) intención reparadora, al menos con aquellxs que siguen vivos.

Hacemos nuestro el recaudo que lanzara hace tiempo Nelly Richard: “En tiempos de posdictadura, una primera responsabilidad ética consiste en oponerse a los flujos de la desmemoria que, velozmente, buscan disolver las adherencias traumáticas de un pasado históricamente convulso en la superficie liviana, sin restos, de la actualidad neoliberal. Pero existe una segunda responsabilidad crítica que nos obliga a desconfiar rigurosamente del reciclaje de mercado del ‘boom’ industrializado de la memoria”. Nelly advierte refiriéndose al libro Romo, confesiones de un torturador: la “falta de vigilancia crítica” no evita que la “cruda exhibición de lo dicho no viole ciertas fronteras de protección moral en torno a un recuerdo ya demasiado lastimado”.

Al repensar las militancias y los compromisos políticos para la transformación del presente, insistimos en hablar de revolución (soy integrante del Comité Revolución Imaginaria, un pequeño colectivo transfeminista nacido el año pasado). Y en esa invocación, quiero cerrar con el señalamiento de María Moreno: “La revolución, más que nunca esa palabrita, pero antes (…) hacer la crítica de nuestros setenta”. ¿Qué quiere decir esa vuelta crítica a los años ’70? Intuyo que algo semejante a lo que propuso Carmen Castillo después del plebiscito, donde nos interpela a muchxs: “De la derrota surgen derroteros”. Reconocer la derrota no nos paraliza, sino que nos da herramientas y saberes, una brújula para orientarnos. Y es una tremenda lección de justicia dejar de explicar la derrota en términos de traición o delación o infiltración, y abrir la comprensión a un conjunto múltiple de dimensiones.