[RELATO] Berta

El pasado sábado 4 de enero, La Raza Cómica celebró 10 años de vida con una fiesta en Casa Taller Teatro Sur, donde abrimos un espacio de micrófono abierto. Ahí, Raúl Espina nos compartió su relato «Berta», que forma parte del libro de obras ganadoras de Bibliometro que será publicado próximamente.

Escuchaba los himnos misericordiosos que resonaban en la vieja radio a pilas que Berta escondía en el rincón más lejano del mueble heredado de mis abuelos. Las tardes eran tan eternas como aquellas melodías añejas y melancólicas. Era la banda sonora del tedioso paso de los días, de mi infancia encapsulada, del hastío con que Berta cumplía su labor de cuidarme.

Berta era todo lo que tenía, y su presencia robusta y silenciosa habían causado en mí una especie de temor entremezclado con rabia. Odiaba a esa mujer tanto como le temía y la respetaba. Cumplía sin vacilar al grito de sus órdenes, pero aturdido en ensoñaciones anhelaba insultarla, escupir su redondo e inexpresivo rostro, ansiaba con escapar por una escalera de caracol que condujera a la nada, soñaba con apagar de una vez el estruendo que sonaba y no paraba de sonar en la maldita radio a pilas.

El único acompañante de mi infancia fue un cinturón café, exclusiva herencia de mi padre, quien para ese entonces se dibujaba como una silueta sonriente que miraba a los ojos, desde fotografías en blanco y negro que robaba a Berta, cuando esta dormitaba en su sillón. Mis juegos eran monótonos y silenciosos. Inventaba coreografías con el cinturón en las manos, mientras imaginaba aventuras y múltiples escapes a lo que mis ojos de niño vislumbraba como una cárcel.

Estas jugarretas eran el único instante del día en que me sentía plenamente feliz. Esperaba con ansias el momento exacto en que Berta dormía su siesta, para escabullirme hasta el patio trasero: el escenario donde me entregaba a la imaginación y, acompañado de mi cinturón, enarbolaba sueños y anhelaba ser libre.

Pero llegó el día en que Berta descubrió mis juegos en el patio trasero. Tal era mi entusiasmo, que no advertí la presencia inconfundible de mi temida cuidadora, quien me observó con desconfianza y arrebató de una vez el cinturón enredado en mis manos. No hizo nada, no me golpeó como esperaba, ni balbuceó palabra alguna. Berta solo me observó y se retiró en silencio.

II

“Berta está muerta”, dijo una voz al otro lado del teléfono. Lo primero que hice fue pensar en mi infancia junto a esa mujer, quien hoy no era más que un cúmulo de nervios, huesos y carne podrida. A continuación, recordé las melodías que resonaban en la radio a pilas, y el silencio absurdo reinante en aquella casa en donde viví hasta los 17 años, cuando logré escaparme rumbo hacia nuevas experiencias.

La noticia de su muerte fue un mensaje inerte que tragué y escupí en el mismo instante. “Alguien debe hacerse cargo de la casa”, insistió aquella voz al otro lado del teléfono, que correspondía a la de mi hermana, quien por ese entonces poco quería saber del cadáver de Berta, de nuestros padres muertos o de mi propia existencia. “No me gustaría volver a esa casa, tú sabes bien”, le dije a mi hermana, esperando cierta empatía. Por el contrario, solo hubo silencio.

A los pocos días me hice del valor suficiente para pisar nuevamente la vieja casa de mis abuelos, abandonada y triste, tal como la recordaba. Me temblaban las rodillas, mis ojos evitaban quedarse demasiado tiempo observando algún rincón específico, escapando del miedo. Entré a la cocina, allá en lo alto del mueble estaba la radio a pilas, enmudecida por el paso del tiempo y por la muerte. Poco a poco, mis pasos se enfilaban hacia el patio trasero, el único lugar de esa casa donde fui realmente feliz.

Entonces fue que comencé a danzar, con el cinturón imaginario entre mis brazos, simulando los juegos solitarios de mi niñez. Desapareció el temor, la oscuridad, el miedo. Reí a buena gana, mientras gritaba y olvidaba dolores y desvaríos. Entonces fue que una voz apareció en medio de la nada, una voz grave y estruendosa, pidiendo ayuda. “Es la voz de un niño”, pensé sin dudarlo. Extrañado, busqué entre las habitaciones, hasta llegar a un lugar recóndito que no reconocía.

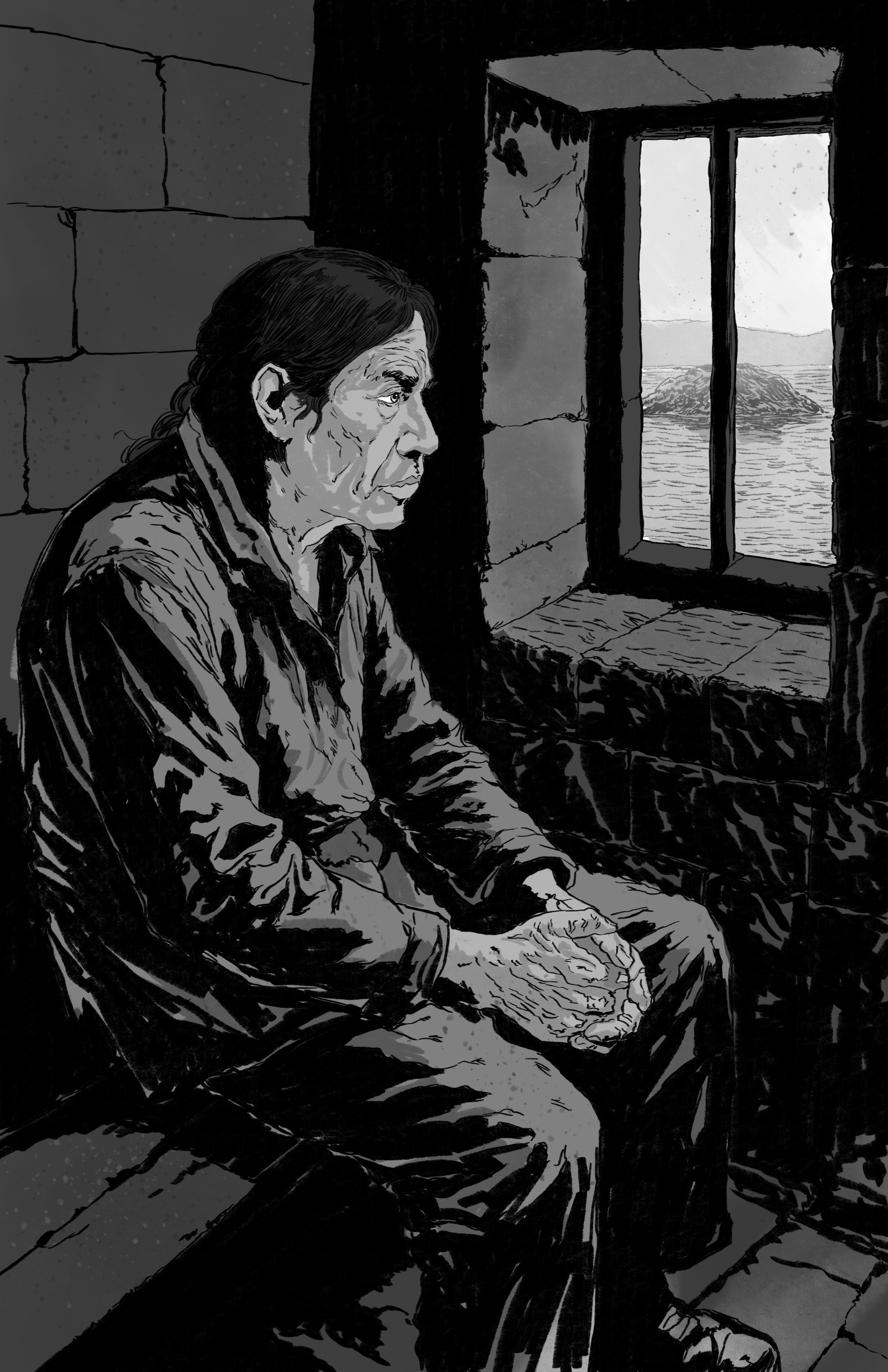

Era una habitación pequeña, de paredes grises y una diminuta ventana enrejada, como si se tratase de una celda. En un rincón, una silueta desnutrida, con las manos atadas, rogaba por ayuda. Me acerqué, con el peor de mis miedos, y observé que era el cinturón de mi infancia –herencia de mi padre– el que amarraba sus brazos ensangrentados. Intenté escapar, pero algo me hizo voltear y observar su rostro: era mi propio rostro, tembloroso y difuso.