Siete postales al alcance del oído y una fotografía familiar por el cumpleaños de Elizabeth Altino Teixeira

A Cecilia Vásquez Mascareño, in memoriam.

Elizabeth Altino Teixeira, fue la primera mujer en liderar una organización campesina en el nordeste de Brasil a comienzos de los años 60. Por haber cumplido 100 años, fue celebrada con un sinfín de panegíricos, homenajes, muestras artísticas; destacada tanto por dirigentes del Movimiento Sin Tierra en Brasil, líderes de organizaciones feministas y ex ministros.

Resulta difícil dar cuenta de un siglo de lucha. Acostumbrada a la muerte trágica que sufren las protagonistas femeninas de la literatura occidental al final de relatos, obras de teatro o películas, nuestra credulidad nos hace caer en el pudor cuando intentamos relatarla.

En este siglo de vida, en muchas ocasiones intentaron extinguir sus encendidas palabras ante un diccionario de atrocidades, violencias y violaciones. Su voz sólo comenzó a menguar a partir del 2020, cuando su memoria prodigiosa sufrió los embates de la vejez como efecto de la pandemia.

Además de su activismo comprometido, entre otros testimonios vivos, nos ha legado su historia en los documentales Cabra marcado para morrer y La familia de Elizabeth Teixeira de Eduardo Coutinho, o en ese hermoso libro Elizabeth Teixeira: A mulher da terra, donde Ayala A. Rosha recupera su propio relato oral.

Puede que estos últimos años la lucidez de Elizabeth Altino Teixeira sea diferente a la de estos testimonios, pero poco importa: su vida, como diría Pedro Lemebel, ya se ha convertido en un río arterial por donde fluyen las luchas de los campesinos de Brasil, y el pasado y el futuro son un presente que carcome los andamios de la pirámide neoliberal. Para chilenos y chilenas -quizá para cualquiera-, es imposible entrar a ese río sin mancharse. Y por supuesto, no será la caipirinha que tomamos mientras decidimos si gastar 5 reales en un imán de María Bonita o una postal de J. Borges, el último día de nuestro pack turístico en Recife o João Pesoa, la que nos manche la guayabera recién comprada cuando escuchemos su historia. Escuchemos, si les parece entonces, estas postales de Elizabeth, claro que ella no responderá, si salimos echando sangre por la boca y las narices.

El sabor de la desobediencia

El 13 de febrero de 1925 los fuegos artificiales no fueron lanzados en la pequeña hacienda donde nació Elizabeth Altino Teixeira. La tradición patriarcal indicaba que el nacimiento del primogénito varón debía ser celebrado por la familia de esa forma.

Elizabeth, como sería la dinámica de allí en adelante, no atendería a las expectativas de su padre. Él le prohibiría continuar la escuela después de segundo grado: treinta años más tarde, esa misma niña le enseñaría a leer y escribir a campesinos y campesinas analfabetas. Él, pequeño pero arribista propietario de una plantación y un almacén, le diría sobre sus propios trabajadores “los negros de la puerta hacía afuera”: la niña Elizabeth desobedecería esa orden y conocería en sus correrías las diferencias entre su hogar, que tenía mínimas condiciones dignas, y esas otras casuchas donde no había ninguna.

Su padre la encerraría cuando descubriera su idilio con un campesino sin tierras que, para más remate, era afrodescendiente y tenía ideas sindicalistas: Elizabeth se escaparía y casaría con ese hombre, llamado João Pedro Teixeira, y lo apoyaría cuando fundó la primera Asociación de Labradores y Trabajadores Agrícolas de Sapé, en el estado de Paraíba, más conocida coloquialmente como Liga Camponesa.

El padre de Elizabeth, intentaría obligarla a declarar que su esposo había sido asesinado por ladrones, cuando realmente João Pedro fue asesionado por policías y latifundistas que se oponían a su defensa de los derechos del pueblo campesino,: Elizabeth le gritaría a su padre que desde ese momento tomaban caminos separados y continuaría la lucha que João Pedro había emprendido porque no podía encubrir a sus asesinos.

Hoy nadie recuerda el nombre de él y fue Elizabeth la primera en tachar al patriarca de su historia: “olvidé todo lo que mi padre me había prohibido. Parece que la desobediencia tuvo para mí un sabor especial”. Ese sabor especial de la desobediencia se pega en nuestro paladar cada vez que comprendemos la conciencia de sus olvidos desobedientes, otra forma de validar nuestra memoria ante silencios impuestos. Y como ya nos hiciera dudar Yosef Hayan Yerushalmi, ¿será posible que el antónimo de olvido no sea memoria sino justicia?

Una apóstol-mártir llamada Marta

A mediados de los ochenta, en ese horroroso Chile de la dictadura que aún no logramos salir, quizá algún compatriota logró sortear la censura y pudo ver el retrato de Elizabeth en el documental “Cabra marcado para morrer”. En el año 1964, Eduardo Coutinho convenció a Elizabeth para filmar la vida y el asesinato de su esposo, siendo protagonista junto a otros campesinos rurales. La idea original era filmar en la propia casa de la familia Teixeira, con campesinos de Sapé.

La indiscriminada represión a los movimientos campesinos ese año, obligó a trasladar las grabaciones a Engenho do Galileia, en las afueras de Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco. Coutinho sólo alcanzó a grabar un 40% del guión original. El 31 de marzo el gobierno democrático del presidente João Goulart fue derrocado y comenzó esa posta de sátrapas que caracterizaría a la dictadura brasileña hasta 1985.

De la grabación original, sólo se salvó una parte “de chiripa”: pocos días antes del derrocamiento de Goulart, los rollos originales se habían enviado a Río de Janeiro para su edición. Cuando se enteraron de la caída de Goulart, el equipo decidió escapar de tres en tres desde los cerros de Engenho do Galileia hasta Recife.

El equipo de filmación será perseguidos por los militares a causa de ser considerados “subversivos” -discurso que también chilenas y chilenos debieron aprenderse y repetir de memoria más tarde-, parte del grupo que decidió descansar en Vitória de Santo Antão fueron detenidos, pero fueron los campesinos de la plantación fueron quienes recibieron el peor ensañamiento de parte de los militares.

Elizabeth, luego de entregarse y pasar meses en prisión, debió escapar de Sapé, ocultar su identidad y dejar a nueve de sus diez hijos al cuidado de su familia. Eligió el nombre de Marta Maria da Costa porque le parecía un nombre de mártir, aunque su confianza en el movimiento campesino le hizo creer que la dictadura brasileña y su ocultamiento durarían poco. Sin embargo, como muestra el documental La Batalla de Chile, pasarían muchos años antes de que pudiera regresar con sus hijos, misma adversidad enfrentó el proyecto documental de Coutinho para continuar y ver la luz.

Diecisiete años después, el director aprovecharía el mismo día del reencuentro de Elizabeth con dos de sus hijos para retomar Cabra marcada para morrer. La idea original fue transformada en un documental a partir del material rescatado de 1964 y el destino de sus protagonistas en 1981. Elizabeth no intuyó entonces que el regreso de Coutinho, a la vez, significaria para ella el retorno a su militancia.

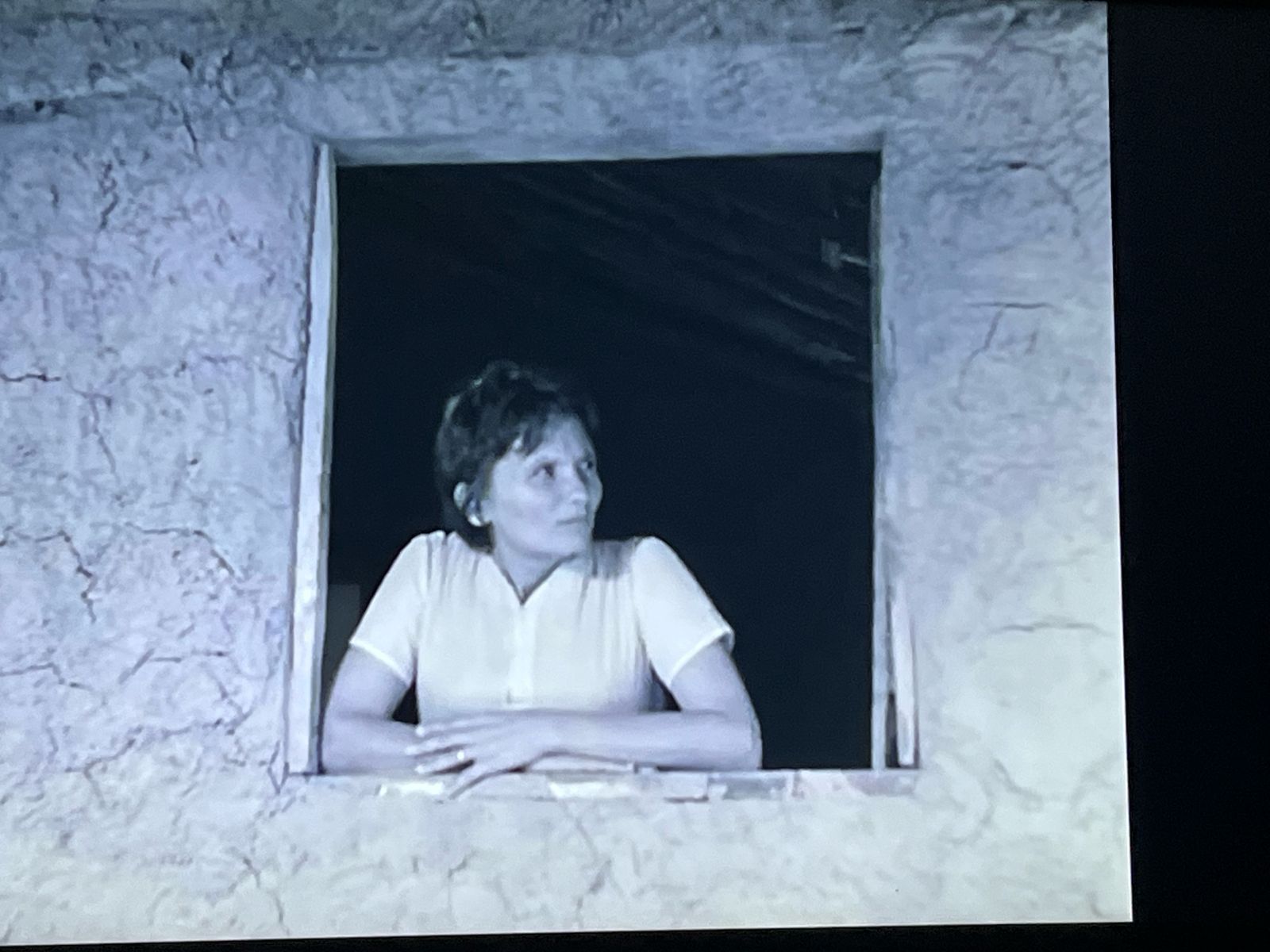

La respuesta detrás de la ventana

Actualmente al ingresar Youtube y lograr superar la publicidad y el hostigamiento de reels de youtubers abierta o veladamente neofascistas, aún es posible ver en Cabra marcada para morrer el primer plano de Elizabeth recuperado de 1964. Ella se encuentra en la ventana, en blanco y negro, y observa hacia un costado con la misma severidad con que enfrentó las cámaras el día del funeral de João Pedro en 1962: de negro, acompañada por seis de sus hijos -y luego por miles de campesinos-, esa severidad condenaba el crimen y ya presagiaba los discursos que de su boca brotarían a partir de ese momento. Los intentos de asesinato y amedrentamientos habían sido múltiples desde fines de los años cincuenta en contra del líder campesino.

João Pedro preveía ese final ineludible ante la impune violencia de los latifundistas, coludidos con la policía, fuerzas armadas y poderes del Estado. Un día Elizabeth lo sorprendió ensimismado y cabizbajo escribiendo con una vara en la tierra. Su esposo, entre las lágrimas y el humo de su cigarrillo, le dijo: “escucho la finca y tengo la certeza de la tragedia, sólo ignoro qué día ocurrirá. Esta vez no escaparé. Y sé que me asesinarán a traición porque ellos saben que de frente no moriré solo. Prométeme que asumirás la lucha en mi lugar”. Durante semanas João Pedro le solicitaría esa promesa sin obtener una respuesta de Elizabeth.

El día del asesinato, ante su cuerpo baleado, y luego ante los miles que la acompañaron durante su entierro, finalmente, ella le contestó a su esposo: “Continuaré la lucha en tu lugar. Continuaré todo tu trabajo. Esa será nuestra respuesta al latifundio. Asumo la lucha para lo que queda de mi vida. No temo más nada, porque lo peor ya pasó”. En 1964, detrás de la ventana de Elizabeth grabada por Coutinho, de alguna forma intuimos que lo peor aún no había pasado, pero también que ella continuaría allí, observando con la misma clase de severidad con la que enmascara la verdadera razón de su lucha: el amor.

Una raíz o un grano de locura

Elizabeth se fue hasta São Rafael en Río Grande Do Norte, a mediados de los sesenta tras haber escapado de los militares. Vivió allí acompañada sólo por uno de sus hijos, quien fue rechazado por su familia por tener el mismo rostro “travieso” de su padre a los seis años.

Trabaja cosechando papas o lavando ropa a las orillas de las cálidas aguas del río, razón por la cual comienzan a caérsele, de una en una, sus uñas. Después de la época de cosecha, Elizabeth pasa meses sin trabajo estable, y con su hijo comienzan a tener dificultades para alimentarse.

Un día no encuentra comida con qué regresar a casa y, avergonzada y vencida, toma una decisión que una persona más sensata hubiera tomado años atrás si hubiese vivido tan sólo una de las vejaciones experimentadas por ella. Sus fuerzas apenas le alcanzan para atar una cuerda a la rama de un árbol y encaramarse a la roca debajo. Cuando acomoda la cuerda a su cuello, siente un aroma dulce sobre su cabeza. Arriba, parada sobre la rama, ve a una mujer descalza y vestida de azul. Son cerca de las seis de la tarde y el sol y el calor y el hambre abrillantan su figura. La mujer tiene un niño en sus brazos. Elizabeth escucha, alarmada, fuera de ese cuadro un sollozo sin saber su procedencia. No le reza a la aparición ni teme que sea una alucinación – años más tarde, tampoco se quemaría por una u otra opción al relatarlo – y regresa junto a su hijo, a la misma casucha donde años después, recibirían a dos de sus hijos perdidos y a Eduardo Countinho.

Por la misma época de este reencuentro, Gilles Deleuze afirmaba que sólo podíamos amar cuando encontrábamos ese punto de desborde en una persona. Nuestro verdadero encanto, enfatizaba el filósofo francés, residía en esa acera donde ya no sabemos muy bien dónde estábamos, raíz o grano de locura por donde se escapaba nuestra irracionalidad.

Si los otros eran incapaces de captar entonces esa raíz o grano de locura en alguien, no podíamos ser amados. En la era de la positividad exacerbada, donde cualquier manifestación de negatividad individual o colectiva implica tanto la pérdida de visualización a través de likes como caer bajo la vacía carátula de hater, pienso si ese amor no es también una forma de reconocer a otro, sobre todo, si tenemos el privilegio de acceder a ese grano o raíz donde se desborda todo aquello que el discurso oficial conscientemente pone debajo de la alfombra.

Por eso, no es la trampa del milagro o la alucinación la que nos desborda en esta última imagen de Elizabeth. El desborde es la pérdida de ese instinto vigoroso que para Nietzsche es necesario advertir cuándo ver las cosas históricamente y cuándo no, ya que para el filósofo alemán ambos sentidos eran igualmente necesarios para la salud individual o colectiva de una civilización.

Podemos amar a Elizabeth porque nos permite comprender aquello que decía Yosef Hayan Yerushalmi en su ensayo Reflexiones sobre el olvido: “un pueblo olvida cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la siguiente, o cuando ésta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo a su vez, lo que viene a ser lo mismo. La ruptura en la transmisión puede producirse bruscamente o al término de un proceso de erosión que ha abarcado varias generaciones”. Elizabeth se rebela a la erosión de los sentidos histórico y no histórico. ¿Milagro desbordante? ¿Alucinación sin bordes? No importa tanto esas preguntas como cuestionarnos, hoy, sobre cuáles fueron los artefactos con que se fue dilapidando el relato de nuestras luchas en Iberoamérica, ni si somos responsables en parte de ese silencio con nuestra pasividad ante sus grietas. ¿Vivimos un falso milagro de la Historia o una cómplice alucinación de la memoria? Nunca tendremos total claridad para responder, pero si una civilización jamás puede olvidar lo que antes no recibió, tampoco puede desembarazarse de testimonios como los de Elizabeth. Este año ha sido su cumpleaños, pero el privilegio es nuestro: ella nos ha enseñado a amar nuestra memoria por sobre la Historia.

En esto que llamamos democracia, esta hambre aún existe

Los medios adscritos a la dictadura habían dado a Elizabeth por muerta y su familia había creído en ese discurso oficial ante su silencio. El documental Cabra marcada para morrer es rico en momentos melodramáticos, centrados en la resurrección milagrosa de la líder campesina, pero mezquino en exhibir la fortaleza de su protagonista (30 años después, en parte, Coutinho intentaría redimirse con su documental A Família de Elizabeth Teixeira).

En uno de ellos, una mujer que hasta hace un par de semanas había sido conocida como Marta y no había podido comunicarse con sus nueve hijos vivos durante diecisiete años, recibe de sus vecinas elogios en silencio y con los ojos llorosos. Sabemos por el relato oral que Elizabeth dio Ayala A. Rosha, que ella no era una mujer de lágrima fácil. Insiste tanto en que se guardó las lágrimas en medio de la violencia que sufrió en los años 60, que podríamos hasta dudarlo, sino se hubieran salvado algunas de sus fotografías como testimonio.

Pese a estas y otras tomas lacrimógenas en el documental, Coutinho no logra imponer su retrato sobre ella. Cabra marcada para morrer cierra con Elizabeth en la puerta de su casa de São Rafael, en el año 1981. Mientras se despide del documentalista, insistentemente, se disculpa por estar emocionada durante las grabaciones.

La despedida se alarga y Coutinho, ya sentado en su vehículo, parece querer darle largas, pero tras sus disculpas, vienen las palabras que Elizabeth no había podido encajar aún. Como una ironía propia de su historia, el audio “oficial” se pierde y sólo se escucha su voz a través de la cámara secundaria: “La lucha no para. Las mismas necesidades de 1964 están plantadas en nosotros. No se han movido ni un milímetro. Son las mismas necesidades las del obrero, el campesino, el estudiante. Salarios de miseria para pasar hambre. ¿Quién no lucharía por algo mejor? Quien tenga una buena vida, puede quedarse fuera. He sufrido y luchado y me atrevo a decir que el sistema debe cambiar. Nosotros debemos luchar fuerte. En esto que llamamos democracia, esta hambre aún existe”.

Coutinho se despide con su mano y las últimas palabras de Elizabeth, para quienes somos espectadores, no se escuchan. El relator en off se limita a indicar que para esa fecha, sólo se había reencontrado con dos de sus nueve hijos, pero en la cámara aún vibran más las palabras de Elizabeth.

Durante las décadas siguientes, ella se encargaría una y otra vez de testimoniar esa hambre aún latente, del mismo modo que lo hiciera a principios de los sesenta. Y no se piense que sobrevivir, para una mujer activista, ha sido una tarea fácil con la llegada de lo que Elizabeth catalogó como democracia por decretos. De acuerdo a los datos sobre el conflicto en el campo brasileño, elaborados por la Comisión Pastoral de la Tierra, entre 2011 y 2020 se registraron 77 tentativas y 37 asesinatos a mujeres por conflictos territoriales y ambientales, sin contar agresiones, amenazas, violaciones y otros delitos de violencia contra las mujeres. Acostumbrados a ser el mejor país de Chile, chilenos y chilenas miramos por sobre el hombro esta realidad brasileña, aunque el retrato de Julia Chuñil Catricura lleva 5 meses circulando por nuestras calles y redes sociales sin que tengamos aún respuesta sobre su paradero. La caipirinha, otra vez, se nos derrama encima.

¿Por qué llora ese niño?

Bajo el liderazgo de Elizabeth Altino Teixeira, la Liga Camponesa de Sapé duplicó sus miembros y expandió sus preocupaciones a otras formas de lucha, como la alfabetización y autoformación campesina y la intensificación del enrolamiento de las mujeres. Su liderazgo incluso la llevó a candidatearse a diputada federal, aunque no saldría electa. Era respetada y reconocida por sus discursos, en un mundo campesino caracterizado por liderazgos masculinos.

Los latifundistas que se había coludido para matar a su esposo jibarizaban su trabajo públicamente -“mujer loca, mujer desvergonzada, avergüénzate, déjate de andar con ese montón de machos. Tu lugar es la casa, cuidando de tus hijos y tus cosas, no andar revolviendo el gallinero con tus ideas rebeldes”, la imprecaba uno de ellos-, y llegaron a ofrecer una recompensa por cortarle la lengua.

La resistencia de Elizabeth tendría un costo carísimo. Sufrió constantes apresamientos, hostigamientos y violencia, tanto de policías como opositores a las Ligas Camponesas (entre ellos, su padre). Uno de sus hijos, de once años, terminó con graves secuelas tras recibir una bala en su cabeza sólo por decirle a otros niños que vengaría la muerte de su padre. Su hija mayor, de diecisiete años, agobiada por la muerte de su padre, los constantes encarcelamientos de su madre y el hostigamiento en su propia casa, se suicidó con veneno.

Los latifundistas blindarían al principal y comprobado instigador del asesinato de João Pedro: como era el quinto reemplazante en la Cámara Federal de Paraíba, un diputado y sus cuatro reemplazantes renunciarían a su cargo para otorgarle inmunidad parlamentaria. Los asesinos de su esposo, aunque condenados por su participación en los hechos, serían liberados durante el primer año de la dictadura de Castelo Branco.

Durante su liderazgo al frente de la Liga Camponesa de Sapé, policías y otros opositores a la organización campesina, solían esperarla fuera de su casa y, cuando llegaba sola, le hacían pasar por una doble fila donde el grito de “puta” era lo más bajo que le gritaban. Esta misma calaña de valientes machos esperaban la noche para golpear insistentemente las puertas y ventanas o disparar hacia su casa para amedrentarla.

Elizabeth, viuda con nueve pequeños, solía colocar a sus hijos e hijas alrededor de la mesa del comedor y les hacía cantar un coco para calmarlos: E olha o coco está bilu bilu bilu ooo lele / E olha o coco está bilu bilu bá / coco está bilu bilu bá. / Minha senhora, de qué chora este menino? / Chora de barriga cheia / com vontade de mamar. Los cocos son canciones tradicionales de la cultura afroindígena brasileña y en pocos versos cantan las problemáticas de esos territorios. Entre el ruido y el maltrato, más consciente que sus mismos acosadores, Elizabeth calmaba a su precoz familia con una canción que reflejaba de forma irónica la actitud del latifundista que, aún con el estómago lleno, llora insatisfecho y quiere seguir mamando leche. La actual Presidenta del Memorial das Ligas e Lutas Camponesas (MLLC), Alane Lima, señala que la mayor violación a los derechos humanos para un campesino sin tierra es la de no contar con condiciones mínimas para garantizar una alimentación básica a su familia. Minha senhora de qué chora este menino? / Chora de barriga cheia / com vontade de mamar, siguen cantando en Sapé y otros lugares de Brasil mujeres como Elizabeth o Alane, aunque las represalias por su consciencia puedan ser las mismas que en los años sesenta.

Una revolución al alcance del oído

La casa donde Elizabeth Altino Teixeira y João Pedro formaron su familia, también fue el lugar donde fundaron y lideraron una de las organizaciones campesinas más grandes de Brasil y sufrieron la violencia de sus detractores. Actualmente, se ha transformado en el Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. El acceso incluso hoy es difícil, entrando desde João Pessoa la capital del estado de Paraíba, situación que a fines de los años cincuenta y comienzos de los sesenta era aún más compleja.

Cuando se recorren esas tierras agrestes, resulta difícil dimensionar cómo por aquella época lograron organizarse más de veinte mil campesinos. De acuerdo al relato de Elizabeth, la mayor parte de la difusión se realizaba de boca en boca, por lo tanto, su radio de acción era hasta donde alcanzaba el oído.

Agrupados junto a otros campesinos, João Pedro y Elizabeth caminaron o pedalearon kilómetros y kilómetros para hacer valer los pocos derechos que tenían los campesinos por aquellos tiempos. Tanto Joao Pedro como Elizabeth fueron devotos cristianos y tomaron elementos de esa religión en sus discursos. No es de extrañar que durante esos tiempos estaban cumpliendo las profecías antes escuchadas: “vienen días en que mandaré hambre sobre la tierra; no hambre de pan ni sed de agua, sino el hambre y la sed de la Palabra”.

Uno logra dimensionar esa hambre y sed por la palabra gracias a Elizabeth, como cuando relata y describe cómo campesinos analfabetos le escuchaban leer noticias en diarios no oficialistas. Sin embargo, tal como ella misma señala, ha sido el hambre la principal motivación de los movimientos rurales y campesinos en Brasil. Contemplar la mísera alimentación que el padre de Elizabeth le daba a sus trabajadores, gatilló en João Pedro el deseo final de organizar al campesinado de Sapé; y más tarde, a fines de los ochenta, uno de los hijos de Elizabeth volvería a formar una organización de trabajadores rurales en Sapé después de observar cómo un lactante moría en los brazos de su madre a causa de la inanición. Otra cara de la violencia eran los castigos recibidos de parte de los latifundistas por cuestionar u organizarse.

Uno de los actos de violencia más comunes ejercidos sobre los inquilinos rebeldes era llamada Lengua de buey. El campesino era desnudado y embadurnado en miel antes de dejarlo amarrado en medio de una manada de bueyes o vacas. Los animales despellejaban vivo al castigado con su lengua, que con sus gritos además prevenían el destino de otros que tomaran iniciativas similares.

Para el latifundista, era más barato gastar un par de kilos de miel antes que mejorar la alimentación o el pago de sus inquilinos. Durante la organización campesina de los años sesenta, se revirtieron simbólicamente este tipo de castigos barbáricos. A los latifundistas o esbirros pagados se les colgaba un cencerro para identificarlos, y este terminaría siendo un símbolo en el nordeste brasileño.

Exceso de la época o no, Elizabeth señala no arrepentirse de haberlo cometido ante personas que no tenían reparos en aplicar la lengua de buey a un campesino por robar y chupetear una caña de azúcar que les permitiera aguantar el hambre durante el día. Nuestra cultura audiovisual hoy tendería a pornografíar un castigo como la lengua de buey antes que a detenerse en todo el simbolismo de su opuesto campesino.

Quizá eso nos impide también darle una voz a ese tipo de “marcas” condenatorias, tan distintas a las marcas que en vida recibieron Joao Pedro, Elizabeth y otros sindicalistas campesinos, ¿La inmediatez y falsa creencia de cercanía a través de las redes sociales nos han dañado hasta el punto de convertirnos en una masa irreal que no es capaz de construir con un otro? ¿Será la apuesta más simple y, de la mano de las experiencias de Elizabeth, debamos limitar nuestra organización y nuestro discurso al alcance del oído antes que buscar likes, seguidores o detenernos a invalidar fake news? Aplique o no resolver estas preguntas a gestos micropolíticos, después de cien años, ya no será tarea de Elizabeth Altino Teixeira, sino de las nuevas generaciones que deberán preguntarse por el camino para construir nuestras redes de boca en boca, o de postal en postal.

Una fotografía familiar del reino de Chile: el damasco en la balanza

El latifundio en Chile, como en Brasil, fue un reino donde el patrón imponía precarias condiciones laborales y déspotas decisiones sobre sus inquilinos. No sólo era un reino rígido, autoritario y paternalista, sino también improductivo: muchas de las tierras cultivables no eran aprovechadas a razón del mero acaparamiento. La consigna por ello fue la misma que en Brasil: la tierra para quien la trabaja. La Historia de Chile indica que a nivel de política oficial, fue durante los gobiernos radicales cuando se manifestó por primera vez la necesidad de implementar una reforma agraria. Inclusión programática, pero radical el incumplimiento de la promesa, ¿La excusa? Priorizar la industrialización del país. Industrialización que, como se sabe, fue desmembrada con las políticas neoliberales de los años setenta y ochenta durante la dictadura.

El mundo campesino y rural tuvo que esperar hasta 1962 para ver materializado un primer atisbo de reforma agraria. Llevada a cabo por el presidente liberal Jorge Alessandri y apoyada por los norteamericanos, fue tildada como “Reforma del Macetero”, entre otras razones, por no atender dos necesidades vitales: la expropiación de los grandes terrenos latifundistas para evitar la acumulación de tierras y el derecho, por ley, a una real sindicalización campesina. Como respuesta, en 1967 durante el mandato de Eduardo Frei Montalva, fueron promulgadas las leyes N°16.640 y N°16.625, que atendieron a todo ese campo que cultivaba la tierra fuera del macetero. Si bien gracias a estas herramientas legales durante el gobierno del demócrata cristiano se expropiaron más de 3 millones de hectáreas y se organizaron cientos de sindicatos, fue la aplicación e interpretación llevada a cabo por Salvador Allende la que masificó al reforma: casi se triplicaron los predios expropiados pasados a manos de organizaciones campesinas. El sitio oficial Memoria Chilena indica que, con la aplicación de la Reforma Agraria llevada a cabo por el Gobierno de Salvador Allende, “el viejo orden latifundista que había prevalecido por más de 400 años había llegado a su fin”. Existen informes y reportajes que documentan cómo este fin, en verdad, durante la dictadura fue revertido a través de triquiñuelas y vacíos legales, hasta el punto de que muchas de estas organizaciones acabaron cediendo sus terrenos a privados o peor aún, a los mismos militares. CIPER, por ejemplo, a través de la Ley de Transparencia e Informes de la Universidad Arcis solicitados por la presidencia de Ricardo Lagos, documentó cómo 18 predios afectados a la Reforma Agraria terminaron en manos del Ejército entre 1975 y 1993.

Las tendencias negacionistas actuales señalarían que este tipo de informes o reportajes son financiados por Mao Tse-Tung, transformado en cyborg por los chinos, o el espíritu de Salvador Allende que orienta al Partido Comunista a través de una ouija regalada por Rasputín. Allá ellos con sus terrores. En mi caso, me basta una fotografía familiar.

Mi abuelo materno tuvo doce hijos en la Hacienda Carén de San Francisco Mostazal, en la VI región. Los terrenos de la hacienda quedan hacia la cordillera y se extienden hasta el límite con Argentina. Perteneció hasta hace menos de una década a Alfonso Márquez de la Plata.

Ex Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, de férrea oposición a la reforma agraria de los años sesenta. Durante la dictadura fue Ministro de Agricultura y de Trabajo y Previsión Social. En la democracia taquillera de los años noventa, tuvo múltiples e importantes cargos ad hoc a la transición pactada (barata o baratita, dependiendo de la mirada), sin embargo, la guinda de su torta – para una sola persona – fue una chochería septuagenaria. Fundó, nombrándola con el apodo de una de sus nietas, una editorial que hasta hoy publica, entre otras verdades históricas que no pasarían el fact-cheking más simple, textos donde se glorifica y victimiza a comprobados torturadores y violadores de Derechos Humanos durante la dictadura.

Luego de la muerte del patriarca de la familia, los herederos de Márquez de la Plata vendieron la Hacienda Carén a la familia Pérez Cruz. Esta última familia ha sido señalada por Tamara Carrasco, historiadora e investigadora de la reforma agraria, como “cómplice pasiva” en la desaparición durante 1973 de Francisco Calderón Nilo y Víctor Zamorano González, dos jóvenes campesinos que vivían y trabajaban en el fundo Liguay propiedad de los Pérez Cruz.

-¡Maldito espíritu de Lev Davídovich Trotski, suéltame de una vez!-

La respuesta de mi familia es borrosa o contradictoria sobre cómo se vivió la Reforma Agraria en la Hacienda Carén. Sus trabajadores no fueron beneficiados y sus respuestas ante el por qué son ambivalentes y dependen del grado de cercanía con el patrón (en esto, lamentablemente, algunos se parecen al padre de Elizabeth Altino Teixeira) ¿Tíos, con cargos administrativos de confianza, que convencieron a mi abuelo y otros trabajadores de que no era bueno adscribirse a la reforma? ¿Beneficios inigualables otorgados por los Márquez de la Plata? ¿Desorganización y desinformación de las familias campesinas? ¿Exclusión de la hacienda de los trabajadores que apoyaban los cambios?

Cuando la hacienda fue vendida, gran parte de las familias, entre ellos algunos de mis tíos, debieron abandonarla. Recibieron una indemnización por sus años de servicio laboral, pero fue más engorrosa (digamos mejor, ninguna) la retribución por los terrenos de sus casas o las pequeñas granjas de autoabastecimiento aledañas. Como se sabe, en Chile los principales beneficiarios de la reforma agraria fueron inquilinos que, a pesar de habitar al interior de tierras patronales en una seudolibertad durante generaciones, no poseían ningún derecho sobre la propiedad, aun cuándo las hubieran construido y trabajado ellos durante décadas.

La última vez que hablé con mi madre sobre la reforma fue mientras intentaba escribir sobre Elizabeth Altino Teixeira. Otra vez, no supo explicarme razones, pero recordó una anécdota de su hermana menor por esos mismos años. Mi tía, con poco más de cinco años, entró a sacar un damasco en la casa patronal. La respuesta de los Márquez de la Plata fue justa con respecto a la altura del delito: dispararle con una escopeta para amedrentarla.

Mi tía, rata de campo, logró escabullirse sin magulladuras. El fantasma de Vladimir Ilich Lenin deja en paz mis oídos y por fin dudo de la fotografía familiar: quizá no hubo una ruin mezquindad de parte del patrón, sino que todo fue culpa de mi tía por tener la misma cara traviesa que suelen tener los hijos e hijas de los João Pedro y las Elizabeth Altino Teixeira.

Quizá el poeta Vicente Huidobro, bisabuelo de Alfonso Márquez de la Plata, haya vislumbrado una explicación mejor cuando exclamaba sobre los patrones de fundo chilenos “¡pobre país; hermosa rapiña para los fuertes!” o “a la chuña, señores, corred todos, que todavía quedan migajas sobre la mesa”.

El bisabuelo Huidobro -discúlpenme los Márquez de la Plata si acojo en mi familia al autoexiliado de su familia- también decía que la justicia de Chile nos haría reír, si no nos hiciera llorar, porque lleva en un platillo de su balanza la verdad y, en el otro, un queso. ¿Y dónde estaba inclinada la balanza para el poeta? Del lado del queso, por supuesto.

Quizás en el caso de mi familia y otras tantas no sólo campesinas, en la balanza haya un damasco podrido desde los albores de este fundo que aún se piensa y cree país. Quizá por eso me pese tanto la historia de Elizabeth Altino Texeira. ¿Un resentido? No, sólo una persona cualquiera que ha aprendido de mujeres como Elizabeth que no tenemos por qué correr detrás de las migajas.

(Limache, Chile, equinoccio de 2025)

Ignacio Andrés Garay

(Limache, 3 de marzo de 1985).

No tiene estudios universitarios finalizados y ha desempeñado diversas labores: agricultor de nopales, barman en un barco fluvial, locutor radial amateur, monitor en colonias de verano para niños, picador de cebolla en una fábrica de masas y empanadas, envasador de comida para perros, guía turístico, fotocopiador de pruebas estandarizadas PISA, auxiliar docente de reemplazo en enseñanza secundaria, profesor voluntario de español para refugiadas del África Subsahariana, tallerista de un centro creativo para adolescentes y cuidador de bicicletas en la Furia del Libro. No ha recibido premios ni reconocimientos, salvo diplomas a peor compañero en el colegio. Actualmente prepara la traducción al español de la antología “Miró até agora”, del poeta pernambucano Miró da Muribeca.

1 – Una traducción podría ser: “Y mira, el coco es bilu bilu bilu ooo lele / Y mira, el coco es bilu bilu ba / Y mira, el coco es bilu bilu ba / Mi señora, ¿por qué llora este niño? / Llora con la guatita llena porque quiere seguir mamando”.