[ADELANTO] Polvo, perros y putas

Compartimos el primer capítulo de la primera novela de Karin Ioannidis. Publicada bajo el sello Cuarto Propio, explora las huellas del exilio, la dictadura, la prostitución y la violencia de género desde una narrativa vívida, cruda, profundamente humana y con un gran sentido del humor. Ambientada entre Calama, Santiago y París, esta historia entrelaza las vidas de personajes marcados por el dolor, la memoria y la búsqueda de redención. La presentación se realizará el jueves 2 de octubre a las 18:30 en librería Qué Leo, en Román Díaz 68, Providencia.

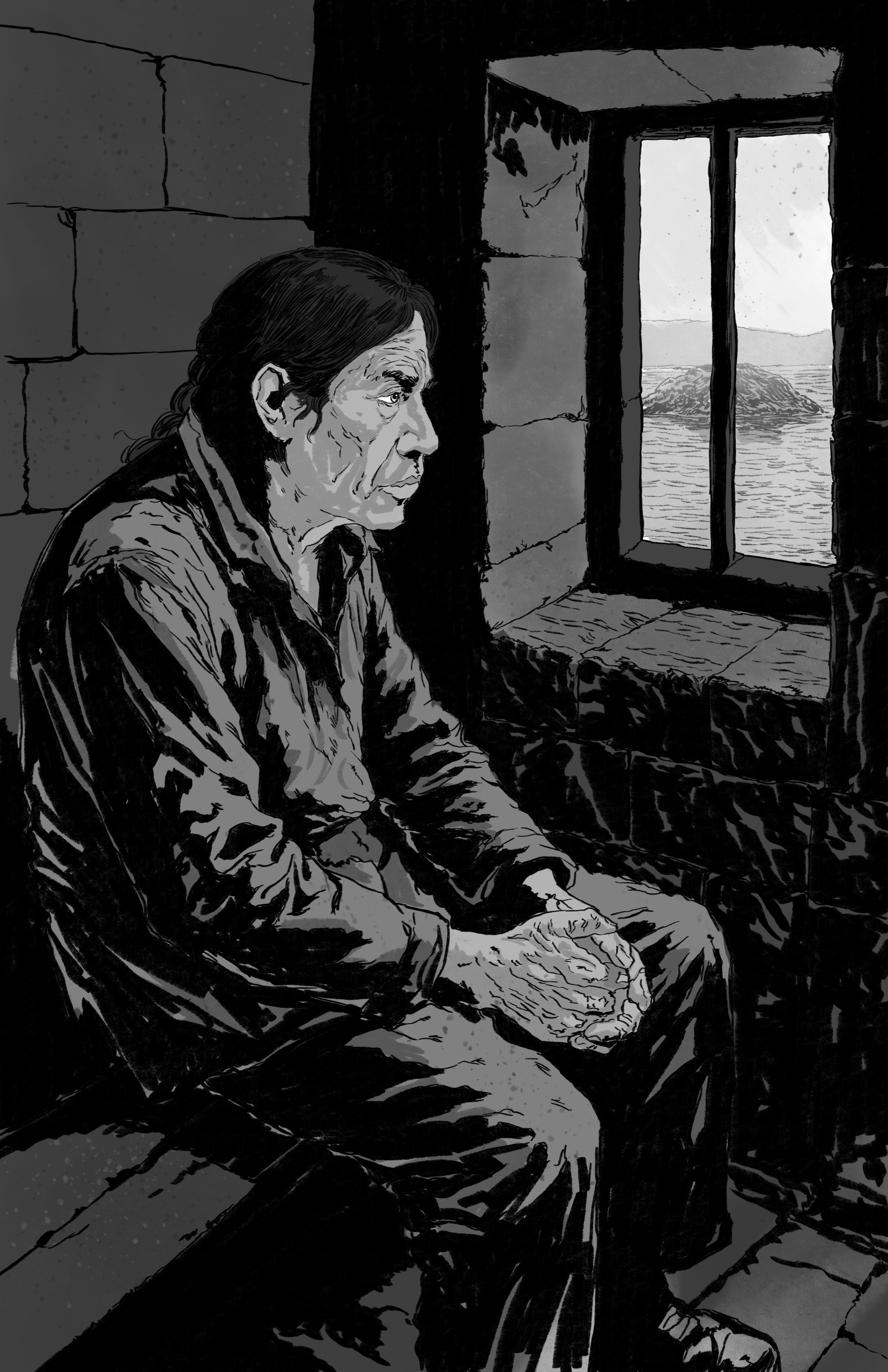

Gloria despertó con el sol en la cara y notó el vaivén del bus acunándola. Corazón de poeta sonaba en su iPod y, junto al paisaje cada vez más desértico, imágenes de su infancia se colaban tras la ventana: zapatos rotos, columpios oxidados, jaurías, piedras, tierra y polvo hacían fila en los laberintos de su memoria. Todos sus recuerdos estaban empolvados.

Después de veinte años había decidido regresar a Calama tras la llamada de la Celeste, quien, sin lamentarse, le dijo que mejor fuera a verla porque tenía los días contados. Reprimiendo sus miedos, compró el primer pasaje que pilló. Reencontrarse con sus raíces le había parecido más fácil por tierra que por aire y, tras dieciocho horas en el salón cama, algo en ella sentía paz acercándose a sus terruños. Era en esos peladeros donde había conocido los trucos de su oficio. No hay como las minas para aprender a ser puta, pensó y vio su sonrisa luminosa reflejada en la ventana.

Mirando hacia los cerros, llenos de bolsas rotas que se movían con desgano, recordó a los clientes que atendían su mamá y la Celeste cuando ella era chica. Pirquineros que volvían de las faenas a paso lento, arrastrando un vacío salino más grande que los peñascos que cruzaban. Emergían desde las profundidades de la tierra y después de aplacar el hambre y la sed, llegaban flacuchentos y ganosos a Las Minitas de Cobre para gastarse las pocas chauchas que les habían pagado en la quincena.

De esos tiempos Gloria tenía buenos recuerdos. La Celeste y su mamá se turnaban para cuidarla y de pura culpa la dejaban hacer lo que quería durante el poco tiempo que tenían para estar juntas. Paseo a la plaza, cine al rotativo o ir a tomar helados en bolsa eran parte de la rutina. Aunque la había parido la Victoria, no podía evitar sentir que tenía dos mamás.

Debe haber sido a principio de los ochenta cuando comenzó la época de bonanza del cobre, que pudieron cambiar la ubicación del local. Ahí todo fue más fácil; con más chiquillas atendiendo, su madre y la Celeste no tenían que trabajar tanto. También entonces empezaron a llegar al local clientes con buena situación, lo que ayudaba a subirle el pelo al barrio entero. Por eso mismo las viejas del frente dejaron de cahuinear y de mirarlas feo, haciéndose las chistositas cuando pasaban los viejos con plata.

Gloria podía distinguir desde lejos a esos clientes adinerados. Llegaban sin apuro, casi siempre en taxi, porque las 4×4 terminaban bloqueando la entrada del pasaje. “Andan tan achutao’s que ni tierra traen en los zapatos”, decía la Celeste y era cierto que a ratos daba la impresión de que flotaban. La riqueza en el desierto se notaba altiro por la pura ausencia de polvo. “Hace bien a la vista mirarlos pasar”, decían las viejas sapeando la entrada y salida de los parroquianos.

Aunque no tenía más de siete años, su pasatiempo favorito era ir a instalarse con ellos. Aprendió rápido a conversar en ese idioma distinto que hablaban y todos gozaban porque era “encantadora”. “Va a ser cosa seria esta chicoca”, le decían a su mamá y ella se mataba de la risa respondiendo un “Tendrá a quién salir”.

Desde siempre Gloria se había sentido diferente. No tenía claro si era porque era más alta y bonita que el resto, pero siempre supo que era especial. Alguno de los gerentes de CODELCO, le había dicho: “Si usted quiere hacerle un desprecio a alguien, lo mira de arriba para abajo y de ahí se queda directo hablándole a los zapatos, mijita”. El roce y la distancia que acompañan la certeza de tenerlo todo que había visto en esos hombres le enseñaron a nunca achicarse con nadie, por más que sintiera otra cosa.

El sol distorsionaba todo alrededor y las emanaciones de gas desde la tierra la hacían pensar que estaba en medio de un sueño borroso. En el desierto, entre tanta injusticia y sufrimiento, ser pobre o puta no era excepcional, pensó. Ser huacho tampoco era raro, pero eso era algo en lo que Gloria prefería no pensar. “Con tanto embarcado y gringo en las faenas está lleno de rucios sin papá. ¿Pa’ que te preocupai de quién es tu taita?”, le respondía su madre cuando preguntaba por el Eduardo. Todo lo que sabía de niña sobre su padre se lo había contado la Celeste: “No le pregunte a su mamá, no ve que se enoja. Si quiere saber algo de su taita me pregunta a mí”, le decía mientras le dibujaba cariños en su frente. “Usted sabe que su mamá padeció mucho con la partida del Eduardo y por eso no le quiso dejar ni su apellido. Y es una pena, porque el Pieroni le sonaba tan lindo. Cómo estaría de triste su mamá, que después de que partió exiliado, ella se cambió hasta el nombre y, salvo a mí, no dejó que nadie más la llamara Victoria. Imagínese que un día me dijo: ‘Yo he vivido puros fracasos. ¿Para qué me van a andar diciendo Victoria?’ De ahí es que todo el mundo la conoce como la Príncipal”.

Era innegable el parecido de su madre con la Victoria Príncipal, aunque ella siempre prefirió que la compararán con la Farrah Fawcett. Gloria recordó las carcajadas llenas de humo, como de tanguería de puerto, que alegraban el salón cada vez que su madre hacía la pose de los Ángeles de Charlie, hincada con una rodilla en el suelo formando con sus manos una pistola que apuntaba al cielo.

Había olvidado lo interminables que eran esas veintidós horas de ruta. Se puso de pie y caminó por el pasillo intentando sacudir sus recuerdos. A medida que avanzaba los pasajeros, todos hombres, fijaban los ojos en ella. Indiferente a las miradas, se estiró hasta tocar el techo y volvió a sentarse.

—Hola Gloria. ¿Te acuerdas de mí? —le dijo un joven de pelo castaño a quien no reconoció. Vestía una camisa Polo celeste con las mangas arremangadas, unos Dockers beige, zapatos y cinturón de cuero café. Completaban el estereotípico look de niño bien un reloj vistoso en la mano izquierda y los anteojos de sol Ray-Ban. Sin demasiado esfuerzo supuso que era alguien a quien no quería recordar, así que miró sus zapatos y respondió:

—No, la verdad es que no.

—Trabajamos juntos —agregó el joven, guiñando un ojo.

—Yo trabajo con mucha gente —le dijo Gloria mientras tomaba su iPod y jugaba con los audífonos entre los dedos, sin mirarlo.

—No te creo que no sepai quién soy. Fui cliente más de cinco veces. ¿Cómo no te acordai? —la increpó, acercando su cara hasta casi tocarla.

—No me acuerdo. Así de simple —repitió mirándolo con displicencia.

—Claro, ahora ella no se acuerda. ¿Te dejé loca y no te acordai? —dijo subiendo el tono de voz.

—Mira, de eso se trata mi pega: hacer el bien sin mirar a quién.

—¡Puta las maracas! ¡Son todas iguales; se creen la raja cuando uno las pesca!—gritó, apretando su mano en el hombro de Gloria.

Ella se puso de pie y en ese instante los pasajeros, que habían seguido el episodio con escaso disimulo, saltaron sobre él. Más de cinco hombres lo zamarrearon mientras lo bajaban a empujones del bus. El auxiliar le tiró las maletas a un costado de la carretera y así partieron, dejándolo sumergido bajo el sol inclemente en la entrada de Carmen Alto.

Al principio con discreción y luego, como en peregrinaje, uno a uno, los pasajeros se acercaron para preguntarle si estaba bien, para ofrecerle una bebida o simplemente para animarla con un “No le haga caso señorita, si locos hay en todas partes”.

Eso le gustaba a Gloria de su Norte, nadie la había juzgado porque era puta o tal vez sí, pero en el fondo a nadie le importaba. No en vano Calama era la ciudad de las tres Pés: polvo, perros y putas.