Arte de ciervos se hunde en amor no manso. Sobre Lumbre de ciervos de Emma Villazón

¿De cuántas maneras podemos hablar de un libro? Y, ya habiendo estado ahí, cómo volver a referir aquello que hace que la escritura cobre sentido y que nos afecte, cómo no repetir las mismas cosas que ya hemos dicho antes sobre otros libros —o, en este caso, que otros ya han dicho—. En la comodidad de una descripción genérica, podría ensayar, por ejemplo: Lumbre de ciervos, de la poeta Emma Villazón, está compuesto por cuatro apartados o capítulos, uno sin nombre —presumiblemente «Lumbre de ciervos»—, y otros tres titulados: «Otras cartas de ciervos a poetas», «Erotismo de pelaje oscuro» y «Epílogo». El libro fue publicado por primera vez en 2013 en Bolivia, fue reeditado por la editorial española Ultramarinos en 2019, y ahora suma su tercera edición a través de la editorial chilena Cicada Editora. Esto podría resultar satisfactorio en tanto es cierto. Pero solo es eso: cierto, y lo cierto no siempre es suficiente. Por lo mismo, vuelvo sobre las páginas del libro e intento recordar cómo lo he recomendado a otras personas; pienso en el entusiasmo y, con ese entusiasmo, también me hago consciente de mis propias limitaciones: mi fascinación por la sintaxis y la opacidad van a la cabeza sin preguntar mucho por el contenido temático, estos elementos me bastan como primera puerta de entrada y para asegurarme una estadía extendida en el libro, lo demás vendrá después. A decir verdad, esto sigue pareciéndome suficiente, pero no lo es para una presentación, sobre todo cuando la sintaxis peculiar y las técnicas de truncamiento de sentido de Emma Villazón son los atributos más conocidos de Lumbre de ciervos —y no me bastaría, en el ánimo de no entrar por los mismos lugares, hablar de la incomprensión como un valor en sí mismo—. Vale la pena entonces buscar otra puerta, girar la cabeza y, como los ciervos, saltar por las praderas, destellando hasta desaparecer. Vale la pena quedarse un poco más y preguntarse un poco más, hacer más lenta esta lectura que ya es lenta. Vale la pena, en fin, revisar los materiales, escarbar y escarbar hasta que las pistas de Emma develen su estructura. No quiero decir con esto que sea posible o siquiera interesante dilucidar qué quieren decir los poemas, sino que el libro, en su despliegue técnico, parece portar una declaración de principios sobre la poética en sí. Basta aguzar la mirada y estas imágenes disímiles empiezan a colisionar.

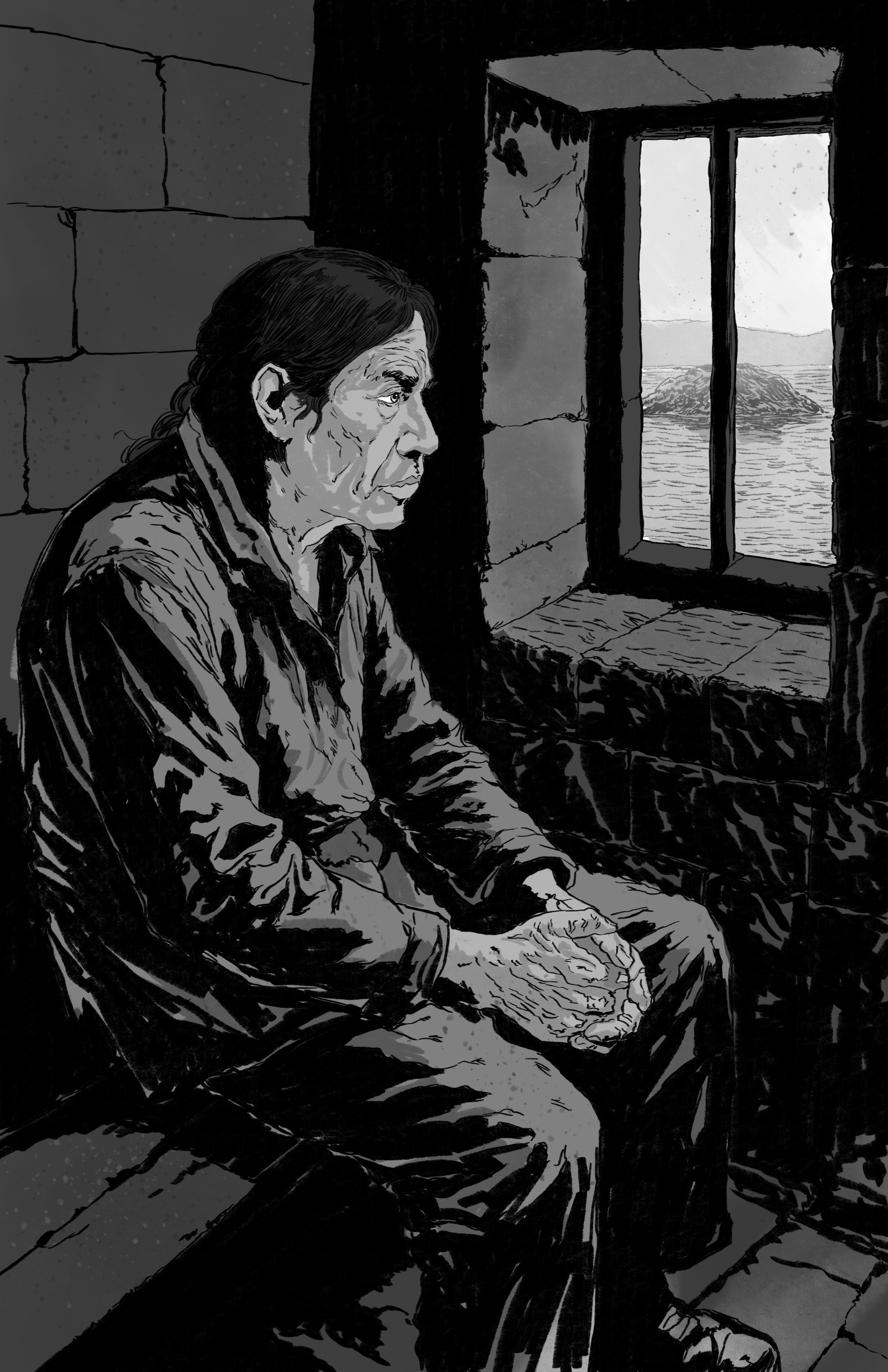

La escena abre con una mujer sentada sobre una cerca. Fuma, se abraza a su chal y mira hacia los prados que terminan en una arboleda. No presta atención a nada en particular. Es de día. A lo lejos, la figura de un hombre se aproxima. El viento recorre el paisaje e irrumpe la voz de un narrador: «Conocíamos a los nuestros apenas aparecían junto al arbusto. Si la persona doblaba hacia la casa, era el padre; si no, pues entonces no era el padre, lo que significaba que ya no volvería más». En los prados, los arbustos, la madera, árboles que uno a uno harán la suma para conformar un bosque, los ojos del narrador y de los personajes de El espejo de Andréi Tarkovski se quiebran en el recuerdo y parecen derramarse en ese devenir temporal. El hombre efectivamente no era el padre. Tras una conversación inocua, regresa el silencio. En otro lugar, una segunda mujer intenta dejar su registro en un cuaderno, pero al hacerlo se desliga de sí misma: «Cada vez que escribo siento que me acerco / a una puerta diáfana, a un estanque de agua ―femenina― (?), / aunque luego. Deberías titular / el libro: la vida está oculta». Este fragmento porta un gesto doble de búsqueda por uno mismo que se ve interrumpido gráficamente en la incompletitud de la oración «aunque luego», es decir, el avistamiento de una claridad que siempre se ve frustrada y que corresponde a la propia vida. Al igual que en El espejo, que sirve de fuente para uno de los poemas, la indefinición se asienta en el punto de vista que nos conduce por la obra. El yo de la hablante se hace inestable y corre por la pradera, separa las hierbas, escarba y escarba en busca de algo que le permita seguir en movimiento, escribe Villazón: «las cabezas de ciervo corren / para hacerse una lluvia un sin-nombre». El procedimiento de borronear al sujeto hace que la hablante sea madre e hija a la vez, ciervo y mujer, hasta llegar al punto de desentenderse de sí misma: «¿Quién habla aquí? Ni la autora lo sabe». Luego queda el gesto ritual, un ejercicio de tañer el cuerno, blandir el cuervo y acoger el trueno en busca de «emanaciones sin letra» (¿algo primordial?, ¿palabras?, ¿poemas?).

No dejo de pensar en la expresión inglesa para referir a ese asombro extático, en la que un ciervo, tras ser alumbrado por los focos de un auto, dilata las pupilas y se queda inmóvil en medio del camino. Lumbre, lumbre, me digo, la lumbre de los ciervos al correr y el alumbramiento de los ciervos, nomadismo y nacimiento. Este pareciera ser el motivo central del libro, que ya se inaugura con el primer poema: «De aquí para allá a cortar empieza / paredes vasos umbilicales cordones / de hojas atadas a nombres con amor / no manso Nuevas formas ebria imagina / de procrear ciervos». Curiosamente, este fragmento palpa aquel problema por el que se pregunta sucintamente Anne Carson: «¿qué une realmente las palabras a las cosas?». La idea de que hay cordones umbilicales de hojas que están atados con amor no manso a los nombres y que ahí hay que cortar en busca de otra procreación, activa las operaciones con las que la poeta aborda el lenguaje: la liberación y ruptura de los significados fijos: la idea es que los nombres —las palabras— naveguen, se hundan, se ensucien tanto como puedan en ese mismo amor no manso: «pliegues velados amordazados son / palabras veladas amordazadas que el oído transcribe / regresándolas al nomadismo la niebla para que rocen lo palpable vivible / una fuente cordón umbilical sonidos del apareo».

Nunca terminamos de nacer, nunca termina el alumbramiento del poema, de la poeta. El origen es inaccesible. Esta clave de lectura se reafirma a lo largo del libro con referencias y voces de otros escritores y escritoras, siendo los epígrafes iniciales claros puntos de partida: «Pero aquel que quiere convertirse en dueño del propio origen, pronto le resulta evidente que nacer es un acontecimiento infinito», fragmento de Maurice Blanchot, y «El poeta olvida su lengua maternal cuando debajo del alma cavan!» del poeta Humberto Díaz Casanueva. Lengua y origen se tensan ante la idea de nomadismo y nacimiento, algo que, aunque parezca vago, toma cuerpo con el gesto de Emma Villazón de incluir el fragmento de una carta de Marina Tsvetáieva a Rainer Maria Rilke donde discute sobre la impropiedad del poeta con la lengua: «Para el poeta no existe lengua materna. Escribir versos significa traducir. Por eso no comprendo cuando se habla de poetas franceses o rusos u otros. El poeta puede escribir en francés, pero no puede ser un poeta francés. Eso es ridículo». A fin de cuentas, Emma Villazón ingresa al dilema del origen y el nomadismo para preguntarse por el lenguaje de la poesía, por los poemas mismos, por la figura de la poeta como testigo ágil de ese acontecer de lengua extrañada. Es aquí donde sospecho que la idea de los ciervos no es en realidad tan simbólica en tanto no es unívoca: los ciervos en el libro sirven como encarnaciones metafóricas para los escritores, sí, pero también parecen corresponderse al lenguaje mismo, a su acontecer en el mundo. Son ciervos poetas y escritores, poemas y palabras. Volviendo al primer poema, «Anuncio de ciervos», los versos: «Nuevas formas ebria imagina / de procrear ciervos» indicarían una exploración general sobre la creación de poemas y la conformación del lenguaje y de los escritores, una base que permite que el resto del libro ocurra. Entonces ya no importa la claridad, la duda y la indefinición respiran en los poemas y ya no es necesario preocuparse por nada más. El lenguaje está ahí para afectarnos. Repitiendo las palabras del editor de la edición española: «Sucede que la mejor poesía es, en cierto modo, inaccesible». Es posible que la poeta haya tenido preocupaciones concretas, pero eso no quiere decir que el libro pueda ser reducido a un discurso único y claro. Resulta inevitable leer este cierre de Emma Villazón: «Ahora sé que si viniera alguien a preguntarme qué dice el poema / no haría más que oírte clara y oscuramente: / ¡¿El poema?! Dice que es el poema y que HABLA / y PASA!», sin pensar en Tarkovski:

Todo el mundo me pregunta qué significan las cosas en mis películas. ¡Eso es terrible! Un artista no tiene que responder por sus significados. No pienso tan profundamente sobre mi trabajo; no sé qué pueden representar mis símbolos. Lo que me importa es que despierten sentimientos, cualquier sentimiento que te guste, basado en lo que sea tu respuesta interior. Si buscas un significado, te perderás todo lo que sucede.

Quisiera aventurarme y decir que el libro funciona como una especie de arte poética, una declaración de principios que habla de esa obra que se ofrecía como un campo abierto y colmado de posibilidad y que, por desgracia, quedó truncada por la partida prematura de su autora. Un libro que funciona a contrapelo, que pide —sin exigir— una lectura detenida y que rehúye de la ya excesiva aparición de libros que se limitan a reiterar discursos de la realidad y que se olvidan de la literatura, apostando simplemente por ser digeribles y tener algún impacto extraliterario —para satisfacción del ego de los escritores, para satisfacción del ego de los lectores—. La reedición de Lumbre de ciervos muestra esa otra manera de aproximarse al arte desde los sentidos, una expresión que no requiere de la racionalización excesiva y moralmente ajustada de las producciones que gozan de popularidad en la actualidad. «Recuerda, recuerda siempre / tuvimos la piel de lo animal», nos dice Emma, para que nos permitamos lo irracional, lo que no requiere explicación ni puede ser reducido, hacernos, en definitiva, decir junto a ella, ya aliviados: «por fin, las cosas / no se ven claras».