Identidad y heterogeneidad: ¿un problema académico?

Para quienes hemos estado a cargo de escribir estas reflexiones, ha resultado particularmente complejo esclarecer si el problema del que buscamos dar cuenta es una preocupación orientada por modas académicas, o bien constituye una suerte de demanda social de la cual los estudios literarios pueden ser un aporte: ¿En qué medida un libro o un conjunto de textos podría ser un aporte a quienes demandan un reconocimiento de su identidad?, ¿por qué nos interesa volver sobre un tema bullado que ha dado paso incluso a la fundación de sub-disciplinas, a la vez que, como problemática social, parece tan difícil de resolver? Basta con que echemos un vistazo por los medios de comunicación y las redes sociales para darnos cuenta de que, en diversas latitudes del mundo, la exclusión social de las mujeres, los indígenas, los inmigrantes, las minorías sexuales y, en general, toda aquella población que no calza con el orden promovido por la tradición occidental dominante, se ve constantemente tensionada por diversos conflictos con varias décadas (e incluso siglos) de existencia. Por otra parte, el alto nivel de visibilidad con el que estas problemáticas han emergido es contrastable con las fuertes resistencias con las que el Estado, los gobiernos y los sectores más reaccionarios de las distintas sociedades han hecho frente a los movimientos que han tomado estas banderas de lucha. A ello se debe agregar la enorme indiferencia con la que estos actores deben lidiar incluso entre quienes se ven directamente afectados por estas formas de exclusión y opresión social. Además, la diversidad en el interior de los grupos que pujan por este reconocimiento se ha encontrado con una cantidad importante de visiones diferentes sobre cómo concretar sus demandas en un proyecto abarcador e integrativo, lo que en muchos casos ha mermado considerablemente su capacidad de incidencia política. En otros casos, se han visto muchas veces cooptados por agentes de gobierno o grupos de poder que sólo resuelven parcialmente estas reivindicaciones, integrando a algunos de sus protagonistas para crear la impresión de que el problema está en vistas a solucionarse, mientras las causas estructurales que los generan se ven derechamente ignoradas. Pareciera, entonces, que la literatura y los estudios en torno a ella difícilmente pueden hacerse cargo de los grandes desafíos que urgen a la coyuntura política, por el contrario, muchas veces ocurre que los discursos contrahegemónicos [1] encuentran un lugar de inofensiva comodidad en las aulas universitarias. Para responder a este problema, se hace importante, paradójicamente, examinar algunas definiciones que han emanado los estudios literarios para abordar esta relación.

El problema de la identidad y la heterogeneidad

A pesar de que, hoy por hoy, es relativamente claro que la literatura difícilmente puede salir de su propio lenguaje y, por tanto, difícilmente da cuenta con exactitud de los problemas sociales de los que se puede hacer cargo, parece ser también evidente que siempre recoge algún elemento de identificación con su entorno, aunque fuese por una intención rupturista. Tomemos, entonces, la definición de identidad propuesta en el Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, una referencia obligada para quienes se dedican a estos temas. Dicen los editores de este glosario: “La palabra ‘identidad’ se deriva del vocablo latino identitas, cuya raíz es el término ídem, el cual significa «lo mismo». En su acepción más básica, la identidad incluye asociaciones, por una parte, con los rasgos que caracterizan a los miembros de una colectividad frente a los otros que no pertenecen a la misma y, por otra, a la conciencia que un individuo tiene de ser él mismo y, entonces, distinto a los demás. Entre lo mismo y lo otro se abre, así, el territorio material y simbólico de la identidad. Más un reclamo relacional que un hecho dado en sí, la identidad como categoría invita al análisis de la producción de subjetividades tanto colectivas como individuales que emergen, o pueden ser percibidas, en los ámbitos de las prácticas cotidianas de lo social y la experiencia material de los cuerpos”.

Como vemos, el concepto se mueve en una curiosa contradicción en la que, por un lado, remarca la particularidad de un individuo y, por el otro, le da un sentido de pertenencia a un colectivo que le sirve como referencia. Si vemos cómo esto se aterriza en la literatura, lo primero que debemos comprender es que entre un texto y su realidad de referencia siempre existe la mediación de una ficción, representación o constructo verbal que le otorga completa autonomía respecto a los fenómenos sobre los que se basa, pero, al mismo tiempo, la mención a ese contexto siempre se encuentra presente, incluso por efecto de su negación. En ese sentido, la literatura establece una suerte de batalla con la realidad que permite situarla dentro de un marco de sentido, pero, en tanto constructo, el resultado es siempre inacabado y movible dependiendo del tiempo y del receptor de los distintos textos. Por otra parte, es necesario recalcar que las identidades también son parte de la realidad social y, como tal, es una imposición social proveniente de estructuras sociales y mecanismos de poder con un fuerte sentido ideológico. La pertenencia remite a una tradición, a un tipo de consumo en concreto, a formas de hablar y vestir, las cuales se configuran desde una visión muchas veces proveniente de los sectores dominantes de la sociedad y, a la vez, en tensión con la particularidad que los sujetos buscan exaltar. Siguiendo este razonamiento, nos encontramos con que el sentimiento de pertenencia a una comunidad está fuertemente ligado a un grupo dominante que lo requiere para legitimar su posición, como también permite que emerjan confluencias de sentido opuesto a él. Así, la identidad siempre realiza un proceso de exclusión de aquello que no está acorde a sus fundamentos, imponiendo además un lenguaje y una percepción interpretativa para aquello que está fuera de sus márgenes: un ejemplo muy claro es cuando a todas las personas del lejano oriente se les denomina chinos independientemente de su lugar de origen y, además, se tiende a encontrarlos a todos iguales, cuando, evidentemente, no es así. A esta forma de observar lo ajeno a la identidad dominante, especialmente si se aplica a los discursos nacionales, fue lo que el crítico peruano Antonio Cornejo Polar denominó como discurso heterogéneo, con el fin de encontrar las razones por la cual la búsqueda de una identidad dio paso a la reivindicación de la diversidad y la complejidad cultural de América Latina. En esa línea, la primera problemática está marcada por el hecho de que las identidades siempre están asociadas a “la construcción de imágenes de espacios sólidos y coherentes, capaces de enhebrar vastas redes sociales de pertenencia y legitimidad”. Debido a esta supuesta solidez, resulta inevitable que esta perspectiva sobre la identidad choque abruptamente con la puesta en práctica de su examen y búsqueda, puesto que mientras más avanzamos, más advertimos las “disparidades e inclusive las contradicciones de las imágenes y de las realidades-aluvionales y desgalgadas que identificamos como América Latina”.

La intención de Cornejo Polar de separar las diversas vertientes de la identidad latinoamericana es para evitar caer en categorías globalizadoras, que propenden siempre a la generalización y a la omisión de las diferencias y particularidades, lo que no invalida “el estudio de la red de relaciones que se teje entre esa diversidad a ratos agobiante”, sino que, específicamente, el concepto de heterogeneidad busca dar cuenta de “los procesos de producción de literaturas en las que se cruzan dos o más universos socio-culturales”. Antes que resaltar las diferencias entre las literaturas internacionales y las producidas en América Latina, las discontinuidades que se manifiestan en las producciones literarias en el interior del continente o de los diferentes países que lo conforman, se busca indagar en las zonas de entrecruzamiento e hibridez cultural. La intersección de estos universos culturales, por otra parte, no es simple e ingenua, sino profundamente compleja, conflictiva y tensa. La heterogeneidad, para Cornejo Polar, es una categoría que se infiltra en las diferentes instancias que configuran la producción literaria (emisor, texto-discurso e instancias de recepción de las obras), volviéndolas “dispersas, quebradizas, inestables, contradictorias y heteróclitas dentro de sus propios límites”.

Una aplicación de esta idea en la literatura peruana son los casos en los que esa misma identidad proviene del resultado de una doble pertenencia como el mestizaje o la migración. En un artículo a propósito de la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo de José Miguel Arguedas, Cornejo Polar reflexiona sobre las similitudes y las diferencias entre estas dos condiciones, y destaca una dimensión universal al describir las fronteras internas propias de cada individuo. En primera instancia, es interesante el puente que Cornejo Polar traza entre el lenguaje y el desplazamiento del cuerpo: como el mismo estudioso admite, está en búsqueda de las huellas que en el texto de Arguedas le permitirían hablar de la migración como un “locus (lugar) de enunciación” tal como se ha observado en el caso del mestizaje (Condición migrante e intertextualidad multicultural). De esta forma, Cornejo Polar reescribe la relación en que se da el mestizaje y migración como síntesis y yuxtaposición: “No digo que la lengua del mestizo desproblematice la basculación que está en su origen, pero sí que su política del idioma reitera el gesto sintético que funda a su enunciante y opta por generar esa fusión en el nivel de la lengua “culta”. [Por otro lado] El discurso del migrante normalmente yuxtapone lenguas o sociolectos diversos sin operar ninguna síntesis que no sea la formalizada externamente por aparecer en un solo acto de enunciación. Subrayo en este orden de cosas la dinámica centrífuga del discurso migrante”.

En ambos casos, hay consecuencias innegables: para obtener una buena síntesis, el sujeto mestizo tendrá que modificar el lenguaje asociado a cada origen, alejándolo en parte del contexto cultural al que pertenece; por el contrario, el sujeto migrante tendrá que fragmentarse para mantener el lenguaje (y la cultura) original y de llegada. Y si en el sujeto mestizo los espacios y los tiempos se unen en busca de la fusión perfecta, en el migrante se solapan, se manifiestan en una contemporaneidad: “[…] migrar es algo así como nostalgiar desde un presente que es o debería ser pleno de las muchas instancias y estancias que se dejaron allá y entonces, un allá y un entonces que de pronto se descubre que son el acá de la memoria insomne pero fragmentada y el ahora que tanto corre como se ahonda, verticalmente, en un tiempo espeso que acumula sin sintetizar las experiencias del ayer y de los espacios que se dejaron atrás y que siguen perturbando con rabia o con ternura”.

Sin embargo, es una contemporaneidad que no deja espacio a la fusión, incluso en la dimensión del lenguaje, pues expone una “coexistencia de competencias lingüísticas desigualmente efectivas y como enraizadas en una memoria que está trozada en geografías, historias y experiencias disímiles que se intercomunican, por cierto, pero preservan con rigor su vínculo con el idioma en que se les vivió”.

Política e identidad

Retomando lo que enunciamos al principio, este tipo de abordajes en torno al problema de la identidad tiene un fuerte componente ético y político, vinculado al problema de la convivencia social: las identidades y las pertenencias entran en conflicto entre sí, especialmente con los grupos dominantes que generan las exclusiones. En ese sentido, la pertenencia a un determinado espacio-tiempo afecta no solo las dimensiones geográfica o lingüística, sino también las culturales y éticas. En sus Diez principios para el humanismo del siglo XXI, Julia Kristeva presenta una propuesta para un humanismo secularizado que es “heredero a menudo inconsciente de este humanismo cristiano, entendido como un ir más allá de lo humano gracias al acoplamiento del deseo y la razón en el lenguaje, si se trata de un lenguaje de amor”. De los diez puntos delineados, el séptimo nos muestra una visión que se hace cargo de los problemas derivados de la heterogeneidad: “La historia no es pasado: la Biblia, los Evangelios, el Corán, el Rigveda y el Tao nos habitan en el presente. Es utópico crear nuevos mitos colectivos y no basta tampoco con interpretar los antiguos. Tenemos que reescribirlos, repensarlos y revivirlos en los lenguajes de la modernidad”.

En ese sentido, lo que plantea Kristeva es repensar cómo estos mitos permitieron generar una idea de dignidad humana básica que tenga presente los principios de justicia, libertad y sana convivencia entre las personas, los que permitan alejarnos de los regímenes de violencia que, de una u otra manera, han regido a nuestra sociedad hasta ahora. Sin embargo, la integración o co-presencia de la religión y la secularización no ocurre de manera paulatina o blanda, dado que “el humanismo no se desarrolla sino por rupturas que son innovaciones”, es decir, contempla que las distintas formas de ver el mundo son reflejos del mismo deseo de poder aprehender el mundo, creerlo y conocerlo, razón por la cual se dificulta todo proceso de integración. En ese sentido, el humanismo propuesto por Kristeva es un pensamiento, un movimiento y una intención que abarca el lugar del ser humano en el mundo, la sexualidad y los géneros, la investigación científica, la espiritualidad, el lenguaje, las artes, en resumidas cuentas, “el infinito de las capacidades de representación” de los seres humanos.

En las observaciones tanto de Cornejo Polar como de Kristeva, la constitución de la identidad parece ir de la mano con la heterogeneidad, ya que hay un intento constante del sujeto de yuxtaponer, fusionar y reelaborar las fuentes variadas de las que surge su identidad. La heterogeneidad parece alimentarse de todos los orígenes socioculturales, geográficos e históricos alcanzables por el sujeto y se mantiene en el espacio-tiempo como estructura fragmentada u homogénea, pero siempre constitutiva de la identidad. De este modo, cabría preguntarse si tiene sentido hablar de una identidad única, sobre todo en los casos en los que no se manifiesta algún proceso de fusión. O si, más bien, deberíamos abandonar la categoría para dejar entrar una fluidez que nos permita mirar las fronteras internas como líneas constituidas, situadas, nunca absolutas y en continuo devenir.

Para entender mejor esta inestabilidad, es importante comprender que las expectativas bajo las cuales se construye la identidad —lo que Freud denominó el “ideal del yo”— están constituidas por demandas o necesidades contradictorias que están en constante transformación: lo que uno aspira a ser determina lo que uno es, por lo que el cambio en esas aspiraciones cambia también la forma en que un sujeto se relaciona con su pertenencia. Pero, además, como señala el intelectual jamaiquino Stuart Hall: “las ‘unidades’ proclamadas por las identidades se construyen, en realidad, dentro del juego del poder y la exclusión y son el resultado, no de una totalidad natural e inevitable o primordial, sino del proceso naturalizado y sobredeterminado de ‘cierre’”. Esto significa que aquello que la identidad excluye también es parte de su propia constitución y, por lo mismo, está constantemente bajo la amenaza de lo excluido. Desde esta perspectiva, entonces, se puede comprender la identidad como la forma en que las prácticas discursivas se suturan de forma rudimentaria con la subjetividad, pero que, sin esta unión inestable y superflua, no se hace posible la existencia de ninguno de ambos elementos. Por lo mismo, y quizás esta es la tragedia de la identidad, es que las ideas que la constituyen operan ideológicamente desde los niveles más rudimentarios de nuestra psiquis, nuestras apreciaciones más básicas e inconscientes, nuestra manera de percibir y pensar los hechos cotidianos de la vida social. Esta forma de existir de la identidad es la que nos ha permitido experimentar, como si fueran parte de una norma rígida y natural, aspectos vinculados a las diferencias de género o la implantación de fantasías que permiten la reproducción de diversos imaginarios, la mayoría transmitidos por artefactos culturales como la televisión, la publicidad o los distintos sesgos que se nos inculcan a lo largo de la formación escolar y universitaria.

Literatura e identidad

Cabe preguntarse entonces por el lugar que ocupa la literatura en el debate actual sobre la identidad. A nuestro juicio, pocas preguntas resultan tan simples en apariencia, pero tan complejas al momento de ser abordadas. Parece simple, porque la relación entre literatura e identidad a veces tiende a considerarse sin mayores cuestionamientos como una condición sine qua non. La literatura, en este sentido, es una experiencia estética que mediante mecanismos de recepción colectiva genera vínculos sociales significativos. Prueba de ello es la forma en que ciertas obras y autores son proclamados a viva voz como el registro de un patrimonio ineludible y necesario de salvaguardar. Es una relación compleja cuando entendemos que la pregunta pasa necesariamente por un cuestionamiento en torno a la relación entre literatura y realidad. Si la adecuación a los hechos, a nuestra historia o a nuestras experiencias cotidianas no es necesariamente un imperativo de los textos literarios, ¿en qué sentido pueden estos contribuir significativamente a nuestra reflexión sobre lo identitario?

Frente a la enmarañada controversia de este tema, cuyos postulados han deambulado desde las visiones especulares a los modelos decididamente esteticistas, y que cada cierto tiempo adquieren relevancia en los debates académicos, Grínor Rojo nos recuerda que, aun cuando la literatura crea un mundo que le es propio y que no necesariamente ha de corresponderse con el universo de nuestras experiencias vitales, el lenguaje literario también “nos remite, indirecta, metafóricamente, al mundo real”. La mejor literatura, señala el crítico, es aquella que ofrece un mundo que le es propio, “rico y poderoso en sí mismo, pero que al mismo tiempo es capaz de proporcionarnos una interpretación de nuestra realidad empírica y constituirse, a la vez, como una forma de conocimiento, más compleja y también diferenciable de otros discursos como el científico o el filosófico.

Esta postura, por lo demás, hace eco de un modelo representacional alternativo, que comprende los discursos en función de sus procesos de producción, sin restringir la noción de literatura comprometida a una estrecha relación entre la situación de enunciación en la que surge la obra y una obvia —y en ocasiones forzada— tematización de dicha circunstancia. La literatura, en este sentido, no es necesariamente representativa por lo que dice, sino por lo que insinúa o deja de decir, lo que muchas veces se plasma más en el estilo (o la forma) que en el contenido. Desde esta perspectiva, por ejemplo, bien pudo Huidobro pretender en su creacionismo una negación voluntaria de lo real, pero dicha estética termina por boicotearse a sí misma en la práctica, pues en la ruptura radical con el pasado y en el ímpetu por fundar un nuevo mundo a partir de un lenguaje decididamente antimimético [2], hay también un sentir de época, una respuesta no del todo consciente a la crisis europea y mundial que significó la Gran Guerra. O bien, para tomar una temática más actual, nuestros lectores más jóvenes pueden considerar, por ejemplo, cómo la crisis de ansiedad y el miedo colectivo generado por la amenaza constante de conflictos armados o atentados terroristas en el mundo desarrollado coinciden con el resurgimiento de las grandes épicas plasmadas en las sagas de superhéroes, las óperas galácticas o las fantasías medievales, pudiendo ser un gesto menos evasivo de lo que en una primera instancia aparentan.

Ahora bien, siguiendo la tesis sociológica de Ángel Rama, Grínor Rojo enfatiza que “hacemos lo que hacemos y como lo hacemos porque no podemos evitarlo, y ese no poder evitarlo supone nuestra dependencia necesaria con respecto a un cierto repertorio de posibilidades de actuar”. Refiriéndose a Rubén Darío y otros modernistas, el crítico establece que estos, a fin de cuentas, “fueron auténticos, fueron identitarios, fueron comprometidos pese a todas las campañas que emprendieron para ahuyentar a la historia inmediata de sus textos, lo que en el plano del contenido lograron no en escasa medida, y a lo peor a causa de tales campañas”. Con todo, a nuestro parecer, aflora en esta reflexión el riesgo de un determinismo que lapidariamente termine por condicionar al extremo nuestras posibilidades de hacer o crear literatura. En este sentido, puede que la salida a esta inquietud pase por entender, como lo hicieron Cornejo Polar y otros críticos latinoamericanos, que la identidad no es una categoría monolítica, fuerte e inmodificable, sino una construcción social y discursiva susceptible de ser transformada. La literatura, en tanto construcción discursiva que opera sobre lo real, termina por evidenciar que el mundo es “una encrucijada entre lo que es y el modo según el cual el sujeto lo construye”. Stuart Hall, por su parte, nos recuerda el carácter siempre inestable y en constante transformación de la identidad y que su pretendido carácter unitario se construye más bien dentro del juego del poder y la exclusión.

De lo anterior se desprende el carácter político ineludible de la práctica literaria. Si bien es cierto que no es deber de la literatura dar solución a una problemática, no es menos cierto que aquella tiene (y quizás con una probabilidad de éxito mayor que en otras prácticas discursivas) la posibilidad de desarticular progresivamente las concepciones identitarias de género, étnicas o religiosas que la ideología naturaliza y hace pasar como sentido común. El posicionamiento cada vez más decisivo de la literatura feminista, su puesta en primer plano de la tragedia íntima de las heroínas, la reivindicación de mujeres en la historia y la forma en que estos mecanismos han contribuido a problematizar y desafiar su condición de sujeto subordinado son, a nuestro juicio, ejemplos decidores de lo que planteamos. Claro está, y que no quepa duda, que la literatura ha estado y estará en el futuro al servicio de una ideología determinada, los libros, a su vez, no pueden escapar de su condición mercancía, pero si bien es capaz de fomentar patrones identitarios e ideológicos, también está en su naturaleza la posibilidad de desarticularlos, presentar otro orden de cosas y evidenciar su condición inestable y siempre en tensión con lo que niegan o rechazan.

___

[*] El presente texto fue escrito por Silvia Carradori, Carla Carrasco, Rosana Ricárdez, Juan José Rivas, Manuel Vallejos y Alejandro Véliz. Corresponde al prólogo del libro “Somos: Identidad y Heterogeneidad en la literatura”, que compila poesía y cuento de los estudiantes de postgrado en literatura de la Universidad de Chile. El escrito fue financiado en el marco del proyecto del proyecto “Aproximaciones críticas y literarias al problema de la identidad y la heterogeneidad. Desde la academia a las nuevas generaciones”, financiado por el Departamento de Postgrado y Postítulo de la Universidad de Chile. Respecto del libro, el texto que acá presentamos sufre ligeras modificaciones para que no tenga las referencias al resto del libro, buscando darle una mayor autonomía como texto.

[1] Una posible definición de hegemonía es la que da uno de sus principales desarrolladores, el intelectual marxista italiano Antonio Gramsci, citado en el Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos: “Gramsci arriba a una comprensión de la hegemonía como una forma de dominación en la cual la coerción y la violencia no desaparecen, pero sí coexisten con formas de aceptación del poder y la dominación más o menos voluntarias o consensuales por parte de los sujetos subalternos. ‘Para poder ejercer el liderazgo político o hegemonía —escribió Gramsci— uno no debe contar solamente con el poder y la fuerza material del gobierno’ […] sino también con la aceptación más o menos voluntaria de los sujetos dominados, aceptación que aparece crucialmente mediada por las formas culturales de interacción entre dominados y dominadores. (…) Gramsci sugiere que la hegemonía implica que los valores y visión del mundo de las clases dominantes se convierten en una especie de “sentido común” compartido por los grupos dominados, en virtud del cual terminan aceptando —aunque no necesariamente justificando— el ejercicio del poder por parte de los grupos dominantes. Dicho sentido común es diseminado y adquirido a través de un proceso complejo en el que la educación, la religión y la cultura juegan un papel crucial». De esta forma, la contrahegemonía vendrían a ser los mecanismos con que los sujetos dominados (subalternos) reivindican su cultura e intelectualidad para convertirla en una nueva cultura que ponga en entredicho la hegemonía, facilitando la iniciativa política organizada de estos grupos para que subviertan el orden de la clase que detenta el poder. De todas maneras, se debe tener claro que la discusión en torno a este concepto es más grande de lo que este espacio permite, por lo que su uso debe considerarse como ad-hoc a las reflexiones también someras de este escrito.

[2] Entendemos el concepto antimimético en el sentido de una literatura que no persigue necesariamente ser una adecuación a lo real. La idea de mímesis, en este sentido, recupera el sentido aristotélico de imitación. Tal como lo recuerda Auerbach, la mímesis hace alusión a la “interpretación de lo real por la representación literaria”.

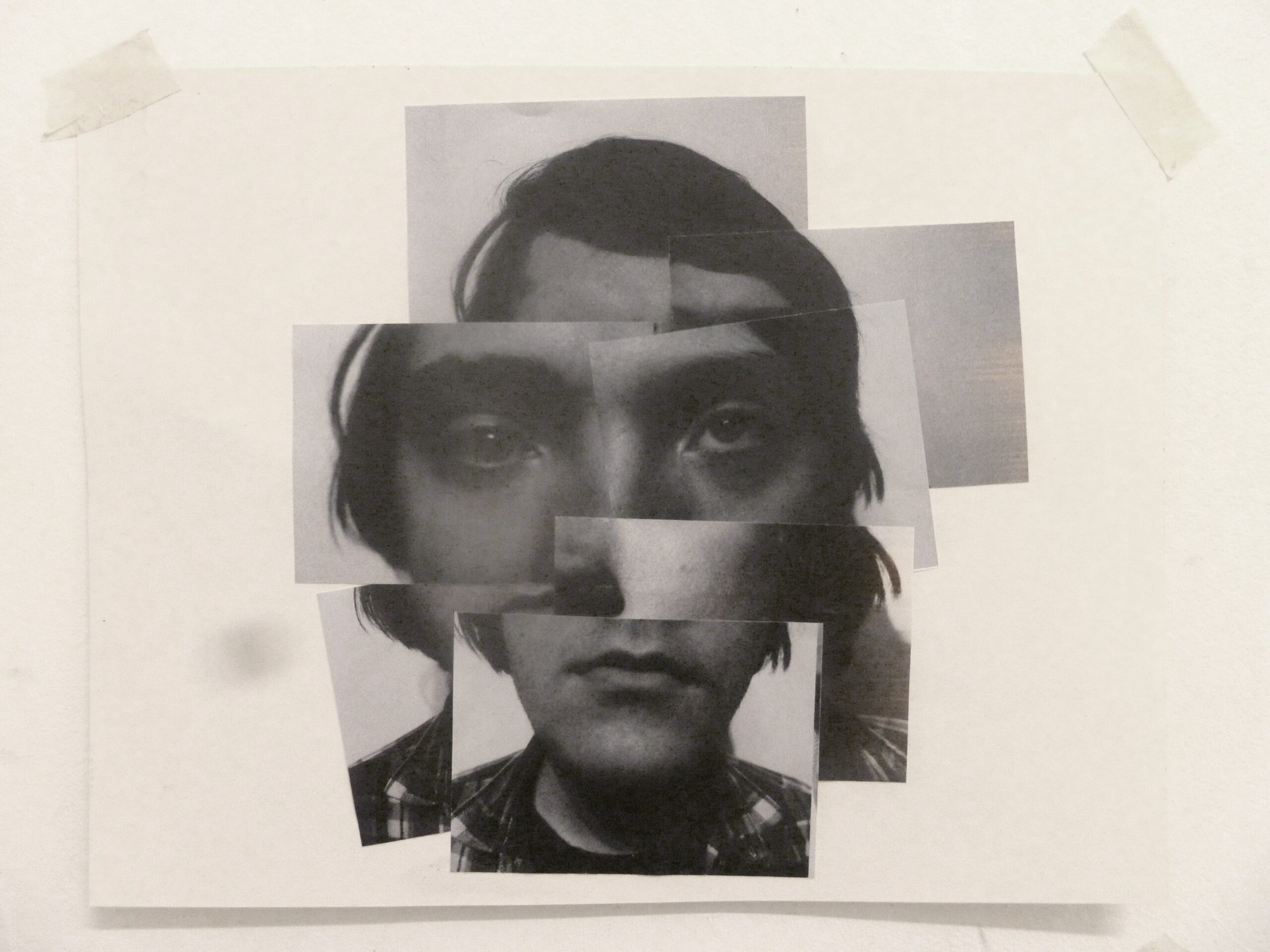

[Portada] Fotografía de Victoria Rick, de la serie «Identity and Place».