Palabras imaginarias a Gonzalo Rojas

Querido poeta Gonzalo Rojas:

No he tenido el privilegio de conocerlo personalmente. Lo escuché sí, en una lectura que usted ofreció en el campus oriente de la universidad católica hace veinte años atrás. Recuerdo ―como si hubiera ocurrido mañana― la inmediata percepción de que usted hablaba como escribía, y escribía como hablaba. Es más, me asaltó la impresión de que en usted se lograba el anudamiento indisoluble entre vida y obra o, dicho de otro modo, que su persona encarnaba en su poesía y viceversa, señal que delata inequívocamente a un poeta de verdad. Tal vez el poeta sea aquel que es capaz de hacer de su vida su obra; todos sus gestos, sus inflexiones vocales, sus actitudes físicas, son expresión cabal de su lenguaje. Como que el verdadero poeta es aquel que se parece a su poesía. O más aún: el verdadero poeta es su poesía, logro mayor, que yo veo en muy pocos autores, incluyéndolo, naturalmente, a usted mismo, entre otros de cuyo nombre no viene al caso acordarse.

Y aunque no pudimos conocernos en persona, ―y pese a que sí nos hayamos encontrado como lector y autor, en la invisibilidad― algo de mí pudo ver usted, sin saberlo, en su amigo, mi abuelo, el poeta Alberto Rubio.

Fue mi abuelo quien, indirectamente, me presentó su poesía, sin quererlo. Materia de testamento es el primer libro suyo que leí; lo heredé de mi abuelo, cuando tenía yo unos quince años o tal vez más. El libro llevaba una dedicatoria que llamó profundamente mi atención: “Al poeta Alberto Rubio, hermano mío, De alumbrado a alumbrado”. Ambos reunidos por ese sustantivo escandaloso, que delata un secreto y luminoso parentesco entre ambos: alumbrado. El año de la dedicatoria ―1987― se acerca bastante al tiempo en que mi abuelo se entregara a un silencio progresivo ―cada vez más rotundo― hasta su mudez final, y tal vez definitiva, el año 2002.

Oh voz, única voz: todo el hueco del mar,

todo el hueco del mar no bastaría,

todo el hueco del cielo,

toda la cavidad de la hermosura

no bastaría para contenerte,

y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera

oh majestad, tú nunca,

tú nunca cesarías de estar en todas partes,

porque te sobra el tiempo y el ser, única voz,

porque estás y no estás, y casi eres mi Dios,

y casi eres mi padre cuando estoy más oscuro.

Usted y mi abuelo tenían el oído apegado al zumbido hosco y áspero de Gabriela Mistral, ese ritmo que la propia poeta atribuye a la influencia de los cerros ceñudos entre los que nació. Yo creo que usted es el mayor mistraliano de nuestra poesía chilena, si es que se puede serlo después de la Mistral, con su aspereza de lengua, su tosquedad rítmica, su oralidad suelta de tierra. ¡Qué alegría vergonzosa para usted haber recibido esas palabras de la Mistral, a propósito de su primer libro La miseria del hombre, del año 1948! “Caro Gonzalo Rojas: hace sólo una semana que tengo su libro. Me ha tomado mucho, me ha removido y, a cada paso, admirado, y a trechos, me deja algo parecido al deslumbramiento de lo muy original. De lo realmente inédito. Deme algún tiempo para masticar esta materia preciosa. Usted sabe, Rojas, que no sirvo para hacer crítica. Hago solamente, de tarde en tarde, algunas alabanzas que poco sirven para la publicidad de tipo técnico, que es la mejor publicidad. Lo que sé, a veces, es recibir el relámpago violento de la creación efectiva, de lo genuino, y eso lo he experimentado con su precioso libro”.

Hasta aquí las palabras de la Mistral, con las que no cabe polemizar. En efecto, su Miseria del hombre es un libro mayor, que, por lo mismo, tal vez no ha recibido la atención crítica que merece. En él logra usted trabajar con maestría sobre los materiales aportados por Quevedo en sus textos morales y satíricos, asimilando y, al mismo tiempo, torciendo, la tradición de la poesía española, desde la incomodidad rabiosa de un hablante, al parecer, resentido con la propia lengua, tal vez por el trauma de la violenta imposición histórica que desplazó el uso de nuestras lenguas nativas, o quizás por las puras, por el puro regocijo del rencor. Utilizo deliberadamente la palabra regocijo, pues, creo que el regocijo o el gozo están en la base de casi todo lo que usted ―a lo largo de su pródiga vida― escribió. Regocijo del amor, regocijo de la muerte. La palabra gozosa, que se solaza en su materialidad vital. Palabra que intenta reproducir el júbilo carnal, el ritmo de los cuerpos que se encuentran y se enlazan, en un solo movimiento de hambre y gozo y, como contrapartida, la celebración de la muerte como el punto de mayor intensidad con el que el amor podría, tal vez, manifestarse en la vida. Contra la muerte, sí, contra la muerte.

La miseria del hombre es un poemario escrito con sangre y rabia. Sus sátiras al dinero (poderoso caballero), a la vanidad, la iglesia y la academia, tienen plena vigencia en estos pobres tiempos del mercadeo libre y mezquino de la prosperidad. Moscardón insidioso era usted, moscón zumbón de la vigilia lúcida. Alguien ha dicho que los poetas son la conciencia crítica de su pueblo. Usted no es la excepción que confirme la regla.

La miseria del hombre es un libro inaugural, que constituye el caldo de cultivo de varios de los poemas, reescritos y corregidos, de su segundo y fundamental libro Contra la muerte. Ya es habitual para nosotros, sus lectores, encontrar en sus libros poemas ya publicados en libros anteriores, desplazados de su lugar, una y otra vez, compulsivamente, como si en ese desplazamiento, incorporados a nuevos contextos, fueran adquiriendo nuevas significaciones y sentidos.

Usted sabía y sabe que un poema es siempre discutible y perfectible. Nadie lee dos veces el mismo poema, no sólo porque el lector cambia constantemente, sino, sobre todo, porque para el poeta su texto no es sino la suma de sus incertidumbres, y dichas incertidumbres devienen en un proceso de reescritura sin tregua, tan sólo interrumpida por la muerte. Es útil, en ese sentido, comparar las primeras versiones de un poema con el texto presuntamente definitivo. Es el caso de César Vallejo, tal vez el autor más cercano a usted, quien solía partir, por ejemplo, de un perfecto soneto, para derivar en un poema sin métrica ni rima y prácticamente irreconocible en relación al poema original. Escribir es reescribir. Vivir es revivir, y morir, es remorir hasta las últimas raíces. El prefijo «re» implica un retorno, un volver. Pero también, en el lenguaje cotidiano, un hacer algo con especial ahínco. En ese sentido reescribir es escribir con rabia, con énfasis, con radicalidad. Revivir es un vivir con ganas, con re−ganas, con re−gozo. Con relámpago, esa palabra tan cara a su persona, don Gonzalo, y que para mí re−sume la vitalidad luminosa de su poesía. El relámpago deslumbra, relumbra y alumbra en su doble sentido: iluminando y dando a luz, como las parturientas tendidas sobre el campo.

Probablemente sea usted el mejor traductor de la poesía de César Vallejo, al castellano. Nadie más pudo traducir con tanta fidelidad y, a la vez, con tanto irrespeto, su extrañísimo Trilce al español sin Chile del chileno. Y conste que la traducción no es una traición, sino un acto de fidelidad a lo que el autor quiso, pero no pudo decir en la lengua heredada por la madre, aunque Huidobro declare que hay que escribir en una lengua que no sea la materna. Quién sabe.

El hábito de utilizar inusualmente las categorías verbales: usando un sustantivo como verbo, por ejemplo, o un adjetivo como sustantivo, y el uso de una oralidad suelta, prosaica a veces, que le otorga a su mejor poesía un tono conversacional, delata su filiación gozosa con el cholo de Santiago de Chuco. Pero lo más vallejiano que veo en su poesía es esa ternura humilde que desdramatiza el dolor, pienso, sobre todo en su poema “Carbón”. Vallejiana también es la afición suya, don Gonzalo, por las impertinencias sintácticas o el uso de neologismos felices y tristes que surgen espontáneamente de la necesidad de buscar denominaciones más justas a experiencias, emociones o cosas para los que no existen términos cabales en el diccionario de la Real Academia Española, que en paz descanse: nogala, oleajemente, personaja, orejear, naricear, y tantas otras palabras recientes, edénicas. Mi abuelo, por su parte, también incurriría en tales audacias, sobre todo en su primer libro titulado ejemplarmente La greda vasija, algo así como una greda que se vuelve vasija, por pura voluntad de forma, ese deseo incontenible que sienten los poetas de crearse un ritmo y una música, a su imagen y semejanza, un ritmo que los contenga y los desborde, a raudales.

Su particular forma de cortar los versos, recuerda los cortes aparentemente caprichosos del gran poeta peruano. Le confieso que en un comienzo me costó mucho entender el sentido de esos cortes, hechos como a la mala, dejando palabras huérfanas ―a veces artículos solos, preposiciones viudas― al final de la línea. Me costó tiempo comprender que esos cortes tenían como función construir un ritmo que se correspondiera con el sentido de las palabras sobre las que se apoyaba; ese ritmo quebrado tan suyo y tan vallejiano a la vez, difícil de asimilar en un primer momento por un oído indócil a otra música que no sea la de los nocturnos de Chopin, el dulce violineo del otoño o lo que fuere, pero que finalmente logra imponer su disciplina gozosa y dolorosa. Música tartamuda, de trabazón en balbuceo, como de niño reciente en su aprendizaje de lengua, maravillado por el juego de ir nombrando las cosas primeramente, con torpeza, como si al nombrarlas, por gracia, las creara. Se balbucea no cuando no hay nada que decir, sino cuando lo que se quiere decir no encuentra las palabras necesarias y justas para decirlo. Toda gran poesía se debate entre lo inefable y el pobre lenguaje rudimentario del que disponemos para incomunicarnos. Y de esa tensión surge el relámpago, relincho de la luz, relumbre, rayo. El balbuceo suyo, logrado a través de aliteraciones oclusivas, cortes abruptos de versos, el enrevesamiento de la sintaxis, entre otros recursos, se muestra como un método para dar cuenta de lo que no se puede decir, al menos en el lenguaje convencional. Usted, como San Juan de la Cruz, busca inventarse un lenguaje de metáforas y símiles que logren acercarse a la experiencia inefable del amor o de la muerte, dos de sus temas más recurrentes, pero en vano, como toda tentativa poética, cuyo fin sea llegar a representar, con palabras, una realidad extratextual o bien intervenirla para cambiar la vida. Tal como quería Rimbaud, con el objeto de transformarse en vidente, a través del desarreglo de todos los sentidos.

Cuando leo su poesía y la rumio, como se rumia la poesía cuando nace de la sangre, me olvido de que hay un más allá del poema; constato sólo el más acá del mismo, me regocijo en la materialidad gozosa de los brutos, que leen cuando quieren, cuando pueden. El poema es un cuerpo que celebra su existencia a través del ritmo. Insisto en esa palabra, ritmo, pues me parece que usted logró crear un ritmo propio, claramente identificable, entre los otros ritmos de la poesía en español. Y cuando hablo de ritmo, don Gonzalo, hablo también de un sentido, es decir de una dirección. Así, el ritmo quebrado e interrupto de sus poemas está ahí, ―creo yo― para señalar la imposibilidad de dar cuenta de experiencias para las cuales el lenguaje convencional no posee palabras: la pasión amorosa con el disfraz de la muerte. Este ritmo es el que no puede nombrarse, y su fractura, es justamente la expresión fónica de dicha imposibilidad. Usted parece haber encarnado en su vida cabalmente el mandato de Rubén Darío: Ama tu ritmo y ritma tus acciones.

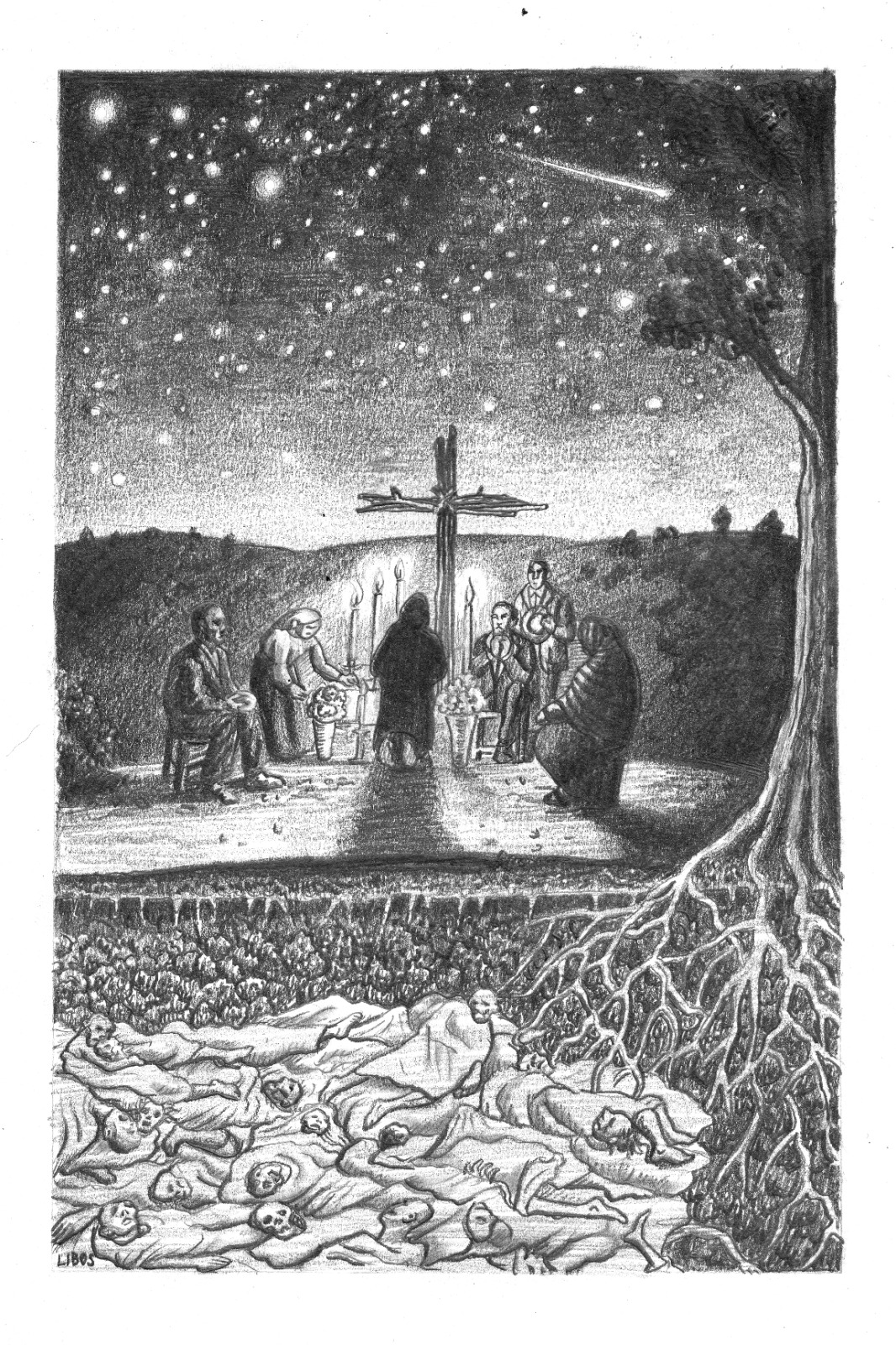

Tal vez, cuando mueren los poetas, si es que mueren, lo que dejan en la tierra es un ritmo, un ritmo que contiene su voz, que no enmudece nunca. El ritmo es la manifestación vital por excelencia: está en el acto sexual, esa pequeña muerte que dura lo que dura un suspiro de mosca, en los ciclos naturales, en la música, en el movimiento de los astros en el cielo.

La poesía, don Gonzalo, en mi modesta opinión, refuta a la muerte, en tanto el ritmo supone una circularidad, un continuo renovarse desde el silencio hacia el capullo fabuloso del trueno, en un movimiento tal vez eterno o casi eterno, donde la voz o el ritmo del poeta queda gozosa y fatalmente atrapado en un coro de voces que hablan entre sí. Octavio Paz acuñó un término que me parece muy apropiado para definir su poesía: palabra erotizada. Una palabra que renuncia a la funcionalidad reproductiva ―la comunicación― para entregarse al goce del cuerpo. En su ensayo “Sonido y sentido”, del libro La belleza de pensar, el poeta Eduardo Anguita expone una teoría muy interesante acerca de la especificidad del discurso poético, planteando que el axioma de la arbitrariedad del signo dejaría de funcionar, al menos con la nitidez con que lo hace en el discurso no poético. Según Anguita, el poeta imita las cosas mediante las palabras, y en consecuencia, la palabra tendría, en el poema, una relación motivada, no arbitraria, con la cosa nombrada. Siempre me ha parecido, don Gonzalo, que su poesía cumple en sus mejores poemas dicha condición definida intuitivamente por Anguita, también compartida por la poesía de mi abuelo, aunque a partir de técnicas distintas a las suyas. No sé si alguien habrá reparado en estas filiaciones, pero a mí al menos, don Gonzalo, me parecen evidentes. Ambos escribieron no para ser leídos, sino para ser oídos, con laúd o con ataúd; escuchados por la oreja libérrima del bruto o, mejor aún, olidos por la nariz del gozo, como San Juan olía a su paloma, escandalosamente. ¡Y, además, ese impulso panteísta que se palpa y se huele en tantos poemas suyos, donde se exalta la materia ―la tierra, el cuerpo― como formas de religiosidad! Me refiero al sentido etimológico de religión: re−ligar, re−unir las partes de una totalidad gozosa y amorosa, re−volcarse en las cosas, hasta hacerse parte de ellas, fatalmente, fetalmente.

Esta religiosidad de la materia ―a contrapelo de la espiritualidad metafísica, la especulación y el filosofeo de los malos poetas― se verifica en la forma misma de sus poemas, donde nunca el verso está al servicio de la idea, sino más bien la idea al servicio del verso. Las aliteraciones, paronomasias, encabalgamientos y otros recursos prosódicos no hacen sino exaltar la materialidad del verso, señalando su preeminencia sobre la espiritualidad dudosa del discurso. “Hartazgo de orgasmo son dos pétalos en español de un mismo lirio tronchado/ cuando piel y vértebras, olfato y frenesí tristemente tiritan”, la sensación física del tiritar, a través del viejo recurso de la aliteración, que no es sino una forma de señalar que la palabra es un cuerpo. Ya lo decía Mallarmé, la poesía se escribe con palabras y no con ideas. Y Sartre: las palabras con las que trabaja el poeta son, en primera instancia, cosas y no signos. Es decir, no remiten, en primera instancia, a ninguna realidad externa, más que la suya propia. Las palabras tienen peso, forma, intensidad, textura. Valen no sólo por su significado, sino también por su sonido y la posible relación entre ambos. En el poema, las palabras se aman, y bailan y celebran la posibilidad de hacer más soportable la existencia o en el mejor de los casos cambiar para siempre la vida de un hombre.

Usted y mi abuelo lograron, en esa dirección, dignificar el regocijo de lo palpable, lo audible, lo olfateable, reivindicar la primacía del cuerpo por sobre el espíritu, en un contexto ideológico heredado del catolicismo en que el dogma del alma como principio sagrado ha prevalecido sobre la dignidad del cuerpo y la materia. ¿Me puede usted explicar, por qué dentro de esa ideología, es el espíritu el que goza ―en desmedro del cuerpo, considerado sucio y corrupto― del privilegio de la eternidad? ¿no es el cuerpo nuestra única materia de la que disponemos como una certeza cercana, a lo largo de nuestra vida, nuestro único consuelo de hambre y regocijo? Se lo pregunto sin dobleces, sólo porque tengo de usted una imagen cercana a la sabiduría, ese exceso de ignorancia que lleva al hombre a formularse todas las preguntas posibles e imposibles.

Usted lo dice bien: “Oh cuerpo, cuerpo, quien fuera eternamente cuerpo”. Su poesía resitúa al cuerpo en el lugar de importancia que le corresponde, no sólo porque se hable del cuerpo ―eso sería lo de menos―, sino porque, por sobre todo, su lenguaje mismo enfatiza y señala su propia corporeidad, su materialidad fónica y rítmica, gozosamente. Su mejor poesía, no sólo la erótica, se muestra como una brutal celebración del cuerpo. O de la vida.

Así, mientras mi abuelo se revuelca en la hierba, colmado de comida, entre los vivos velos de un sol amarillo, usted entra con su sangre furiosa, como un sol colorado, hasta las últimas raíces de la amada.

Debe llegar a término esta carta. Ya habrá tiempo para soltar el mirlo extensamente. Por ahora mi intención no ha sido otra que la de compartir estas pobres impresiones sobre su poesía y ese parentesco que tanto me concierne, como nieto de Alberto y entusiasta envidioso de ambos. Llegará el momento de poder conversar con usted, personalmente, de otras cosas menos tediosas. Reciba mis saludos de gratitud y aprecio. Envíele un abrazo mío a mi abuelo, cuando lo vea, si es que lo ve. Dígale, si se anima, que acá se lo echa, como a usted mismo, grandemente de menos. No se moleste en contestar esta carta, poeta, no le perdonaría ese gesto de consideración misericordiosa con un poeta menor que se ha atrevido a importunar su descanso, con esta cháchara más o menos vacía y que no merece, por cierto, una palabra suya, aunque pudiera salvarme del silencio. Nos vemos pronto. Vuelvo en cinco minutos, o tal vez menos.

Un abrazo fraterno, Rafael Rubio.

PD: me permito la insolencia de enviarle, junto con esta carta, un poema mío surgido tras mi lectura de su poema “Victrola Vieja”, una sátira a los académicos, merecida o inmerecida, usted lo dirá:

LOS ACADEMICOS. Homenaje a Gonzalo Rojas.

Graznan rezando los académicos

retorizando sus teorías

con sus posgrados y reposgrados

que valen menos que una sandía.

Vienen rezando marcos teóricos

deconstruyendo la luz del día

los sacerdotes hiperretóricos

que ofician misas para las tías.

Vienen rumiando definiciones

redefiniendo lo indefinible.

Vienen armados hasta los dientes

estos expertos indiscernibles,

dogmatizando animadamente

sobre cuestiones indentitarias

Dale que dale con el rizoma

Y otras cuestiones innecesarias

Dale que dale con el genoma

con la vil lengua tan incesante

con sus congresos de teoría

y sus ponencias espeluznantes.

Yo me he codeado, animadamente

con lo más rancio de la academia

Me sé las trampas de estos expertos

diseminados como epidemia

Enroscan lenguas de hipocresía

trafican dientes y desaciertos.

Rebuznan tesis inteligentes

sobre isotopos e isotopías

Vengan doctores y posdoctores

los charlatanes de la prudencia

báilense un baile sin resquemores

bailen la cumbia de la existencia.

Vengan rumiando sus contratesis

y sus ponencias en lengua muerta

Vengan rezando su catequesis

su testamento con voz incierta.

Vengan las ratas rumiando ratas

con todo el peso de su indecencia

Roen que roen, a diente y pata

los anaqueles de la paciencia

con la certeza de hallar el centro

donde se inventan artes y ciencias.

Graznan rumiando, por fuera y dentro,

retorizando sus teorías

con sus posgrados y reposgrados

hacen dudosa la luz del día.