Marx el argelino

Era febrero, a 82 años arrancados del siglo XIX, mientras se alzaba el último malón general del Wallmapu y los caciques de todo el territorio desataban los nudos finales del cordón rojo, prron-füü. Al mismo tiempo, a más de 12.000 km de distancia, la pleuresía dejaba sin descanso a Karl Marx. Ya era difícil sostenerse tras la muerte de Jenny von Westphalen, hija renegada de la aristocracia prusiana, cofundadora de la Liga de Los Comunistas y por qué no decirlo, coescritora del Manifiesto Comunista.

Un cáncer al hígado sería el diagnóstico fatal de su compañera de vida. Un amor que comenzó de forma clandestina en el verano de 1836 a los 18 años de edad, y que lo acompañaría durante exilios, angustias económicas y persecuciones políticas por 46 años. Al partir “la mejor parte de su vida” -como era descrita en sus declaraciones postales- Marx entraba en fase terminal: el aspirante a Epicuro enfrentaba por enésima vez la muerte de un cercano, pero en esta ocasión se sentía más en desgracia al ser él quien quedaba vivo. Puñalada tras puñalada, la pleuresía sacudía sus pulmones, aunque a este Otelo le dolía más el estar sin Jenny que su enfermedad. El shakesperiano “moro de Tréveris” debía seguir sin poder corregir las sombras que cubrían a su amada.

Solo quince meses de vida le quedaban al “hijo de la fortuna”, como lo llamaba su madre Henrietta. Los 64 años estaban a dos meses de distancia, y ya había vivido el doble que todas las generaciones anteriores a él. Vivió tanto que incluso 5 de sus 7 hijxs ya habían muerto a esa fecha.

Los médicos bajo discreta sentencia le recomendaron pasar el tiempo que le quedara en un mejor lugar. Argelia, que salía del invierno y entraba en primavera, parecía prometedor. Tras una agónica y fría noche de espera, “Le Saïd” desembarcaba de Marsella; el Virgilio de Dante lo recibía para comenzar su último viaje. El viento sur pegaba al frente con la intensidad de los tiempos de galope y revuelta de su juventud por los campos de Bonn, y el frío en connivencia con el clima le congelaba la médula. Aún así el Odiseo del proletariado llegaría a Argelia, la tierra fundada por Hércules.

El tiempo le había sacado 20 días a febrero, y el Peñón de Argel daba la bienvenida. Al fondo el puerto fraguaba su historia desde tiempos fenicios. Más al fondo, estaba la fulgurosa bahía, mezcla de arquitectura árabe mediterránea y de colonialismo llamado “modernista”.

Ya habían pasado 52 años desde que el imperialismo francés usurpó esas tierras en la posta tomada de los otomanos, que ya las habían arrebatado a la colonización española, que traía consigo ensayada el libreto mesiánico para imponerse en nombre de cruzadas contra guerras santas, contra Jesús o Mahoma, contra el Imperio que los llevara como escarapela o que los enaltecieran como mascarón de proa.

A la “regencia” de Argel, venida a región francesa durante el Siglo XIX, le habían brotado dos mundos muy distintos; por un lado, la ciudad imperial europea puesta como dintel al mediterráneo, conocida como el boulevard de la república y la ciudad histórica construida montaña caliza arriba. Al medio y un poco más al oriente, en estratégica ubicación desde el barrio Mustapha Superior, Marx tomaba sus primeras impresiones de este anfiteatro con salida al mar y con vista a las montañas de La Cabilia.

El “Moro”, como lo llamaban sus cercanos, pisaba por primera vez el Magreb. Era de cierta manera el retorno panafricanista de un moro judío nacido entre los prusianos. Pero Marx, había llegado a África antes de haberlo pisado. Hace un par de años se había obsesionado con entender los procesos de colonización en Asia, América y África. Había estudiado y tomado apuntes de Morgan, Money, Maine, Phear, Lubbock; y para aproximarse a la situación argelina, revisó los trabajos escritos en ruso de Kovalevsky. A esa altura ya conocía sobre la historia del último milenio de Argelia, la importancia de la propiedad comunal, las leyes colonizadoras del imperialismo francés y la redistribución colonial de la propiedad de la tierra. Marx había tomado notas en inglés y había destacado frases en alemán. El árabe y bereber, idiomas de lucha de esas tierras, ahora hacían eco en su cabeza políglota.

El metodólogo deseaba hacer su salida a terreno por la Casbah, con la soltura de los paseos campestres que hacía con familiares y amigos por Hampstead Heat. Esta vez sin familia y sin Londres, su punto de retorno era el hotel pension “Victoria”, residencia de Marx por esos días.

El clima no mejoraba. Frío, lluvia y humedad así no se recordaba en más de una década. Ante el descanso absoluto que le habían prescrito, Marx transitaba del insomnio a la bronquitis, de la pleuresía a la melancolía quijotesca. Como había sido la nota tonal de su vida, no hizo mucho caso a las recomendaciones. Le quedaba poco, eso lo sabía, y a paso benjaminiano hizo reconocimiento de callejuelas, galerías, jardines y mezquitas, acompañado de Albert Fermé, un poco más jóven que Marx, el contacto con el que lo derivaron sus yernos: un ex blanquista, replegado desde hace 12 años en una suerte de autoexilio en la colonia.

De forma confesional, Marx le contaba a Fermé que estaba dispuesto a llegar al Sahara, al menos hasta Biskra, para conocer las propiedades curativas de sus aguas sulfurosas. Marx no se perdía terma alguna, pero su estado de salud y el doctor Charles Stéphann, el mejor de la Casbah, lo privaron de tal travesía profética. No tuvo más que aferrarse religiosamente al retiro impuesto por su cuerpo. Al menos contaba con el patrocinio de opiáceos, opioides y coñac.

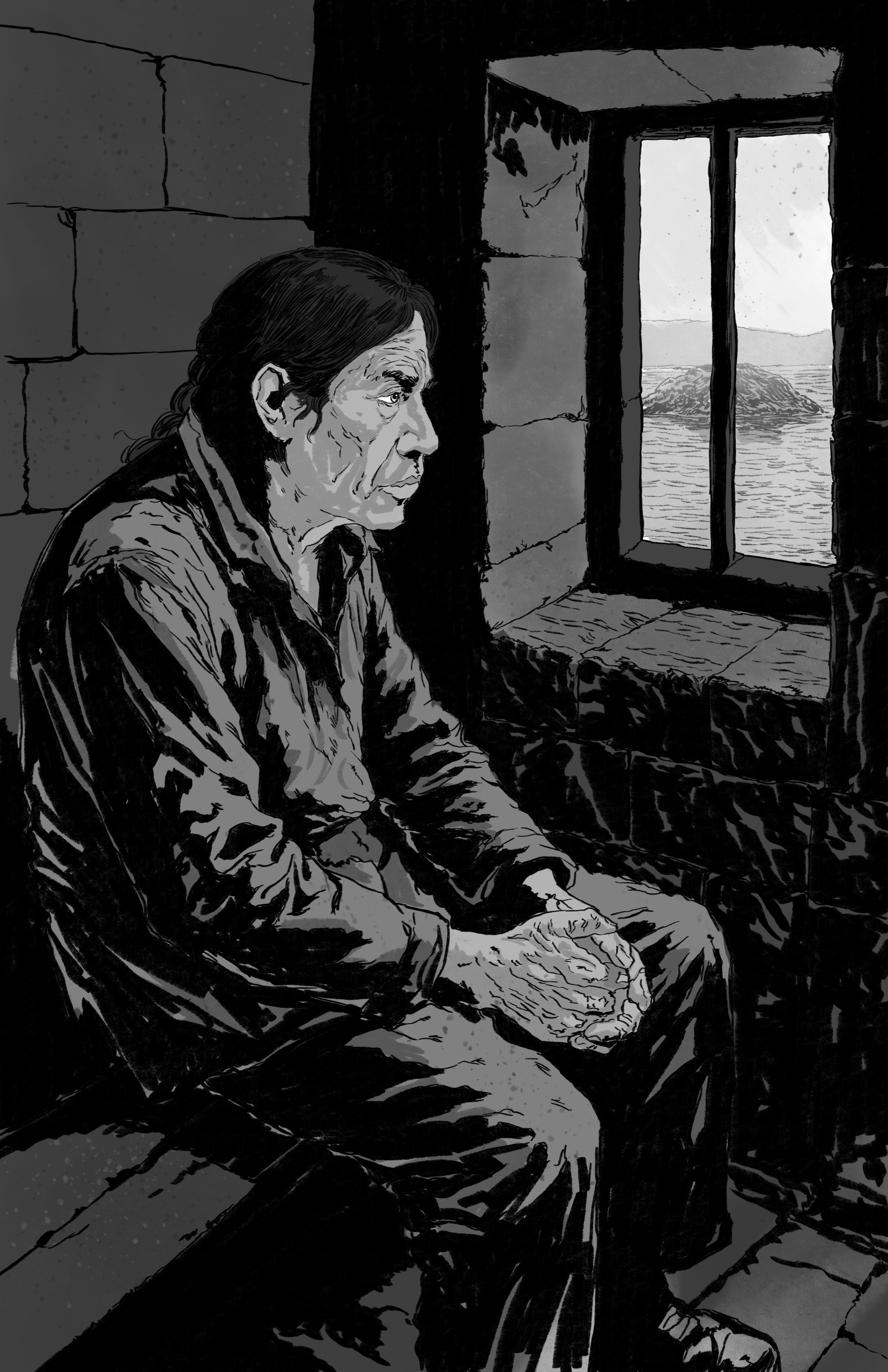

Cuando la codeína no fue suficiente, Marx tuvo que recurrir a terapias extremas. Lamentaba haber seguido el consejo del Dr. Donkin y de su hermano de vida, Fiedrich Engels; aún más sabiendo que el sol en Francia abundaba por esos días. Estaba vendado, ansioso e inmóvil, encaraba la tragedia tal como su admirado Prometeo, “el primer santo, el primer mártir del calendario filosófico” sentenció en su tesis doctoral 41 años atrás. De a poco volvía a recuperar el sueño, aunque sus planes de estudiar más a fondo la realidad argelina se verían truncados por su delicado estado de salud.

A Marx le fascinaba Argel, y no era solo por el imponente haussmannismo otomano que revestía su arquitectura, sino porque admiraba todavía más a su gente insubordinada, libre, que no reconocía autoridad alguna a la colonización francesa, como nunca antes tenía la sensación de presenciar una sociedad sin Estado. Cautivo estaba también de tanto cielo, tanto mar, un azul distinto a todos los que había visto. Con severa melancolía imaginaba poder estar ahí con todos sus amores contemplando las mil y una noches de esa ciudad con sonoridad babilónica.

Con el paso de las semanas, el clima mejoró. Con Fermé ya se habían hecho cómplices, conspiradores, observadores de la política colonial. Recordaban los días de la comuna de París, al mismo tiempo que observaban la radicalidad de la política colonial francesa. Fermé le detalló las formas de tortura que los árabes y bereberes recibían, misma razzia que se sostendría durante los 132 años de ocupación, la colonización más extensa del Moloch francés. Las disculpas hasta hoy no han existido.

Marx atento registraba cada palabra mientras sorbía la densidad del café, rodeado de argelinos, cada uno en su mesa con su propia tetera jugaban cartas. Sorprendido de sus despliegues, sus vestimentas y sus actitudes en el espacio público como gran teatro. No dejaba de pensar en la comuna de París, sus lecciones, las necesidad de un pueblo que pueda sostener un proceso revolucionario para acabar en este caso, con un régimen colonial.

Aún faltaban 70 años para ello. En ese lapso aparecían en Argelia discípulos como Althusser y Rancière. A los que se sumaría la radicalidad anticolonial de Frantz Fanon, un jacobino negro del caribe pseudofrancés, venido en militante del Frente de Liberación Nacional Argelino. “Las tesis de Feuerbach” no sólo pasaban a la acción sino que esa acción debía ser necesariamente violenta. Desde 1954 la Casbah se radicalizará. Como escribió Jaime Huenun, en el libro Fanon City Meu, “los mil fuegos danzantes encendiendo sus bastones”, iluminaron la liberación africana.

La luna creciente de fines de abril era un acontecimiento único para Marx, que había viajado con el objetivo de corregir Das Kapital, pero nada de eso ocurrió, Argel quiso otra cosa. La bahía resplandecía con botes y acorazados danzantes. Algo había provocado esa ciudad en él. Su gente, sus paseos, sus cafés, los atuendos, los cipreses, la belleza colorida de la flora local como el magenta de las peonias, el púrpura de los cardos, el rojo intenso de su tierra, el verde de palmeras y gomeros contrastando con los encandilantes blancos que amurallaban la ciudad. Quizás todo a la vez.

Se fue hasta el atelier para grabar sus ojos sonrientes por última vez. Esa imagen que será acuñada en timbres, monedas, estampillas, libros, rosarios y estatuas, fue hecha en Argel. Dutertre, oficiará como el Alberto Korda de esos tiempos, su fotografía se convertirá en el satélite Argelino que más vueltas dará por el mundo.

En las tierras que alguna vez fueron regidas por Barbarroja, tomaba sus decisiones finales antes de partir. El Moro se despedía también de su barba, esa que cultivó desde su juventud, desafiando los cánones estéticos prusianos de la época. Un barbero argelino será el ejecutor. Marx estaba cambiando de piel.

Los olivos comenzaban a florecer. A 73 días de su llegada, Marx partía de África, pero en África se quedaba el marxismo y su eco resonará en el ululante zaghareet de la ciudad alta de Argel. El hilo rojo de la historia, seguirá desatando sus nudos.

POR

Erick Valenzuela Bello

Bárbaro de jornada completa, de baja ralea, tornatraz, tenteenelaire, subalternizado, champurria, permanentemente vigilado, sobre todo en supermercados y aeropuertos.