Prólogo de “Roberto Arlt. La química de los acontecimientos”

“Trabajando para conseguir el dinero o el poder o la gloria no se

aperciben que se va acercando la muerte”.

Arlt, Los Lanzallamas.

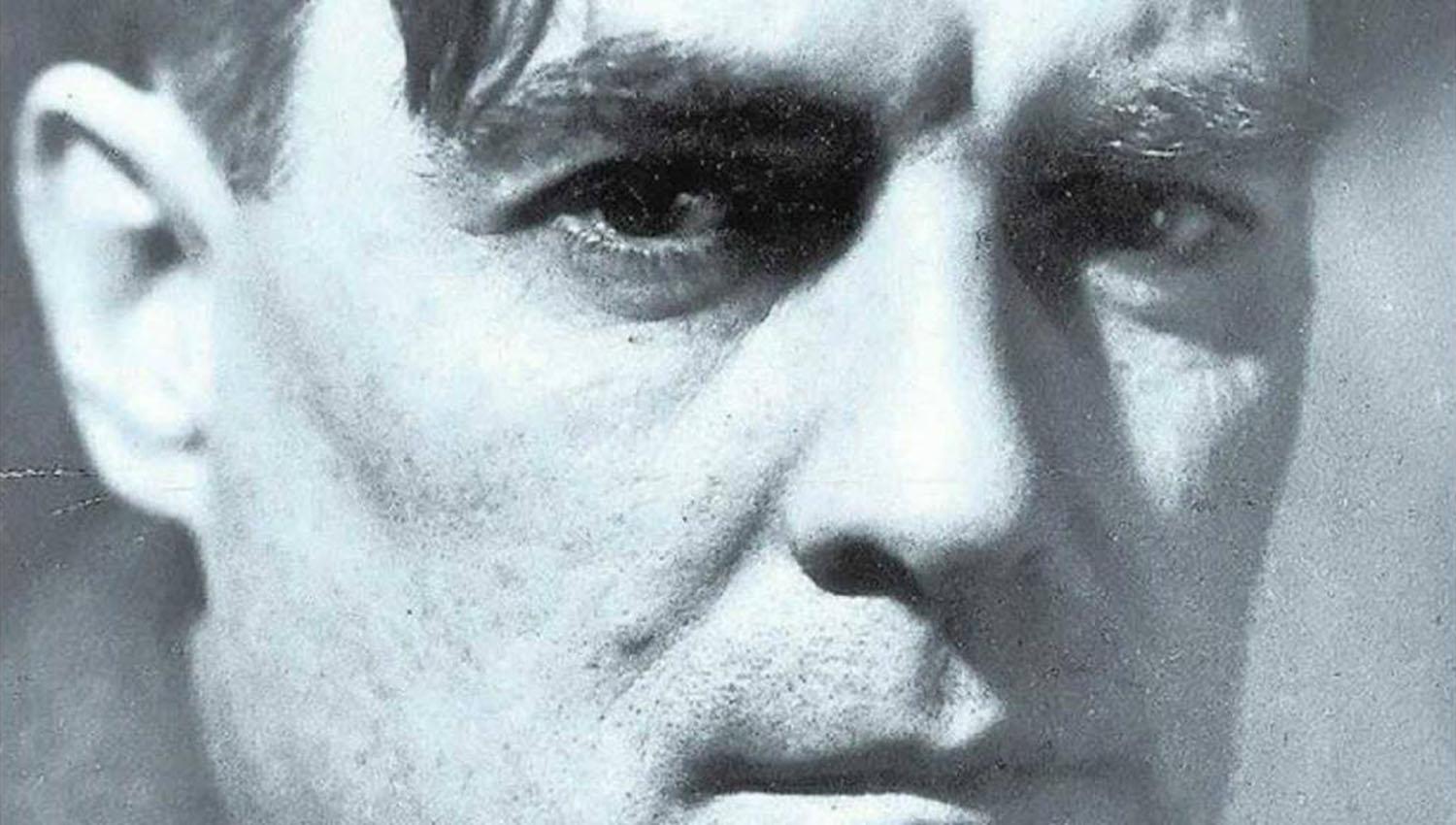

1940 fue un año difícil para Roberto Arlt, el fin de un ciclo, un tiempo marcado por el dolor y la muerte: había concluido legalmente su matrimonio con Carmen Antinucci –quien muere de tuberculosis ese mismo año–; Mirta Electra, su hija de quince años, se había fugado con un capitán de aviación mucho mayor que ella, con el que se casó y pronto se separó antes de cumplir veinte, y “Vecha”, su anciana madre, le pronosticaba un futuro sombrío y lo reprendía con sermones religiosos. En medio de ese vendaval, el escritor se enamoró de Elizabeth Shine, secretaria de la editorial Haynes –que albergaba a la revista El Hogar, Mundo Argentino y el diario El Mundo, en el que Arlt escribía desde 1928–, pero sus nervios comenzaban a erosionarse y a poco andar el nuevo vínculo iba tornándose conflictivo. La máquina vital no le daba respiro: se ocupaba de la economía de su ex esposa, de su hija y de su madre. “El sueldo de El Mundo no resuelve todos sus compromisos, a pesar de que lleva una vida modesta”, atestiguaba su colega Raúl Larra. En marzo de ese mismo año, el Teatro del Pueblo –que montó casi la totalidad de su dramaturgia– había estrenado su obra La fiesta del hierro y, a pesar de los siempre escasos billetes de la escritura, Arlt decidió dividir sus derechos de autor en dos partes: una para su hija Mirta y la otra para Elizabeth, pues la esperanza de obtener una fortuna y resolver los apremios económicos con sus proyectos industriales, a los que le dedicaba tiempo y energía, permanecía intacta. “Inventar es para Arlt condición divina: inventando, el hombre se asemeja a dios. Inventa sueños y sueña inventos”, decía Larra.

Buscando un paréntesis, una distancia necesaria que le permitiera ordenar la confusión de sus días, Arlt le pidió a Carlos Muzio-Sáenz Peña, director de El Mundo, hacer un viaje a Chile y despachar a Buenos Aires artículos sobre el devenir cotidiano local. Los temas serían la contingencia humeante, el acontecer político y social, los fundamentos de la férrea oposición y los obstáculos en el camino del nuevo Frente Popular, con Pedro Aguirre Cerda a la cabeza del gobierno desde 1938, quien había puesto en marcha uno de los ejes de su programa presidencial, decretando: “Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud es necesario que sea: gratuita, única, obligatoria y laica”.

En esa época, con la prensa escrita convertida en un medio de masas, los diarios enviaban a sus cronistas a recorrer otros mundos. El reportero dedicaba amaneceres y sobremesas a desentrañar personajes, vínculos y filiaciones. Después de unos cuantos días tenía suficientes historias en la libreta de anotaciones y, sobre todo, en la retina. Así, el corresponsal se diluía para tender puentes entre culturas mientras los lectores de la gran ciudad compraban diarios y revistas de a cientos y a miles, para informarse y viajar con la imaginación. Arlt conocía de sobra los rigores del oficio periodístico: “pergeñar notas para ganarse el puchero”, decía, “acosado por la obligación de la columna cotidiana”; había tecleado en “redacciones estrepitosas”, en las que alternaba su trabajo periodístico con las piezas literarias que componía en el solitario horario nocturno para alimentar esa inmensa e insaciable boca que es un diario. A sus cuarenta años de edad, ya había conocido el reporteo callejero; el vértigo y el prestigio que significaba tener una muy leída columna en un periódico de gran tiraje como El Mundo, sobre sus recorridos por Buenos Aires, para luego transformarse en un cronista viajero que iba variando su adjetivación para dar cuenta de nuevos rumbos como la Patagonia, Uruguay, España y Chile. El día que se publicaba, “El Mundo aumentaba su tirada, se vendía casi exclusivamente por las notas de Arlt”, aseguraba Raúl Larra. Finalmente, el director de El Mundo aceptó la propuesta de su cronista más leído –por eso, él mismo se ocupaba de corregir los textos de Arlt–, de ese hombre obsesivo al que solía presentar en las visitas a la redacción como: “El atorrante Arlt. Un gran escritor”.

“LA NECESIDAD DE ALGO HERMOSAMENTE SERIO”

(Los días de Arlt en Chile)

Con el corazón herido, dominado por la confusión, arrastrando con dificultad la implacable cadena del amor atada a uno de sus tobillos, Arlt inició su viaje rumbo a Santiago, a esa ciudad de “abandono y miseria” que rastreará al otro lado de la cordillera. “Se había peleado conmigo y quería irse. Nos seguíamos peleando por carta”, dijo Elizabeth Shine décadas después en una entrevista publicada por el diario argentino La Nación en 1999, tenía 86 años y vivía en un hogar de ancianos en el barrio de Villa Devoto en Buenos Aires, y agregó: “Los dos éramos terriblemente celosos. Antes de que saliera para Chile, yo le aclaré que no tenía vocación de Penélope y él se puso furioso. En realidad había comenzado un pulóver, pero no tenía intención de terminarlo y empezarlo de nuevo… A veces él me pegaba en la calle, pero yo le devolvía. Cuando se fue a Chile, quería hacer un viaje largo, quería librarse de mí. Sufríamos mucho. Era un sufrimiento, pero también era una necesidad estar juntos. Era un amor a pesar de nosotros”.

Arlt llegó a Santiago en diciembre de 1940, acosado por el delirio y los “impulsos que retuercen al hombre”, como dijo él mismo, de los que no logró librarse. Era un ímpetu desbocado que lo traicionaba. En su novela El juguete rabioso, había escrito un presagio posible de la catástrofe y la esperanza: “Podía hacer lo que se me antojara… Matarme si quería… Pero eso era algo ridículo… Y yo… Yo tenía necesidad de hacer algo hermosamente serio, bellamente serio: adorar a la vida”.

En esa entrevista de La Nación, Elizabeth reconstruyó los arrebatos del escritor: “Un día fui a trabajar y encontré unos sobres escritos con su letra y dirigidos a amigos de la redacción. Era temprano. Todavía no había llegado nadie. Me apropié de ellos y los abrí: decía cosas espantosas sobre mí, incluso intimidades. Hice desaparecer las cartas y al rato me avisaron que tenía una llamada de larga distancia. Era él desde Chile que me decía arrepentido: ‘Hice una gran macana, les mandé unas cartas a esos piojosos, sacáselas, que no las vayan a leer’”.

En Chile, Arlt “trabaja directamente sobre la interpretación de la noticia; escribe con un estilo de una amplitud desconocida: usa la primera persona para hablar sobre todo y por todos, y discrimina el uso de la palabra como si estuviera inventando una lengua. En Arlt abundan las observaciones sobre las modalidades lingüísticas y las convenciones verbales: el periodismo es siempre una teoría del lenguaje”, dijo Ricardo Piglia sobre su escritura de prensa. Desmenuzó la coyuntura política del Frente Popular como un renegado que escruta una ciudad ajena, con la desolación a cuestas. También escribió cartas: en una dirigida a su madre, le dice: “Yo bien, trabajo mucho y estudiando más, pues nada conocía y me imaginaba de un país como éste. Está a un paso de la Argentina y por su abandono y miseria es peor que África. La capital, un barrio de Buenos Aires, la Boca o Mataderos. Para nosotros los argentinos que traemos dinero la vida es barata, pero para los nativos es sumamente cara. La ropa cuesta como en BA y los sueldos máximos son de 200 pesos. Una sirvienta gana en la capital 10 por mes. Aquí en Santiago vive Raúl González Tuñón con quien me veo frecuentemente y que es un muy grande amigo y muy buen muchacho”.

En otra carta le contó del alivio cardiaco que sentía en estos lares: “Todos los trastornos que padecía del corazón se han pasado, lo que me hace creer que esos trastornos no eran del corazón sino de origen gástrico, provocados por los mejoradores químicos que en la Argentina los panaderos le echan al pan. De otra manera no se explica cómo es posible que aquí pueda tomar vino, comer comida con salsas y no sufrir absolutamente nada ni del estómago ni del corazón”. La respuesta de la madre no se hizo esperar. Ella le dijo que no se aleje de la religión y que no se olvide de su hermana muerta: “Mi querido Roberto: No me siento nada bien y quiero decirte una cosa antes de morir. Te ruego para el bien de tu alma, para tu salvación, buscate un fraile o un cura y confesate y comulgá… Roberto, no tires esta carta y pensá que en lo que te digo está la salvación, acordate lo que te dijo Lila antes de morir… Roberto, tenemos que volvernos a ver pues Lila está en el Cielo con los Santos”.

Instalado en Santiago, Arlt esperaba encontrar consuelo y distracción a sus tormentos amorosos, a sus dudas y temores, escribiendo. Aferrándose a su labor como única tabla de salvación frente a un naufragio inminente, como cualquiera de sus personajes, con esa añoranza disgustada, con el fracaso permanente de la búsqueda de un sentido, y tal como ellos, volvió a esa mujer idealizada que se ha perdido, como las que habitan en sus cuentos y novelas. Sin ella el mundo era disputas y rencor lunfardo, argucias y culpas y sentimentalismo de arrabal, como en un tango de Alfredo de Angelis.

Pronto Arlt descubrió la hebra del acontecer político local y sus bifurcaciones, las que se esmeró en comprender: observaba, escuchaba, leía, anotaba. Cruzó el centro de Santiago, se acercó a la redacción del diario El Siglo –en la calle Moneda esquina Mac-Iver–, en busca un antiguo amigo y compañero de sus tiempos como reportero policial en el diario Crítica, el poeta Raúl González Tuñón, “el pichón de Argentina”, radicado en Chile. Luego de su paso por España en los medios republicanos La Nueva España y El Diario, donde había conocido a García Lorca, Alberti, Machado, Hemingway y Dos Passos. Al caer la República, González Tuñón había abandonado el país para volver a Sudamérica con sus amigos Neruda y Delia del Carril.

En Chile, el poeta argentino retomó el periodismo, el ejercicio permanente de la columna de opinión, el reporteo de las luchas obreras, pero también la poesía, escribiendo lo que luego sería su libro Himno de pólvora, publicado en 1943: “poemas civiles” –como él mismo los llamaba– sobre viajes, barrios de París, Buenos Aires y Nueva York; pueblos cordilleranos o de la Patagonia, personajes del circo, oscuros tugurios, marineros, hampones y contrabandistas, o sobre acontecimientos políticos y sociales. “Escribir poesía combativa era escribir a la sombra de Raúl González Tuñón, el Rubén Darío de la poesía social”, declaró alguna vez Octavio Paz. En El Siglo, el poeta alimentaba las columnas “De sol a sol” y “El diablo cojudo”.

Para ese reencuentro santiaguino con su amigo González Tuñón, Arlt llevaba bajo el brazo el manuscrito de su libro inédito de relatos El criador de gorilas; quería publicarlo, confiaba en su amigo, sabía que él lo orientaría y lo pondría al tanto de la vida cultural de esta ciudad ajena. En la redacción conoció al escritor Volodia Teitelboim, uno de los fundadores del periódico, quien estaba al tanto de los sólidos antecedentes literarios del escritor y periodista argentino quien para entonces ya había publicado novelas, cuentos, obras de teatro y los volúmenes de sus Aguafuertes porteñas y españolas.

Las visitas a la redacción de El Siglo se hicieron habituales. Arlt llegaba por las tardes, al final de la jornada, comentaba sin reservas su trabajo del día, sus colaboraciones para El Mundo –sus “Cartas de Chile”, en las que analizaba la estructura política del país, el déficit de salario y alimentación, además de un par de obras literarias locales como la de Benjamín Subercaseaux y Chela Reyes, citando erróneamente el nombre de una de sus obras–. También permanecía atento a los cables internacionales, seguía el ascenso en Europa del nazismo y su rastro infame; en columnas como “El terrorista Hess aterrorizado” o “Tierras fecundas para el ocultismo” se detiene en algunos de sus singulares personajes, los vínculos entre la astrología y la doctrina nazi que imprimía su sello de muerte.

Arlt hacía preguntas, ataba cabos, establecía vínculos y filiaciones. Fue testigo y registró, cuestionó, increpó a los que levantaban objeciones y conspiraban contra el gobierno de Aguirre Cerda: “los grandes terratenientes, financieros, industriales y políticos de significación afectados en sus intereses por el nuevo régimen”, y aseguró que “pondrán sus esperanzas en un pronunciamiento cuartelero”, anota en la crónica “Estructura política de Chile”, en la que presume que dichas agrupaciones “estarían organizando clandestinamente brigadas de choque”. En “Chile a través de un aristócrata”, fustigó sin rodeos lo expuesto en Chile o una loca geografía de Benjamín Subercaseaux; para Arlt “un libro que es lo suficientemente superficial para merecer el elogio de sus contemporáneos”, objetando el Premio Municipal de Santiago que había obtenido la obra ese mismo año (Gabriela Mistral, certera, había advertido a Subercaseaux: “Van a zarandearlo por la gruesa columna de reparos que levanta en frente de la chilenidad”). Arlt alude a “la frivolidad de proporciones increíbles” del análisis del escritor chileno. “Dudo que haya país Sud Americano donde las masas hayan sido más explotadas, hambreadas, masacradas y calumniadas que las masas proletarias de Chile. Albergándose cuando pueden en un conventillo que nos recuerdan las más salvajes descripciones gorkianas, semidesnudos, estos tremendos desdichados han tenido que soportar sobre sus espaldas una sociedad que engendra literatos como Benjamín Subercaseaux, banqueros como Edwards, financieros como Ross Santa María políticos como Alessandri, es decir, los arquetipos más ferozmente enemigos del pueblo que pueda soñarse para castigo mismo”, y concluye: “hay momentos en que el lector que conoce Chile se queda dudando si el libro que lee versa sobre Chile o sobre un país imaginario”.

Arlt impugna el triste retrato de Subercaseaux amparado en el estudio La realidad médico social chilena, del entonces ministro de Salubridad del Frente Popular, el médico Salvador Allende, publicado poco tiempo antes, una fuente veraz sobre la miseria, el maltrato y el despojo hacia los más pobres. Teitelboim también recordaba que cada vez que él debía ir a la cárcel a ver a sus camaradas, “Arlt quería venir conmigo, le gustaba visitar encarcelados y me contaba de sus visitas a la Penitenciaría de Las Heras, donde había visto cómo fusilaban a Severino Di Giovanni”.

En algún escritorio desocupado de la redacción, Arlt exponía su carpeta con hojas mecanografiadas que dieron cuenta de su lucha cotidiana con la forma: “Para que vea que no macaneo. Sabe, a mí me gusta retorcerle el cogote a las palabras”, decía el argentino. “Escribía con faltas de ortografía; pero respetaba las palabras”, recordó años después Teitelboim. Arlt, por su parte, había zanjado cualquier acusación semejante en el prólogo de su novela Los Lanzallamas: “Se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, vida holgada. Pero por lo general, la gente que disfruta de tales beneficios se evita siempre la molestia de la literatura”. Onetti va más allá, lee los acordes arltianos como la manifestación de una corriente (o un vendaval) interior: “la prosodia arltiana era la sublimación del hablar porteño: escatimaba las eses finales y las multiplicaba en mitad de las palabras como un tributo al espíritu de equilibrio que él nunca tuvo”.