Preservación de la inocencia

Traducción de Franco Urra Cabezas

Negro, pobre y homosexual: estos tres tipos de identidad social, tres maneras de experimentar la discriminación, confluyeron en la figura de James Baldwin, uno de los escritores afroestadounidenses más influyentes del siglo pasado. Desde muy niño, Baldwin experimentaría esta forma de triple opresión, tanto en el ámbito público como en el privado. Y, sin embargo, no tardaría en encontrar la que se convertiría en su guarida predilecta: la librería fue para él un verdadero oasis que lo alejaba, aunque fuera momentáneamente, de la crueldad apabullante del mundo exterior. La lectura y la escritura pronto se convertirían en las grandes aliadas que le permitirían a Baldwin hacer frente al racismo y la homofobia imperantes en la sociedad estadounidense de la época. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que “Jimmy”, como lo llamaban sus más cercanos, se diera cuenta de que ésta sería una batalla que no podría llevar a cabo en su tierra natal. Con tan solo 24 años, Baldwin decide autoexiliarse en Francia, donde vivió la mayor parte de sus días hasta su muerte el 1 de diciembre de 1987, a la edad de 63 años.

Entre los grandes temas que caracterizan la obra de James Baldwin, quizás uno de los más persistentes sea el de la autoaceptación: de qué forma sus protagonistas logran (o no) aceptarse como miembros de un grupo cuya identidad es constantemente invisibilizada o despreciada por el resto de la sociedad. Una lucha interna con la que el mismo Baldwin tuvo que lidiar de manera frecuente, llevándolo incluso a considerar el suicidio como la única forma de escapar de una depresión que lo atormentó intermitentemente durante la mayor parte de su vida. Porque si en el centro de Nueva York eran los policías quienes lo atormentaban por negro, en Harlem, el barrio que lo vio nacer, eran sus mismos vecinos quienes lo acosaban por homosexual. Una dolorosa cruz con la que cargar, y que Baldwin supo retratar de manera tan aguda y, a la vez humana, en su obra.

“Preservación de la inocencia” es, precisamente, un ejemplo de ello. Publicado en inglés durante el verano de 1949 en la revista parisiense Zero, este ensayo se divide en dos partes: en la primera, Baldwin critica el supuesto carácter “antinatural” de la homosexualidad, develando las distintas contradicciones que surgen al momento de emplear un criterio semejante a lo que él considera uno más de los diversos rasgos distintivos de la especie humana. En la segunda parte, el autor cuestiona la manera en la que la homosexualidad es retratada en una serie de novelas estadounidenses de la primera mitad del siglo XX, y apela a una caracterización humana y desprejuiciada de los personajes a los que los y las novelistas dan vida en sus escritos.

I

El problema del homosexual, relacionado de forma tan intensa con el bien y el mal, lo antinatural en oposición a lo natural, tiene sus raíces en la naturaleza del hombre y de la mujer, y en la relación del uno con el otro. Al mismo tiempo que hablamos de la naturaleza y de la naturaleza del hombre, en ambas ocasiones hablamos de algo que conocemos muy poco, y hacemos la admisión tácita de que no son lo mismo. Entre la naturaleza y el hombre hay una diferencia; existe, de hecho, una guerra perpetua. Se desprende que, cuando pensamos en ello, no sólo es un estado natural perversamente indefinible afuera del vientre o antes de la tumba, sino que no es en lo absoluto un estado que sea completamente deseable. Menos mal que cocinamos nuestra comida y que no nos desconcertamos por los baños y que no copulamos en la vía pública. Las personas que no han aprendido esto no son admiradas como naturales, sino que son temidas por ser primitivas, o encarceladas por considerarse dementes. Dedicamos inmensas cantidades de tiempo y de energía emocional en aprender cómo no ser naturales y en eludir la trampa de nuestra propia naturaleza, y por lo tanto, resulta muy difícil saber a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de lo antinatural. No podemos tener ambas cosas a la vez, por un lado usar la naturaleza como el árbitro definitivo de la conducta humana, y por el otro oponerse a ella tan furiosamente como acostumbramos hacer. Como estamos siendo imprecisos, quizás desesperadamente defensivos y haciendo, a la inversa, una admisión tan dañina cuando describimos como inhumano algún acto reprobable cometido por otro ser humano, entonces nos involucramos irremediablemente en una paradoja cuando describimos como antinatural algo que encontramos en la naturaleza. Un gato torturando a muerte a un ratón no es descrito como inhumano pues asumimos que es perfectamente natural; tampoco declaramos como antinatural una mesa sabiendo que no tiene nada que ver con la naturaleza. Lo que realmente parecemos estar diciendo cuando hablamos de lo inhumano, es que no soportamos enfrentarnos a esa insondable bajeza compartida por toda la humanidad, y, cuando hablamos de lo antinatural, que no podemos imaginarnos qué tormentos se le ocurrirán luego a la naturaleza. En síntesis, cuando sea que se invoca a la naturaleza para respaldar nuestras divisiones humanas, tenemos todo el derecho de mostrarnos suspicaces, luego de que la naturaleza traicionara únicamente el interés más desconcertante e inconfiable en el hombre, y ninguno siquiera en sus instituciones. Resentimos esta indiferencia, y nos asusta; la resistimos; afirmamos incesantemente el milagro de nuestra existencia contra este poder implacable. Aún así, no sabemos nada del nacimiento ni de la muerte excepto que permanecemos impotentes al enfrentarnos a ambas. Por mucho que resintamos, o amenacemos, o engatusemos a la naturaleza, ésta se rehúsa absolutamente a ceder; puede que en cualquier momento juegue su mejor carta, que nunca falla en mantener escondida, y dejarnos en la bancarrota. Con el tiempo (su aliado y su testigo demasiado explícito), el sol se levanta y se esconde y la faz de la tierra cambia; finalmente las extremidades se endurecen, y la luz desaparece de los ojos.

Y de la hoz del tiempo nada podrá defenderse

Salvo la descendencia que le hará frente cuando de aquí te lleve.[1]

Llegamos a la acusación más antigua, insistente y vehemente, enfrentrada por el homosexual: es antinatural porque ha renegado de su función procreadora por una unión que es estéril. Esto, en sí mismo, puede considerarse un crimen serio, incluso imperdonable, pero como no es considerado como tal al tener en cuenta a otras personas, los solteros o los asolados por la pobreza o los débiles, y como su existencia no siempre suscitó esa histeria a la que se enfrenta ahora, es seguro sugerir que su carácter intocable en la actualidad debe su fuerza motriz a otras causas diversas. Permítanme sugerir que su degradación actual, y nuestra obsesión hacia él, corresponden a la degradación en la relación entre los sexos; y que su posición ambigua y terrible en nuestra sociedad refleja las ambigüedades y el terror que el tiempo ha depositado en esa relación, como el mar amontona algas y escombros a lo largo de la costa.

Porque, después de todo, supongo que nadie puede estar seriamente perturbado por la tasa de natalidad: cuando la raza cometa suicidio no lo hará en Sodoma. Tampoco podemos continuar gritando “antinatural” cuando nos encontramos frente a un fenómeno tan antiguo como la humanidad, un fenómeno que, además, la naturaleza ha repetido maliciosamente en todo su dominio. Si vamos a ser naturales, entonces esto es parte de la naturaleza; si rehusamos aceptarlo, entonces hemos rechazado a la naturaleza y debemos encontrar otro criterio.

Instantáneamente, se nos viene a la mente la Deidad, sospecho que de una forma muy similar a la que ésta se materializó aquel día frío y oscuro en el que descubrimos que a la naturaleza no le importábamos en lo absoluto. Su aparición, que por sí sola tenía el poder de salvarnos de la naturaleza y de nosotros mismos, también creó la conciencia de uno mismo y, por lo tanto, tensiones y terrores y responsabilidades con las que antes no habíamos lidiado. Marcó la muerte de la inocencia; instaló la dualidad del bien y el mal; y ahora el Pecado y la Redención, esas campanas poderosas, iniciaron ese llanto que no cesará hasta que, por medio de otro acto de creación, trascendamos nuestra antigua moralidad. Antes de que fuéramos desterrados del Edén y se pronunciara la maldición, “Crearé enemistad entre ti y la mujer”, el homosexual no existía; tampoco lo hacía, propiamente hablando, el heterosexual. Todos nos encontrábamos en un estado de naturaleza.

Estamos forzados a considerar esta tensión entre Dios y la naturaleza y nos enfrentamos, así, a la naturaleza de Dios pues Él es la creación más intensa del hombre, y no es a vista de la naturaleza que se condena al homosexual, sino que a vista de Dios. Esto implica un fracaso profundo y peligroso en el concepto, ya que un número incalculable de personas en el mundo son, de este modo, condenadas a algo más bajo que la vida misma; y por supuesto, no podríamos hacer esto sin limitarnos a nosotros mismos. La vida, es cierto, es un proceso de alternativas y decisiones, el conocimiento consciente y la aceptación de nuestras limitaciones. Sin embargo, la experiencia, sin mencionar a la historia, parece claramente indicar que no es posible disipar o falsear ninguna necesidad humana sin someternos nosotros mismos a un proceso de falsificación y de pérdida. ¿Y qué hay del asesinato? Una característica humana, por cierto. ¿Debemos acoger al asesino? Pero la pregunta debería formularse de otro modo: ¿es posible no acogerlo? Pues él es nuestro y está dentro nuestro. No podremos ser libres hasta que lo entendamos.

La naturaleza del hombre y la mujer, y su relación el uno con la otra, cubre mares de conjetura, y una inmensa proporición de los mitos, leyendas y literatura del mundo se dedican a este tema. Por la evidencia presentada en cualquier librería, deducimos que ha causado una incomodidad no menor. Se puede observar que mientras más imaginamos lo que hemos descubierto, menos sabemos, y que, además, la necesidad de descubrir y, el esfuerzo y la autoconciencia involucradas en esta necesidad, hacen más y más compleja esta relación. Hombres y mujeres parecen funcionar como espejos imperfectos, y a ratos reticentes, del uno y la otra; una falsificación o distorsión de la naturaleza de uno es inmediatamente reflejada en la naturaleza de la otra. Una división entre ambos sólo puede revelar una divisón en el alma de cada uno. Las cosas no se facilitan si a continuación decidimos que los hombres deben recapturar su estatus como hombres y que las mujeres deben acoger su función como mujeres; el resultado es una rigidez de actitud que no sólo extermina cualquier comunión posible, sino que, habiendo enumerado las simples características físicas, nadie está preparado para ir más allá y decidir, de entre nuestros múltiples atributos humanos, cuáles son masculinos y cuáles femeninos. En cuanto decimos que las mujeres tienen sensibilidades más refinadas y delicadas, se nos recuerda que ellas son insistentemente, míticamente e incluso históricamente, traicioneras. Si somos tan impulsivos como para decir que los hombres tienen mejor resistencia, se nos recuerda la procesión de hombres que han ido a sus grandes casas mientras las mujeres caminaban por las calles—llorando, según nos dicen, pero sin duda, chismeando y yendo de compras al mismo tiempo. No podemos leer ninguna novela, ningún drama, ningún poema; no podríamos analizar ninguna fábula ni ningún mito sin toparnos con esta despiadada paradoja de los sexos. Es una paradoja que la mera experiencia es capaz de iluminar, y esta experiencia no es comunicable en ninguna lengua que conozcamos. El reconocimiento de esta complejidad es señal de madurez; marca la muerte del niño y el nacimiento del hombre.

II

Se diría, con una exageración enormemente más aparente que real, que una de las más grandes ambiciones estadounidenses es rehuir de esta metamorfosis (la transformación del niño en hombre). En el intento, verdaderamente impresionante, del estadounidense de, al mismo tiempo, preservar su inocencia y llegar a un estado de hombría, se ha creado y perfeccionado ese estúpido monstruo, el tipo duro, cuya masculinidad se halla en las exterioridades más infantiles y elementales, y cuya actitud hacia las mujeres es el casamiento entre el romanticismo más fatal y la desconfianza más implacable. Es imposible creer, por un momento, que cualquier héroe de Cain o Chandler[2] ame a su mujer; nos proporcionan evidencia aplastante de que la desea, pero no es lo mismo y, además, lo que parece desear es venganza: lo que los acerca el uno al otro no es ni siquiera la pasión o la sexualidad, sino que un rechinar increíblemente furioso e infértil. Están rodeados de sangre y traición, y su amarga cópula, que posee la urgencia y la precisión de una ráfaga de ametralladora, se proclama y enfatiza en el cadáver misterioso y pasmado. La mujer, en estos trabajos energéticos, es la cantidad desconocida, la encarnación del mal sexual, del sonriente con el cuchillo. Es el hombre el que, por toda su retórica y sus metralletas, es el inocente, inexplicablemente, compulsivamente y perpetuamente traicionado. El hombre y la mujer prácticamente han desaparecido de nuestra cultura popular, dejando solo esta inquietante serie de efigies cuya fuerza motriz se nos ha dicho que es el sexo, pero que es, en realidad, un anhelo de ensueño, una insatisfacción más melancólica que la de la Bella Durmiente esperando el toque revitalizante del Príncipe predestinado. Pues el sueño americano del amor insiste en que el Chico consiga a la Chica; el chico duro posee una tendencia desconcertante para recaer abruptamente en el lenguaje infantil e irse con Ella —primero habiendo verificado que ella no es culpable del derramamiento de sangre—, y siempre nos dicen que esto es lo que él realmente quiere, dejar atrás toda esta cacería y sentar cabeza, tener hijos y una vida plena con una mujer que, desgraciadamente incluso cuando aparece, no logra existir. La ingenuidad despiadada del señor James M. Cain dio con una solución efectiva para este problema en una novela reciente[3], al hacer que su protagonista se enamore de una muchacha de doce años, una mujer a la que no se le podría cargar con ningún crimen, que no era culpable aún del derramamiento de sangre y que, de ahí en adelante, se mantuvo pura para el héroe hasta que éste regresó de sus pruebas extenuantes e improbables. Esta idea absurda e insípida, en el mundo del señor Cain, no pareció en lo absoluto absurda o insípida, sino que por el contrario, funcionó como una inspiración eminentemente afortunada y visionaria.

El señor Cain, de hecho, ha conseguido un público enorme y, yo esperaría, una fortuna no despreciable en base a su excepcional preocupación con el hombre viril. Uno podría sugerir que fue el dinamismo de su material lo que lo puso en la situación de introducir en una novela temprana, Serenata— brevemente, y con el aire de un hombre usando guantes antisépticos— a un invertido para nada atractivo que fue prontamente asesinado a apuñaladas por la amante del héroe, una señorita vigorosa e improbable. Esta novela contiene una admisión curiosa por parte del héroe, para el efecto de que en cualquier lugar siempre hay un homosexual que puede agotar la resistencia del hombre normal, si sabe qué botones apretar. Esto se presenta como una advertencia seria y melancólica, y es cuando el invertido de Serenata empieza a apretar muchos botones al mismo tiempo que llega a su sórdido y sangriento final. De este modo se protege la masculinidad inmaculada dentro de nosotros; de este modo, y de manera abrupta, lidiamos con cualquier obstáculo para la unión entre el Chico y la Chica. ¿Podemos dudar de la sabiduría que significa correr las cortinas cuando ambos finalmente se juntan? Pues el instante en el que el Chico y la Chica se convierten en el Novio y la Novia, se nos fuerza a abandonarlos; no suponiendo realmente que el drama se ha acabado o que hemos sido testigos de la realización de dos seres humanos, aunque nos gustaría creer en ello, sino que constreñidos por el conocimiento de que nuestros ojos no serán testigos del dolor y la tempestad que acaecerán. (Pues sabemos qué es lo que acaece; sabemos que, en realidad, la vida no es para nada así.) ¿Quiénes somos nosotros, que ya hemos sido traicionados, para decir que, cuando este chico, esta chica, descubran que el cuchillo que los ha preservado el uno al otro, los ha incapacitado para la experiencia? Pues el chico no puede conocer a una mujer si nunca se ha transformado en un hombre.

Por lo tanto, violencia: esa brutalidad que se propaga de forma desenfrenada por nuestra literatura, es parte de la cosecha de dicho incumplimiento, testimonio estridente y espantoso de nuestra renovada y preciada inocencia. Consideren, en esas denuncias extravagantes que caracterizan a esas novelas que tratan sobre la homosexualidad —que serán vistas cada vez con más frecuencia en las estanterías—, qué precio tan alto le ponemos a este peligroso atributo. En La Ciudad y el Pilar de Sal[4], el homosexual declarado que es el protagonista, asesina a su primer y único amor perfecto cuando vuelven a encontrarse después de un tiempo, pues no puede soportar asesinar, en su lugar, ese sueño desolador e imposible de amor que ha cargado en su corazón por tanto tiempo. En La hoja doblada, el frágil e introvertido Lymie se suicida en un esfuerzo por escapar el peligro implícito de su amor por Spud; un acto sangriento que, se nos dice, le ha valido su madurez. En La Caída del Valor, el endiosado Marine defiende su masculinidad con un póker, dejando muerto al asustadizo profesor que lo deseaba. Estas resoluciones violentas, todas ellas improbables por su carácter extremo, son forzadas por un pánico cercano a la locura. A estas novelas no les importa la homosexualidad, sino que el peligro siempre presente de la actividad sexual entre hombres.

Es esta tensión sin admitir, el anhelo, y el terror y la furia lo que crea sus atmósferas insípidas y sin sentido, aunque ardientes. Es un error, pienso yo, que esta materia los aparte de forma fructífera o significativa de cualquier cosa escrita por James M. Cain o Laura Z. Hobson o Mary Jane Ward. Se parecen, en el sentido de que son completamente incapaces de recrear o interpretar cualquier aspecto de la realidad o la complejidad de la experiencia humana; y esa área, cuyo propósito autodeclarado consiste en iluminar, es precisamente el área a la que le llega la luz más distorsionada. Como cuando uno cierra El Acuerdo del Caballero[5], que trata sobre paganos y judíos, sin haber adquirido conocimiento de ninguno de los dos; como cuando El pozo de la serpiente no revela nada sobre la locura, y James M. Cain no nos dice nada sobre los hombres y las mujeres; del mismo modo uno podría leer cualquier novela interesada en el amor homosexual y encontrar apenas una procesión de clichés, cuyo ancestro nuevamente puede rastrearse hasta los Rover Boys[6] y su ideal dorado de castidad. Es totalmente imposible escribir una novela que valga la pena sobre un judío, o un pagano, o un homosexual, ya que, desafortunadamente, la gente se rehúsa a funcionar de forma tan prolija y unidimensional. Si el novelista considera que sus personajes no son más complejos que sus etiquetas, debe, por necesidad, producir un catálogo en el que encontraremos, cuidadosamente apuntados, todos los atributos con los que se asocia a la etiqueta; y esto sólo puede operar para reforzar el anonimato brutal y peligroso de nuestra cultura.

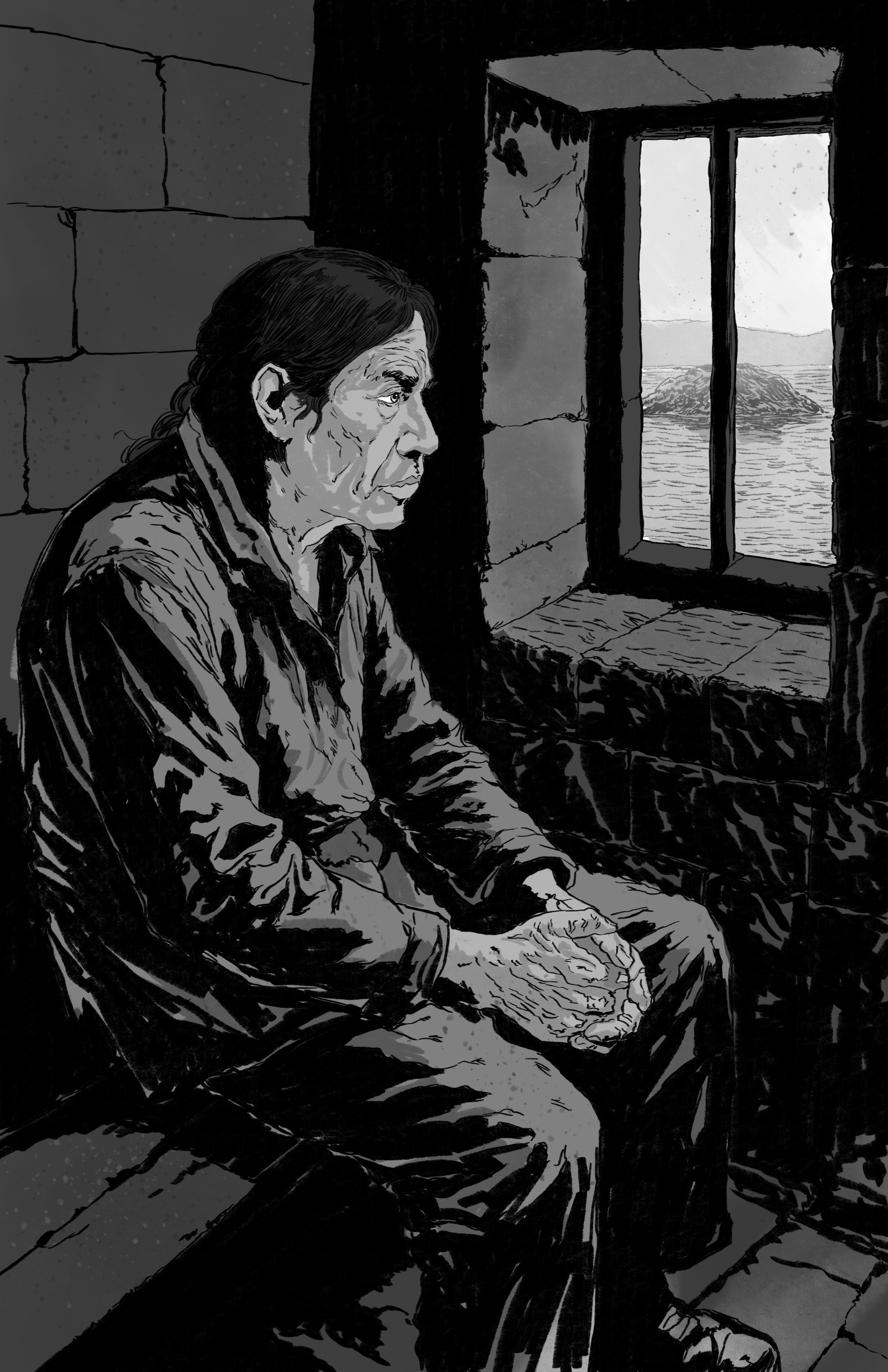

Una novela demanda insistentemente la presencia y la pasión de seres humanos, que no pueden ser jamás etiquetados. Una vez que el novelista ha creado a un ser humano, ha hecho añicos la etiqueta y, trascendiendo el tema principal es capaz, por primera vez, de decirnos algo sobre él, y de revelar cuán profundamente entrelazadas están todas las cosas que involucran a los seres humanos. Sin esta pasión todos nos asfixiaríamos hasta morir, atrapados en esas celdas etiquetadas, sin aire, que nos aislan el uno al otro y nos separan de nosotros mismos; y sin esta pasión, cuando hemos descubierto la relación entre el Niño Scout que sonríe desde el cartel en el metro y ese inframundo que puede hallarse en todos los Estados Unidos, la hora vengativa caerá sobre nosotros.

[1] Últimos dos versos del “Soneto XII” de Willian Shakespeare. La traducción es mía.

[2] James M. Cain y Raymond Chandler, reconocidos precursores de la novela negra y el “hard-boiled”, ambos subgéneros de ficción policíaca.

[3] La mariposa, novela de Cain publicada en 1946.

[4] Las tres novelas mencionadas en este párrafo fueron escritas por los siguientes autores estadounidenses, respectivamente: Gore Vidal, William Maxwell y Charles R. Jackson.

[5] Novela escrita por la autora Laura Z. Hobson, cuyo tema principal versa sobre el antisemitismo.

[6] The Rover Boys fue una serie juvenil de principios del siglo XX escrita por Arthur M. Winfield, protagonizada por estudiantes de un internado militar que gozaban haciendo travesuras y causando problemas a las autoridades.