Variaciones sobre el café, Arturo Prat y las mariposas nocturnas: Iconoclastas de Francisca Palma

La anécdota es sencilla pero potente: un grupo de estudiantes de ascendencia aymara de un liceo de Alto Hospicio roba –en algún momento de los dos mil– un busto de Arturo Prat antes del desfile anual del 21 de mayo.

El hecho, cargado de simbolismo crítico contra los rituales de la institución y sus héroes, sobrevuela –tal mariposa nocturna en el desierto– una historia contada a tres voces: la de Quela –mujer aymara–, abuela de Michael Mamani, protagonista del texto, y la de Manríquez, compañero de este último en el liceo.

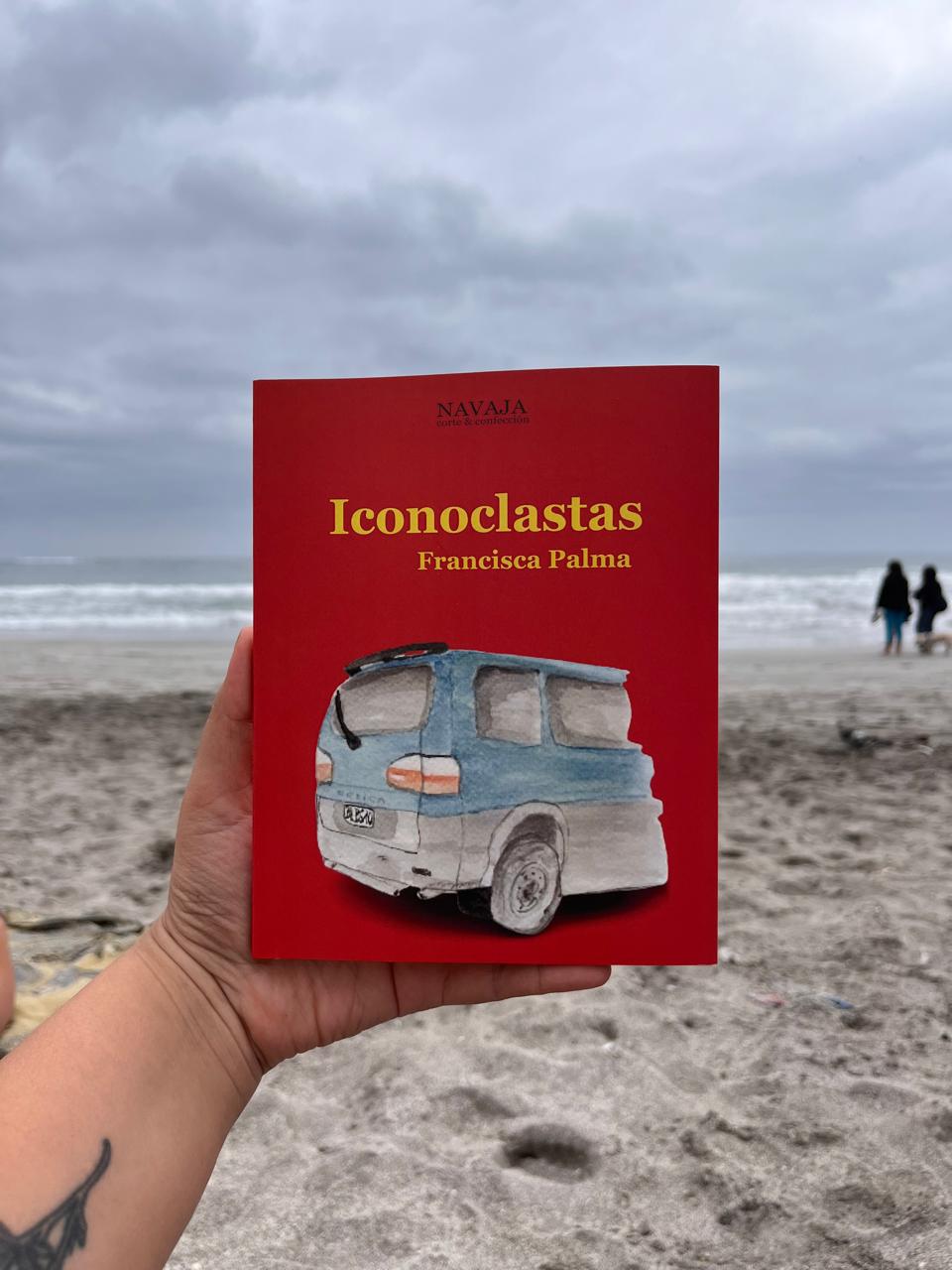

Lo que nos relata Iconoclastas (Navaja, 2024, 68 pag.) de Francisca Palma (1989) son tres miradas del norte de Chile, de un norte alejado de los grandes centros urbanos y coloreado en cambio con los matices del café: imperecedero habitante del desierto.

Graciela –la abuela Quela–, relata parte de su historia infantil y juvenil en el pueblo de Enquelga durante la primera mitad del siglo XX, punto culminante del proceso de chilenización sobre el vasto territorio nortino, que antes perteneció al Perú. En su narración, queda en evidencia la imposición de una identidad forzosa a quienes en realidad estaban más vinculados a una tierra fronteriza que a Chile, Perú o Bolivia. Un día, en la escuela rural, a la niña Quela le ponen la bandera del país en las manos: “Ahí la estrella quedó arriba. Esa fue la primera vez que vi a Chile y que lo tuve en mis manos” (15).

El relato de la señora está vinculado a chacras, parcelas, a frutas y animales, a una geografía y estilo de vida diverso, y que en algún momento les fue extirpado. Fueron aquellos y aquellas aymaras que en algún momento de sus vidas serían trasplantados (por la fuerza de las circunstancias) a la ciudad, para formar parte del botín urbano-civilizatorio que el Estado chileno quiso extender a un territorio que siempre ha generado desconfianza: ¿son chilenas, chilenos, altiplánicos, bolivianos o peruanos los que viven allí?

La señora Quela es como esas mariposas nocturnas que repelen a algunos, pero que otras y otros no temen tener en la palma de las manos, cobijándolas. Una identidad concreta que, sin embargo, ha debido volar y huir por el desierto, el frío y el ocre de las dunas. La memoria de Quela va y vuelve como esos insectos (con los que inicia la novela): a veces se les ve; en la mayoría de las ocasiones, no. Sutiles y singularmente vigorosos: inquietantes.

El relato del nieto Michael Mamani, expresa la voz de una generación de descendientes de aymaras que, asumidos (o no) en su origen étnico, ya están “casi” integrados: son los “paitocos”, los que cargan el estigma de la piel oscura, el pelo chuzo, el hablar susurrante de la herencia altiplánica.

Lo narrado por el muchacho –que participa del robo del busto del marino junto a otros hijos y nietos de aymaras (denominados despectivamente por otros estudiantes como el “team Délica”, por la marca de vehículos que utilizan hasta hoy los comerciantes del mundo andino)– está matizado por las acotaciones de Manríquez, el compañero completamente chileno que viene a equilibrar lo narrado por la abuela y el nieto. La voz de Manríquez es la voz de un “nacional”, –y por supuesto no es parte de la “broma” para el 21 de mayo, porque en rigor esa “broma” es un chiste brutal contra Chile y sus mitos. Contra las imágenes del país, sus escarapelas, sus victorias a medias y formularios de extranjería.

El valor de Iconoclastas viene dado por dos razones: se integra a una narrativa ya proliferante cuyo eje es el norte de Chile, que incluye a Rodrigo Ramos Bañados, Diego Zúñiga, Carla Retamal, entre otros y otras; y una prosa evocativa y suave, que tiende a detenerse en detalles que en realidad no lo son tanto: “Desde ahí, mientras íbamos por esa cuesta que es el cerro al que le pusieron casas y departamentos chicos, se podía ver todo el pueblo y sus techos café duna, porque acá hay distintos tonos de tierra. No es lo mismo el café con leche de esos techos que el más oscuro de los cerros rocosos sobre los que estamos parados. Este es más como el de los perros color arena que parecen rubios” (36).

Iconoclastas es una novela que no solo evidencia un discurso crítico (¿podría ser eso un valor en sí mismo?); posee, además, una prosa sugestiva y atenta a la geografía del norte y sus variaciones: el tierral, los cerros, el sol y sus sombras, los perros, el viento seco y las calles polvorientas. Un texto que, como los paisajes de la Pampa de El Tamarugal, se extiende claro y opaco a la vez, rugoso, suave y áspero y salpicado de tamarugos, esos recios árboles que no por la aridez circundante pierden cierta ternura, una delicadeza otra.