Proyecto limón: estancias artísticas para compartir la vida, el arte y sus bordes

Javiera Marín y Pablo Saavedra forman parte de esta iniciativa peculiar de residencias artísticas. “Nos sigue pulsando la idea de que el limón es un gran espacio para cruces de disciplinas, saberes y maneras de entender la vida, el arte y sus bordes”, relatan. Actualmente cuentan con una exposición abierta al público en República 760, Limache, hasta el 3 de mayo.

En el contexto de la pandemia surgió “Proyecto limón”, iniciativa creada y dirigida por los artistas Javiera Marín y Pablo Saavedra (Pía Michelle). Esta consistió, en una primera instancia, en estadías de un fin de semana en una plantación de 250 limoneros, ubicada en un campo en Colchagua, Región de O’higgins. Artistas y otros integrantes del campo artístico –entre ellos quien escribe– participaban en parejas, a veces designadas y otras consensuadas. La experiencia estaba fundamentalmente enfocado en ello, en vivir, conversar e imaginar en torno a los limones. Que fuese una oportunidad no productiva era parte de su potencial, porque no era necesario rendir nada y es imposible no generar algo cuando la libertad es absoluta. De algún modo esta forma de pensar la propuesta sigue los preceptos dados por la propia plantación que al ser libre de agrotóxicos no da limones con alguna frecuencia o en cantidades determinadas.

Participé de este proyecto en marzo de 2023 junto con Nicholas Jackson. Nuestro match se debió a que ambos conocíamos la zona. Nicholas fue un participante inquieto, experimentó con ramas e intentó hacer comestibles las hojas del limón. Por mi parte, en la intimidad de mi pieza, hice tres micro fanzines y le regalé uno a cada uno.

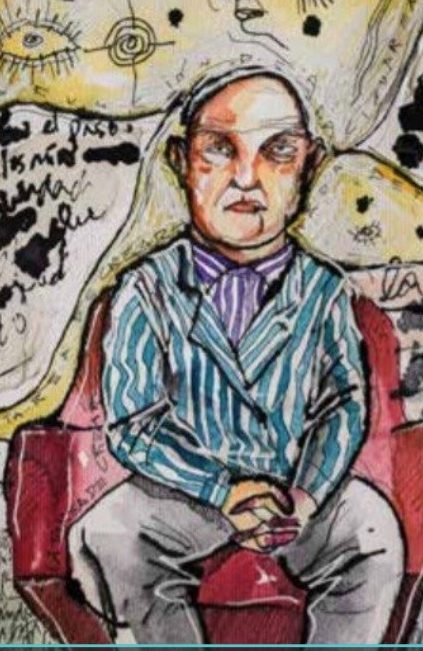

Actualmente el proyecto está en una nueva etapa, ya que están exhibiendo en República 760 (Limache) fragmentos de lo que ha sido visitar la plantación durante años. En esta muestra -disponible hasta el próximo 3 de mayo- participan Carlos Silva, Marcelo Mellado, Martina Knittel, Alejandro Da Silva, Mora Lucay, Jota Ampuero, Anamaría Briede, Kena Kokaly, Raisa Bosich, Rodrigo Arteaga, Nicholas Jackson, Radiopasajes: Olivia Eguiguren y Valentina Gavilán, Pedro Donoso, Cristian Espinoza, Raquel G. Ibañez, Natacha Cabellos, Otra Sinseridad: Gracia Fernández y Rodrigo Araya.

-¿Por qué escogieron como locación del proyecto 250 limones?

Esta pregunta podría ser también, ¿Por qué limón? y hay varias respuestas: Hay una que obedece a la coincidencia temporal. Durante la pandemia estuvimos viajando mucho a Colchagua para escapar del delirio del encierro en la ciudad, tomar aire, sol, frío, caminar y otras actividades vitales prohibidas en ese momento. La plantación tenía poco tiempo de existencia, la vimos crecer y transformarse conforme ocurrían las estaciones, vivimos sus primeros limones y tuvimos la oportunidad de pasar tiempo con los árboles y la compleja red de apoyo interespecie que estaba también creciendo. Tuvimos conversaciones en medio de esos árboles y en medio del barro decidimos que debíamos compartir con otras personas ese espacio que nos estaba motivando a tocar temas que nos interesaban. La relación arte-naturaleza-vida, visiones críticas sobre la hiperproductividad en el campo, los agrotóxicos, los largos períodos de sequía, los monocultivos, en fin. Ahí entendimos que había un espacio en formación, flexible y en el que nos sentíamos invitadxs.

Otra de las respuestas es que nos gustó el limón como paradigma porque ocurre un fenómeno cultural mágico muy específico. Todxs sabemos algo acerca del limón, secretos hereditarios que van desde los usos cosméticos, de higiene, conjuros y remedios, pasando por los miles de usos gastronómicos y de cocktelería. Desde la tinta invisible hasta la cura para los sabañones o removedor de sarro y de mugre hasta regulador del ph y limpiador de la flora intestinal.

El limón es un elemento basal en la cultura y las ciencias populares y esa posibilidad de exploración nos atrapó. Entendimos que nos podíamos relacionar con cualquier disciplina y cualquier persona teniendo este aliado tan amigable, transversal y versátil.

Por último el hecho de que sean 250 árboles nos parecía una escala aún abordable, por supuesto que el número no lo decidimos nosotrxs, venía predeterminado por motivos espaciales. La plantación ocupa aproximadamente una hectárea, Polo y Any, dueñxs de la parcela, decidieron que sería una plantación libre de agrotóxicos y de pequeña escala en que los árboles tienen un espacio considerable entre sí para respetar su crecimiento, de otro modo serían muchos más en el mismo pedazo de tierra.

-Ustedes definen el proyecto como un «laboratorio de exploración de relaciones interespecie». ¿Podrían contarme más acerca de por qué escogieron el concepto de laboratorio?

Hemos pasado por distintas definiciones, pero esa es una que nos gusta. Intentaremos ser concretxs. Entendemos ese lugar como un espacio de experiencia, de exploración y ensayo que no debe responder a las dinámicas productivas del arte. No vamos a hacer obras, vamos a pensar y experimentar juntxs en un espacio que tiene sus propias dinámicas, a veces está inundado, lleno de barro, lleno de zancudos y jejenes o bajo un sol violento que no nos permite estar mucho rato. Vamos con personas que creemos que pueden adaptarse y reaccionar de forma amable a ese contexto cambiante, con el fin de situarnos y generar un diálogo desde y para el lugar, sin expectativas de «éxito», sino entendiendo la práctica artística y curatorial como vehículo de las experiencias e intercambios.

Podríamos decir que el laboratorio muta en cada estación y nos permite aprender, intercambiar y experimentar con otros/as distintos saberes, historias y conocimientos; caminando por la plantación emergen recuerdos de otros limones, observaciones que porta cada visitante, relaciones con el arte como la importancia del limón en la pintura, recetas con limón, escucha atenta de las aves que planean el lugar. La plantación nos enseña y nos permite aprender con otros en distintas capas, es un laboratorio abierto y situado que respetamos, cuidamos e invitamos a otros a ensayar.

-En el entendido de que la plantación de limones es el eje y por tanto el contacto de lxs invitadxs con el lugar es clave, ¿cómo definirían la importancia de pensar las relaciones más allá de «lo humano»?

Esto tiene que ver con convicciones, experiencias y visiones políticas del mundo. Somos personas que crecieron en el campo o con acceso a él, jugamos con barro, observamos el cielo, tuvimos abuelas que llenaban las casas de plantas y que nos curaban con hierbas.

A pesar de que siempre hemos entendido que somos parte de la naturaleza y que esta opera como un gran holobionte en una compleja red de relaciones donde cada especie depende de la otra, hasta la tercera visita, no había decantado para el proyecto la importancia de lo interespecie. Accidental y juguetonamente en la visita de Mora Lucay y Jota Ampuero, descubrimos que los gritos fuertes en dirección suroeste rebotaban y los volvíamos a escuchar después de fracciones de segundo. Ese día estaba muy nublado y el cerro en que nuestros gritos hacían eco no se veía. Para nosotros era lógico lo que estaba sucediendo, pero nuestrxs invitadxs no sabían que en esa dirección había un cerro. Simbólica y concretamente el paisaje nos estaba hablando y luego de gritar unos minutos varios perros de las cercanías se unieron al ejercicio de comunicación.

Después de esa experiencia entendimos que la exploración no debía ser exclusivamente sobre lo que nos pasa a los humanos con respecto a la naturaleza, sino preguntarnos de qué manera podemos promover experiencias de intercambio y cuidado mutuo, no solo con los árboles si no con todas las especies que habitan y visitan esa comunidad, o al menos tener conciencia de que hacer arte en contextos así, puede ser también una forma de extractivismo. A partir de ahí comenzamos a entender la plantación como una comunidad de limones y de múltiples especies que viven en simbiosis y comenzamos a detenernos de forma más concienzuda en los lazos y las formas de vida que nos encontrábamos ahí. Esa detención partió naturalmente por intentar reconocer a lxs habitantes visibles del limonar y especular más allá de lo evidente, qué relaciones construyen entre sí las muchas aves, insectos, hierbas, hongos y líquenes, sin siquiera intentar explorar la vida microscópica. A partir de ahí también, comenzamos a nombrar a Yoko Ono, nuestra perrita, como una investigadora más del proyecto Limón, pues Yoko es quizás la más activa y apasionada, investiga con el cuerpo, mete la nariz en las raíces y no le importa llenarse la guata de barro.

-Es bonita esa anécdota que cuentan, porque confirma esa máxima de que la naturaleza es impredecible, pero desde una perspectiva no trágica, ya que la frase se suele asociar a su fuerza y los estragos a los que nos podemos enfrentar. En consideración de lo impredecible es que imagino que cada dupla vivió cuestiones muy diferentes, mientras que ustedes estuvieron acompañando cada instancia, pero también viviéndola desde una perspectiva particular dada por ser lxs anfitriones. ¿Podrían definir o categorizar –a grandes rasgos– qué tipo de visitantes/residentes encontraron en este tiempo?

Si bien teníamos un programa para el desarrollo de las visitas, tuvimos que ir entendiendo y flexibilizando los tiempos y los procesos, de acuerdo al clima, las circunstancias y el tipo de visitante. Hay algunos más curiosxs, otrxs más observadores, otrxs quieren entender el contexto más allá de la plantación. Tenemos que brindar la posibilidad de que ese programa inicial se vaya adaptando a quienes invitamos y también estar atentxs al tiempo atmosférico. Este punto es muy importante para el desarrollo de la vida en el campo, mirar el cielo, sentir si hay viento sur o norte, ver cómo se mueven las nubes, saber si hay que llevar botas para el barro, o sí según el calendario de riego inundan el terreno, dado que la plantación está distribuida siguiendo el sistema precolombino de camellones, en dónde el agua entra y recorre esta grilla de tierra para alimentar a los árboles.

Lxs visitantes que fueron en estos primeros casi tres años de proyecto son amigxs del mundo de las artes visuales, la escritura, la cocina, la arquitectura, el diseño, que invitamos a pasar un fin de semana en la intimidad de una casa familiar, para compartir las comidas del día, preparar brebajes, caminar juntos por la plantación y poder conservar. Ahí nos hemos dado cuenta que surgen recuerdos de otros árboles de limón, otros datos más científicos o mágicos, otros de usos culinarios. Si tenemos que categorizar hasta ahora, podríamos definir tres especies de invitadxs.

Hay una clase de invitado que reacciona al contexto y actúa directamente en la plantación como laboratorio, por ejemplo Anamaria Briede quien se instaló con una mesa a trabajar y dibujar los limones y sus sombras o Raisa Bosich que ante la ausencia de limones en la plantación en ese momento, descubrió que el barro de ahí era super moldeable y terminamos haciendo limones de barro, o Nicolas Jackson que hizo un montón de experimentos, probó glasear una hojas del limón para comerlas y también fabricar palitos chinos con un trozo de rama de limón, para ver si la madera contamina de sabor las comidas, además de hacer sour increíble. Hay otro tipo de intvitadxs que necesitan simplemente observar y caminar para llevarse algo consigo que madura después de un tiempo. Es el caso Mora Lucay que nos compartió una canción muy bonita que hizo meses después de su visita, o el caso de Cristian Espinoza que se llevó muchas observaciones y conversaciones y nos devolvió una cartografía hidrográfica con una mirada histórica política del valle.

También hay quienes van con una idea fija de lo que quieren hacer, a veces eso resulta y otras veces no. Por ejemplo, Natacha Cabellos nos propuso poner un foco detrás de una tela para ver la acumulación de insectos nocturnos o Jota Ampuero, que lo invitamos porque dibuja increíble, pero su única expectativa era hacer un pie de limón para el que llevó todos los ingredientes, menos limón. El pie le quedó increíble también.

Creemos que no hay fórmulas o una sola manera de aprender y estar en la plantación. En cada visita hemos podido conocer otra versión más íntima de cada persona, estar en un lugar abierto hace que las personas se afecten por el contexto y este tiempo más pausado, y más presente.

-Como participante de una de las estancias puedo dar fe del valor que tiene la experiencia: visitar los limones, conversar en el patio y volver a los limones. De algún modo, el fin de semana en la parcela tiene otro tiempo, un ritmo lento, porque no hay nada que se deba conseguir o alcanzar. Un ritmo de largas sobremesas y recorridos pausados. Esto me parece muy importante contarlo, porque no sé si eso se puede evidenciar de otra manera. En ese sentido, ¿cómo se dio el tránsito entre las microresidencias y la exposición actual?, ya que como bien señalaron, crear obras no es parte fundamental del proyecto.

Durante todo el tiempo que hemos estado viajando y madurando el proyecto no habíamos pensado en mostrarlo, al menos no en formato exposición, de hecho como dices tu la invitación inicial a quienes nos visitan, no tiene el fin de crear una obra, sin embargo empezó a surgir la necesidad de compartir este proceso, no guardarlo solamente como una experiencia. Anamaría Briede, quien participó en una de las estancias, es la gestora y creadora del República 760, una casa en Limache donde hay distintos talleres de oficios y que tiene dos espacios expositivos. Anamaría nos invitó a mostrar el proyecto poco después de su visita y pasó más de un año hasta que volvimos a hablar del tema y varios meses más para que se concretara. Nos interesaba hacerlo ahí, que fuera una colaboración entre personas que llevaban proyectos a pulso desde los cuidados y los afectos. Entendimos que tenemos lógicas similares de operar, ella nos estaba abriendo su casa-taller para mostrar el proceso de muchas pequeñas experimentaciones más que obras, también nos atraía que fuera en un lugar que está en ese límite ciudad-campo como lo es Limache, que en el patio de la casa hubiera otro limonero plantado, que fuera una casa acogedora que nos recibiera con todo nuestro archivo. Si bien, hay varios ejercicios propuestos por algunxs invitadxs que se pueden considerar obras, también hay un montón de otros gestos expositivos más indeterminados que dan cuenta de las experiencias, además de fotos, palos, hojas, tierra, limones, registros en video, audios y ejercicios editoriales como “Limoncello Hoy” de Radiopasajes o un libro de dibujos y observaciones que hizo la propia Anamaría con taller carta o una publicación que hicimos nosotros a partir del texto que Pedro Donoso nos envió una semana después de visitar la estancia.

A propósito, el 3 de mayo, pensamos hacer un bingo que nos permita poder conversar, compartir, comer y socializar amable y horizontalmente en torno a la exposición. Ambas actividades serán abiertas y están todxs invitadxs.

-Aparte de estos próximos pasos, ¿cómo ven el futuro del proyecto?

Nos encantaría decir, se vienen cositas, pero la dinámica del proyecto creemos que ha sido una en que suceden cositas inusitada y lentamente. Tenemos un ritmo que responde a nuestros tiempos y capacidad de organización, pero también a los tiempos de la plantación y eso de alguna manera lo hemos ido haciendo consciente en el proceso. Por el momento queremos seguir haciendo visitas, tenemos una buena lista de personas interesadas e invitadas con las que no hemos logrado coordinar, y esa lista crece, decrece y se deforma a medida que vamos conociendo gente o vamos cambiando de intereses. Lo entendemos como un trabajo curatorial orgánico, que depende mucho de los momentos contextuales y ambientales, desde los afectos y la confianza.

Uno de nuestros objetivos secretos es que quienes ya visitaron el proyecto limón, se contagien con el pensamiento limonario, piensen de dónde vienen sus limones, quien los cosecha, con qué agua se riegan, de qué forma lo usan diariamente, dejar de ver la planta de forma estrictamente productiva. Si tenemos una planta que nos da un fruto la observaremos, la cuidaremos, la escucharemos y tomaremos prudentemente los privilegios que entrega, que podemos aportar al respeto de estas comunidades vegetales.

Nos gusta pensar que estamos creando una red, una comunidad en torno a los cítricos y que esta red puede cruzar a otros territorios, otras plantaciones, otros cítricos, ya sea conociendo otras plantaciones vecinas, mapeando los limones urbanos que hay en nuestras ciudades o probando con otras recetas. Nos sigue pulsando la idea de que el limón es un gran espacio para cruces de disciplinas, saberes y maneras de entender la vida, el arte y sus bordes.