[ADELANTO] Todo lo que tenías que hacer. Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet de Tomás García Álvarez

El libro del periodista Tomás García -publicado por Alquimia Ediciones- recupera las voces de las mujeres que arriesgaron sus vidas para ayudar, proteger y resistir con valentía en la lucha contra la dictadura cívico-militar de Pinochet. Sus testimonios revelan no solo el coraje en medio de la oscuridad, sino también la solidaridad y el amor por la vida.

Supe de ellas años atrás. A través de terceras personas que las evocaban sin decir sus nombres. No los recordaban o los habían borrado de sus cabezas a la fuerza. Eran otros y otras las protagonistas de las historias que solemos leer sobre ese oscuro periodo dictatorial. Ellas no. Ayudistas las llamaban. Cumplían tareas de colaboración con los perseguidos y perseguidas de los partidos de izquierda.

Por esos días, en 2018, rastreaba la historia de Ricardo Palma Salamanca, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y me tocó entrevistar largamente a personas que habían sido parte de su vida. En algunas de ellas, saltaron sus identidades. Chapas, pseudónimos, nunca sus nombres reales y aunque así hubiera sido, nada las definía mejor que sus propias acciones. Sus experiencias vitales, sus sentires, su arrojo abnegado. Miedos que al parecer habían guardado debajo de la cama cuando hacían lo que hacían.

Sus sombras quedaron en mi cabeza. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Me pregunté varias veces.

Conocí a una mujer mientras reporteaba para ese libro. Me dijeron que había colaborado en el rescate en helicóptero de la Cárcel de Alta Seguridad, en 1996, y guardado a los cuatro frentistas fugados en una casa del litoral, antes de salir del país.

La contacté. Nos encontramos y comencé la entrevista con preguntas sobre su experiencia y participación política. Pero yo quería saber otra cosa, si es que era ella la que había escondido a los cuatro rescatados. Después de una hora le lancé la pregunta media disfrazada, bordeando la conversación que se había vuelto cercana. Sonrió incómoda como si se hubiera visto atrapada. Trató de evadir la pregunta e insistí sin presionar hasta que me dijo:

—Pero no fue para esa fuga.

Me desilusioné un poco. Su testimonio no me serviría para reconstruir ese pasaje de la historia de Palma Salamanca. Llegué a ella a través de un dato equivocado, pero guardé el audio de la entrevista en mi computador por si algún día quería escucharla. Había hecho otras cosas tanto o más importantes en la dictadura.

Una tarde de noviembre de 2022, sentado en un cine al aire libre vi la película 1976, de la directora Manuela Martelli. Era su ópera prima. Las imágenes aparecieron y entonces escribí luego para un medio de comunicación lo siguiente: “Vestimentas impecables, autos y casas en la playa, todo lo que habla de una vida de privilegios, se ve trastocado cuando la protagonista acepta hacerle un favor a un sacerdote amigo. En sus manos cae la sobrevivencia de un supuesto delincuente llamado Elías. Un antisocial que apenas se mueve producto de una herida de bala en su pierna. Esta es la primera estación de un largo recorrido en tren. Parada allí, Carmen elige volver a cuidar, contraviniendo su deseo de abandonar la crianza. Pudiendo negarse a atravesar el túnel, ella misma reconocerá cuánto peso puede tener el instinto más allá de las concepciones sociales. En esa búsqueda personal no caben las valoraciones morales, Carmen, quizás, está haciendo lo que cree que debe hacer”.

Esa tarde me di vueltas en la silla, mis piernas se con trajeron. Sentí esa energía que inflama el estómago, llega a la garganta y conmueve el pecho hasta inquietar el cuerpo completo. Quería pararme impulsivamente.

Una mujer abrió la palabra en un conversatorio después de la película y lloró. Contó la historia de su madre. Dijo que ella había vivido algo similar. Sentí la necesidad de correr, no queriendo escapar, al contrario. Quería buscarlas. Quería escribir.

Entonces me acordé de la entrevista de 2018.

Días después, fui a la grabación en mi computador y me puse los audífonos. La transcribí con la nostalgia que provoca leer una carta antigua hallada por casualidad en un cajón. Y lo confirmé: esa mujer era como Carmen, pero tenía huesos y carne. No era de ficción.

Me propuse encontrarlas. Hallar los ovillos de lana, identificar la punta y tirar de ellos.

Y no voy a mentir. Muchas veces antes de partir me cuestioné si yo, una persona homosexual que se identifica como varón, podía escribir estas historias. Me sentía ultrajando experiencias que no me correspondía contar. Que no era mi tarea ni mi lugar. Pero luego de conversaciones con amigas, familia, compañeras de trabajo, me convencí de que alguien tenía que hacerlo. ¿Por qué esperar?

Fui llegando a ellas por medio de datos. Entrevisté a mujeres que luego no terminaron formando parte de este libro, pero que me llevaron a otras mujeres y luego a otras. Como si fuera una cadena, tal como fui entendiendo que se ejecutaban sus tareas durante la dictadura, siendo parte de un tremendo engranaje de supervivencia.

Luego de diversos encuentros, comprendí más claramente el enorme valor de las mujeres ayudistas. Aquellas que, sin abandonar sus tareas en el hogar, siendo madres, abuelas, cuidando a familiares, trabajando diariamente, se dispusieron para salvaguardar la vida de miles de personas que eran perseguidas por el régimen de Pinochet.

A medida que registraba detalles de sus acciones, veía pasar sus vidas frente a mí. Y cualquier persona amante de las historias, mucho más las y los periodistas, sabemos que cuando eso ocurre sin forzarlo hay una historia que merece ser contada. En mi cabeza se reconstruyeron las escenas, como si al cerrar los ojos pudiera ver una película. Por ese motivo en esta narración hay pasado y presente conjugados, abrazándose y dialogando en un mismo párrafo. Solo así, jugando con el tiempo, pude representar la potencia, la energía, la porosidad de sus relatos.

Sabrán comprender también historiadoras, historiadores y militantes —que lo fueron o lo siguen siendo— que, en este libro, tal vez, el término “ayudistas” se ha deformado. Pero es la misma investigación la que permite entregarle una multiplicidad de formas a este término.

Entendí que no hay una única manera de ser ayudista. Entendí más profundamente que el término ya es injusto. Algunas mujeres me hicieron ver que “ayudar” es una labor secundaria. Y que, claro, en los engranajes las piezas no son iguales, pero todas son fundamentales para echar a andar un mecanismo.

También compartieron conmigo sus reflexiones sobre el peligro, uno que consideran no se ha ido del todo. Por esta razón, y a petición de un par de ellas, algunos nombres han sido cambiados para proteger sus identidades y las de otras personas.

Las mujeres ayudistas fueron —siguen siendo— la segunda y la primera línea. El refugio, la contención, la puerta para seguir viviendo. Sin ellas los listados de detenidas, secuestrados, desaparecidas y asesinados podrían ser todavía más largos. Ayudistas, colaboradoras, mujeres resistentes, como sea mejor llamarlas –todavía no lo tengo muy claro– eran, sin saberlo, sin nombrarse, un nuevo respiro. Estaban. Hacían. Bordeaban el peligro y, envueltas en los velos de las cortinas más oscuras, atravesaban las ventanas para ver del otro lado algo de luz y devolverle uno de sus rayos a los perseguidos y las perseguidas.

Todo lo que tenías que hacer es el mandato, pero también la opción. Es el deber y la voluntad personal caminando entrelazadas.

***

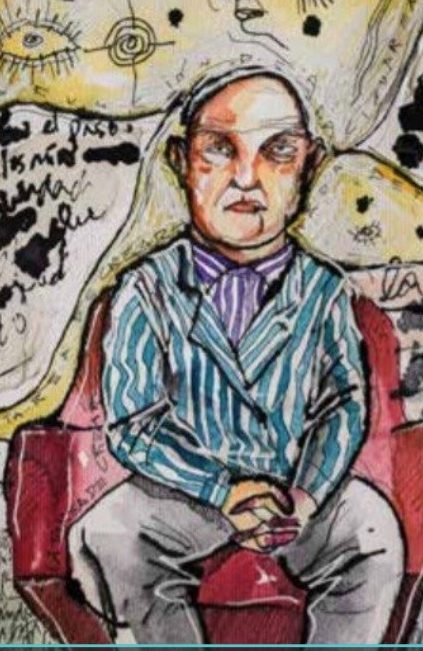

Tomás García Álvarez (Santiago, 1995). Es periodista y durante su carrera ha escrito para distintos medios de comunicación sobre memoria histórica y derechos humanos. Es también autor del libro El Negro Palma. Retorno desde el punto de Fuga (Ceibo Ediciones, 2020), y cofundador de la revista digital Efecto (revistaefecto.cl). En 2024 obtuvo la beca de creación literaria del Fondo del Libro y la Lectura.

[Tomás fue practicante de La Raza Cómica]