La vida desfila ante los ojos

Estábamos perdidos. Llevábamos horas caminando en la oscuridad sin que pudiéramos encontrar el sendero que debía conducirnos hasta El Paraíso, el cuartel de la Cuarta Brigada de Ejército que íbamos a atacar esa noche en la que se realizaría la operación más grande de la guerra civil de El Salvador hasta ese momento. Seguramente el resto de nuestro destacamento ya había ocupado sus posiciones. El asalto estaba planeado para las dos de la mañana y nosotros tendríamos que haber llegado una hora antes de entonces, pero faltaban pocos minutos para la hora prevista para el asalto y todavía nos encontrábamos a la deriva.

Me sentía agotadísimo y todos estábamos con hambre y mucha sed. Transitábamos un sendero y luego nos deteníamos sin saber dónde estábamos. Vladimir, el jefe de pelotón e Inés, el segundo al mando, trataban de decidir cuál era el camino más adecuado. Partíamos hacia un lado, después tomábamos otra dirección sólo para cambiar de rumbo poco más adelante. Lo único positivo era que todos los desplazamientos eran – suponíamos – más o menos en un mismo sentido. Yo avanzaba como un zombi, medio inconsciente. Aquel era territorio enemigo, por eso nuestros compañeros no estaban familiarizados con la zona y sus veredas.

Sudábamos copiosamente por el esfuerzo y nuestras cantimploras estaban vacías desde hacía horas. En las zonas controladas por la guerrilla conocíamos la ubicación de pocitos naturales y de los riachuelos que brotaban por todas partes, pero este era terreno agrícola, así es que no había ningún acceso al agua. Nuestra última comida había sido a las seis de la mañana del día anterior, un par de tortillas con unos pocos frijoles. Más tarde, hacía ya unas ocho horas, me había echado a la boca un puñadito de nuestra ración operativa, consistente en no más de doscientos gramos de harina cruda con un poco de azúcar. Mi amigo Arnulfo vino a mi rescate emocional: «No se preocupe, Rodrigo – ese era mi nombre de guerra -, ya vamos a llegar al cuartel y ahí vamos a tener toda el agua que queramos”.

Nos movíamos a ciegas entre milpas de maíz y otras plantaciones. Cruzamos un huerto de maicillo, o sorgo, que no es adecuado para el consumo humano y se usa como forraje para ganado. Vi a algunos combatientes que arrancaban los granos y se los echaban a la boca para calmar el hambre. Hice lo mismo. Por supuesto que no sabía a nada comestible, y eran durísimos. Cuando logré quebrar algunos con los dientes y los remojé con la poca saliva que me quedaba, al chuparlos me di cuenta, pese al sabor detestable, que mi propia saliva calmaba algo el hambre y engañaba la sed.

Estábamos tan atrasados que comenzamos a trotar para ganar tiempo. Eso fue el colmo para mí, ya no me podía las piernas. Estaba al límite de mi resistencia.

De pronto vimos el cielo iluminado por el reflejo de unas luces algo más adelante. Algunos combatientes exclamaron “¡El Paraíso!”. Comenzamos a subir una lomita y de pronto apareció el cuartel en todo su siniestro esplendor. Quedé totalmente sorprendido por sus enormes dimensiones.

No parecía un cuartel – como recordaba que eran los cuarteles de mi país, como el Maipo, o el Coraceros, e incluso el Silva Palma -, sino que éste parecía una ciudad. Estaba completamente iluminado, como si fuera de día (mis recuerdos aquí son distintos a los reportes oficiales del ataque). Había una carretera que lo rodeaba y podíamos escuchar y ver un vehículo blindado con una ametralladora punto cincuenta que recorría esa ruta, circundando la guarnición militar durante toda la noche.

En la periferia del cuartel se alzaban torres con ametralladoras, como las que recordaba del campo de concentración de Puchuncaví, donde había estado prisionero en Chile.

Me pregunté cómo era posible que, a pesar de todas esas luces, de la ausencia de vegetación en las cercanías – pues el ejército salvadoreño cortaba o quemaba todo lo que creciera alrededor para eliminar parapetos y posibles ataques sorpresa -, a pesar de las torres, del vehículo artillado, etcétera, nuestras Fuerzas Especiales de todos modos hubieran penetrado el cuartel noche tras noche, explorando sistemáticamente el bastión enemigo.

Para aproximarnos al punto de ataque que se nos había asignado, debíamos pasar justo a los pies de una de las torres. Teníamos que hacerlo muy despacio, cuidadosamente y en silencio para que los soldados en ella no nos detectaran, ya que, en todas las operaciones de ataque, si algún grupo era detectado antes de la hora acordada para el inicio, se rompía el fuego y comenzaba la ofensiva en ese mismo momento.

Sin embargo, como íbamos tan atrasados y aún nos faltaban unos ochenta metros para llegar a nuestra posición, no disminuimos el paso y seguimos trotando por una lomita, de bajada. Yo estaba tan extenuado que tenía las piernas como chicle y me caí justo bajo la torre, encima de una pila de piedras. Mi cantimplora de aluminio dio botes sobre las rocas, haciendo un ruido tremendo. Todos nos volvimos apuntando los fusiles hacia arriba, esperando la lluvia de balas que de seguro nos caería encima. Después de algunos segundos en que estuvimos inmóviles como en el juego de la «momia», al ver que nada ocurría supusimos que los soldados estaban durmiendo. Así que continuamos nuestro trote.

Antes de que pudiéramos llegar a nuestra posición, escuchamos una ráfaga. Ahí comenzó a volar todo por los aires, incluidas las torres que ya habíamos dejado atrás. Seguramente habíamos pasado junto a los compañeros de las Fuerzas Especiales encargados de volarlas, pero estaban tan camuflados que no nos dimos cuenta de su presencia.

Un año después conocí y me hice amigo de Rafa, el combatiente que comenzó el ataque aquella noche y que dio inicio a los enormes fogonazos de las explosiones y a su ruido ensordecedor.

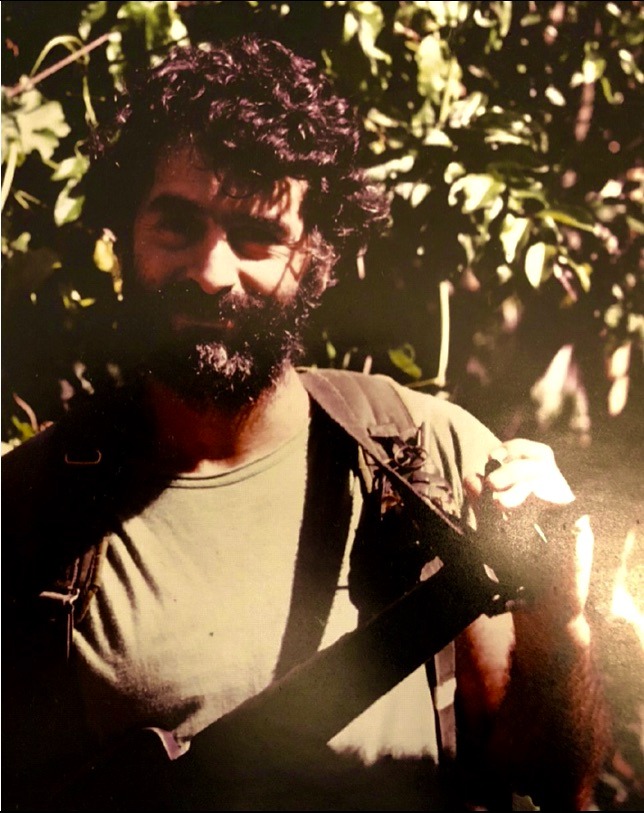

Mientras todo eso ocurría, un rápido pensamiento pasó por mi mente: “¡¿Qué hago aquí?!”. Yo era un profesor de edad – casi – mediana, con familia e hijos, que había sido simpatizante de la Democracia Cristiana en Chile, un terco pacifista durante la adolescencia y que casi se fue preso por rehusarse a hacer el servicio militar obligatorio. Así como dicen que pasa la película de nuestras vidas ante los ojos cuando estamos a punto de morir, una serie de imágenes y de recuerdos interrelacionados comenzaron a circular por mi mente.

Este libro es, en parte, un recuento de esas imágenes. Está basado en mis recuerdos. Me disculpo con los compañeros que sobrevivieron, los que aún viven y que fueron parte de estas historias, si es que acaso sus memorias no coinciden exactamente con las mías. De hecho, unas importantes protagonistas de estas historias, Haydee y Ewa, su hija, tuvieron la oportunidad de revisar las páginas de este texto en las que aparecen ellas y estuvieron de acuerdo con muchos de mis recuerdos, pero no con otros, e incluso hasta medio se ofendieron con algunas partes del relato, que luego corregí. Pero, como decía, no he tenido la posibilidad de hacer ese ejercicio de justicia con todos quienes son mencionados y aparecen en este libro.