Felipe Moncada Mijic: “Al abrirte a la naturaleza ganas una dimensión completa”

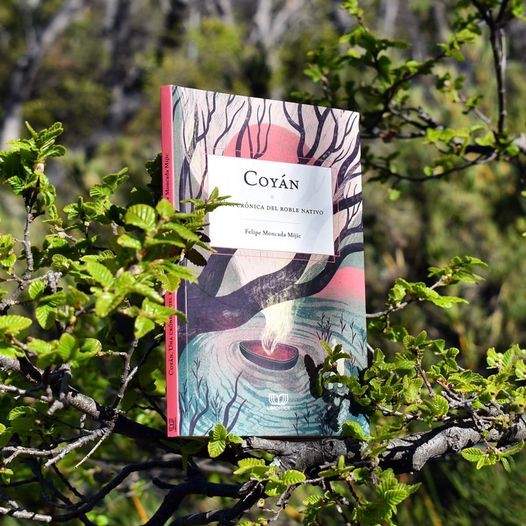

Esta conversación con el poeta y cronista gira en torno a su libro “Coyán: una crónica del roble nativo”, una obra publicada por Libro Verde que entrelaza la memoria cultural, la observación botánica y la poesía para pensar la relación entre los seres humanos y el bosque chileno.

A partir del roble nativo, o coyán, en mapudungun, Moncada construye un entramado de historias, lecturas y experiencias personales que dan cuenta de la transformación del paisaje y de las formas en que el lenguaje, la ciencia y la sensibilidad poética se cruzan al intentar nombrar la naturaleza.

En esta conversación, el autor reflexiona sobre la pérdida del bosque nativo, el cruce entre la poesía y la biología, y la transmisión del conocimiento popular en figuras como Don Wence, un campesino que encarna una sabiduría ancestral y una convivencia respetuosa con el entorno. Coyán no es solo un homenaje al árbol y a la cultura que lo rodea, sino también una invitación a recuperar una mirada más profunda y sensible hacia el territorio.

A través de su tono contemplativo y su enfoque híbrido, entre la crónica, la investigación y la poesía, Moncada propone un modo de pensar la naturaleza desde lo cotidiano y lo afectivo, recordándonos que cada palabra, como cada rama, puede ser una forma de volver al bosque.

—El libro comienza con la idea de internarse en el bosque y elegir una especie para pensar en ella. ¿Por qué elegiste el roble nativo?

Porque me ofrecía muchas posibilidades de relacionarlo con elementos culturales de esta zona. Quedan vestigios en distintos ámbitos: en las construcciones, en las cercas de los campos, en los ferrocarriles, en las minas, incluso en los postes antiguos. Culturalmente, el roble está muy arraigado: aparece en refranes, en comparaciones relacionadas con la dureza o la duración. Me resultaba fácil conectarlo con aspectos de la vida cotidiana, porque está presente en oficios tradicionales —la carpintería, la construcción de botes— y en muchas otras áreas. De alguna forma, el libro no tiene un relato principal, sino que son puras ramas, como las de un roble.

—Escribes: “Es fácil imaginar que en casi dos siglos de construcciones navales los bosques se fueron reduciendo a su mínima expresión…”. ¿Qué te pasa con esas imágenes, con esa pérdida del bosque?

Yo lo conocí así. De niño, en mis primeros viajes en tren o en bus a Constitución, ya se veía ese paisaje de pinos, igual que ahora. En ese momento no me parecía extraño: era lo natural. Después, cuando conocí los bosques de la cordillera, dimensioné el cambio. Comprendí que en esos valles o en la cuenca del río Maule hubo una transformación radical. Con la lectura, los estudios botánicos y los registros históricos uno puede rastrear ese cambio. Hay textos que cobran sentido solo a la luz de esa pérdida: por ejemplo, Las tierras pobres de Jorge González Bastías. Uno no entiende bien el contexto de esos poemas hasta que comprende la transformación del suelo y la desaparición del bosque nativo. En ese sentido, la conciencia viene después; al principio, todo parece natural.

—En el libro citas mucho a poetas como Juvencio Valle o González Bastías, pero también a investigadores y naturalistas. ¿Cómo vincularías la poesía con la biología o la investigación científica?

La poesía y la ciencia se cruzan en el uso del lenguaje. En la poesía, las metáforas y analogías sirven para comprender el mundo a través de comparaciones. Y en la ciencia pasa algo parecido: al describir fenómenos, los científicos también recurren al lenguaje, y este muchas veces no alcanza. Tienen que estirarlo, crear palabras nuevas, usar metáforas.

La poesía es el territorio donde el lenguaje se expone más, donde el contenido y la forma están más cerca. Pero la ciencia también tiene algo de eso: necesita de la imaginación y de la invención verbal para describir la naturaleza.

—¿Qué viene primero para ti: la poesía o la investigación?

La poesía, siempre, porque nace de lo sensitivo. Uno se queda con ciertas sensaciones que intenta traducir en palabras. Puede salir un poema, o algo que se le parezca. Después viene la observación más sistemática, lo que podríamos llamar el método científico. Pero en mi caso, lo primero es lo sensible, lo que se percibe.

—Hay un personaje entrañable en el libro, Don Wence, a quien describes como un hombre con fama de brujo. ¿Cómo fue tu experiencia con él?

En el campo la gente suele tener muchos oficios. Don Wence era cuidador de un predio, hacía carbón, manejaba animales, mantenía los caminos. A mí me impresionó porque parecía un jardinero del bosque. Caminar por los lugares donde él trabajaba era como andar por un jardín botánico: todo tenía un orden natural, una armonía. Su método era hacer podas de distintos árboles para producir carbón, dejando crecer los más grandes y generando claros. Por eso me daba esa sensación de que cuidaba el bosque. Y sí, lo de las lagartijas es verdad: tenía una relación muy especial con ellas. Era como ver a alguien con su perro: las lagartijas levantaban la cabeza cuando él hablaba, lo seguían. Tenía una conexión real con ese entorno.

—¿Y cómo fue tomar once con él, en el rancho?

Entretenido. Tenía una cantidad de historias impresionante y un conocimiento muy profundo sobre plantas y animales que lo expresaba de modo natural. Es como conversar con una enciclopedia viva. A veces usa otros nombres, distintos de los científicos, pero entiende perfectamente las relaciones entre las especies. Ese saber viene del aprendizaje cultural, transmitido de generación en generación.

Esa vez nos recibió en su rancho muy sencillo, con agüita calentada en las brasas, contándonos sobre el pasado del lugar. Lamentablemente, personas como él son cada vez más escasas, con la expansión de otros modos de relacionarse con el territorio. Tuve suerte de conocerlo. Su nombre completo es Wenceslao.

—En el libro explicas los distintos nombres del roble: Hualle, Pellín, Nothofagus… ¿Por qué decidiste titularlo Coyán?

Porque yo mismo me sorprendí con ese nombre. No sabía que el roble nativo se llamaba Coyán. En el proceso me apoyaron mucho Diego Alfaro el editor literario y Rodrigo Moren el editor general de la colección, a quien recuerdo con mucho cariño y gracias a quien estamos hablando de esto. Él me propuso participar en el proyecto, y le dije que quería trabajar con el roble. Pero cuando consultó con biólogos, le dijeron: “El roble es europeo, no es nativo”. Y tenían razón: la palabra roble viene del español. Ese fue el primer clic. Empecé a investigar y descubrí las designaciones mapuches: hualle, pellín y coyán, que se refieren al árbol en distintas etapas de su vida.

Me interesó coyán porque era el nombre general de la especie y porque conectaba con el Mapudungun, una lengua que forma palabras compuestas, cargadas de sentido. Además, hay apellidos y topónimos derivan de ahí.

Elegí ese nombre también como un reconocimiento a la cultura mapuche y su profundo conocimiento botánico. Ya en el siglo XVIII, Molina había reconocido ese saber en su Historia Natural de Chile. Hay una sabiduría muy completa y cotidiana en esa relación con las plantas.

—Entre las páginas 47 y 51 hablas de tu adolescencia y luego de tu hija. ¿Cómo ha sido pasar de explorar el bosque con tus amigos a hacerlo con ella?

Nunca lo había pensado así, pero creo que tiene que ver con la forma en que habitamos el mundo. Quienes vivimos en la ciudad somos un poco bidimensionales: calles, casas, panderetas, una plaza. En cambio, la naturaleza es la tercera dimensión. Al abrirte a ella, no ganas nada material, solo sensibilidad. Pero eso ya es mucho: ganas una dimensión completa.

Al contemplar la vida natural se amplía el imaginario, la cabeza se expande. Los niños lo muestran claramente: se asombran ante lo natural porque lo tienen despierto. Nosotros lo hemos dormido. Entonces, compartir eso con una hija es como acompañarle a mirar por una cerradura, a percibir más.

—En el capítulo “Universo en el árbol” das distintas visiones: la de los vecinos, la municipalidad, los comerciantes… ¿Cuál es tu visón sobre el árbol?

Mi visión del árbol es el propio libro. El árbol funciona como un eje, un punto de partida que se ramifica hacia múltiples direcciones: lo poético, lo práctico, lo espiritual. El universo está interrelacionado, pero para entenderlo tendemos a fragmentarlo. La ciencia hace eso: se aproxima al todo mediante modelos parciales.

En Coyán intenté mirar el árbol desde distintos ángulos: el del poeta, el del artesano, el del investigador, el de los pueblos originarios, incluso el de los druidas. Cada mirada abre una rama distinta del mismo tronco.

—Por último, ¿cómo ves el futuro del Coyán? En el libro dedicas un capítulo completo a eso, y es una visión algo apocalíptica.

Sí, puede sonar apocalíptico, pero creo que a veces hay que exagerar para generar conciencia. Aun así, hoy soy más optimista que cuando lo escribí.

Hay una conciencia creciente sobre el valor de los árboles nativos, incluso en el mundo rural. Existen leyes de conservación, y la mirada sobre el bosque ha cambiado mucho en treinta años. Antes la gente decía sin remordimiento: “Mira la plata que se puede sacar de ese bosque”. Hoy eso ya no se dice tan fácil; hay más pudor, más conciencia. Por eso es importante seguir hablando del tema, porque las ideas también influyen en las decisiones y las políticas. Cada conversación puede ser un granito de arena, o un porotito, como decimos acá, a favor de la conservación.