Cronología de Katia Muñoz

/ por Martín Cinzano

1984. Nacimiento de Katia Muñoz González el 5 de octubre, en la Colonia Obrera, Ciudad de México, hija de un imprentero y una costurera.

1985. Primeros avances a gatas por la casa. La figura de un Sancho Panza labrado en plata golpea accidentalmente su cabeza producto del terremoto de septiembre; el golpe, según la madre, traería consecuencias.

1986. Aprende a caminar.

1988. Se pierde en el Zócalo capitalino durante una manifestación contra el fraude electoral. Los padres, desesperados, la buscan durante horas. Recorren Madero, recorren 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, 5 de Mayo, sin resultados. No dan aviso a la policía porque desconfían de los uniformados. Al regresar a la casa, abatidos, encuentran a Katia en la puerta, sacándose los mocos. La madre debe contener al padre para impedir una paliza.

1991. Ingreso a la escuela primaria Juan Ruiz de Alarcón. Algunos problemas de lectoescritura.

1992. Se agudizan los problemas de aprendizaje. Katia confunde el signo + con la letra T, el 0 con la O, el 6 con la G, el álgebra con la gramática. En diálogo con la maestra, su madre achaca estos problemas al golpe en la cabeza de 1985.

1993. Los problemas de aprendizaje al parecer han quedado atrás. La niña exhibe habilidades lectoescriturales normales, aunque manifiesta cierta tendencia a aislarse del grupo.

1995. Divorcio de sus padres. Katia se queda con su madre en la casa de la Colonia Obrera y ve a su padre los fines de semana en la imprenta ubicada en la misma Colonia. Desprecio por la escuela.

1996. Ingreso a la Secundaria Lázaro Cárdenas. Primeras pintas.

1998. Primera menstruación. Interés por los cuentos de Horacio Quiroga y Edgar Allan Poe. Escritura de “La mano roja”, relato de corte fantástico inspirado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

1999. Es un año sin duda difícil para Katia. Tal vez el año determinante en la formación de su carácter. En enero, reaparecen los problemas de aprendizaje escolar, esta vez bajo la forma de una especie de dislexia. Un profesor de español con afición a la psicopedagogía se interesa por las dificultades de Katia y la somete a diversas pruebas de fonoaudiología, sin resultados claros. Katia, en silencio, se siente atraída por el profesor, a quien encuentra muy parecido al actor Kevin Costner. En marzo, Katia reescribe “La mano roja” incorporándole detalles escabrosos al estilo gore, además de un tono marcadamente sarcástico al referirse al PRI, al PAN y al PRD. El cuento lleva ahora una dedicatoria al profesor de español. En abril, influenciada por algunas lecturas, Katia añade un epígrafe de Ricardo Flores Magón. Relee el cuento y queda conforme: es la versión definitiva. Piensa que nunca más sentirá el impulso de escribir, y no le importa. En mayo, luego de pensárselo mucho, busca al profesor y le obsequia el cuento. Al día siguiente el profesor le devuelve el cuento y, con tono de preocupación, observa en él una gran cantidad de errores ortográficos y gramaticales. Es buena la idea, dice el profesor, pero esto, Katia, con todo respeto, está muy mal escrito. Ella, con el cuento en la mano, regresa a su casa, abatida, decidida a prenderle fuego al relato. Pero antes de hacerlo, con el encendedor en la mano, relee una vez más “La mano roja” y decide reescribirlo. En esta última versión Katia se divierte. El asesino de Colosio es el profesor, que a su vez es un robot manejado mediante control remoto por Carlos Salinas de Gortari, que a su vez es un androide dirigido telepáticamente desde Washington, donde todos los funcionarios tienen el rostro de Kevin Costner. En octubre, la madre de Katia, contra su voluntad, le celebra los quince años con una fiesta en la casa de la Colonia Obrera. Durante la fiesta (que es modesta: nada de bandas, nada de chambelanes, un par de botellas de tequila, un par de cartones de cerveza y diversas botanas baratas), una de sus amigas intenta seducir a su padre. No sólo lo intenta: efectivamente lo seduce. La amiga tiene un año más que Katia pero, para ser francos, representa diez más. Un par de tetas prominentes, un trasero bien formado, un cierto descaro en la mirada. El padre no puede más, se la lleva al cuarto de Katia y ahí pasan un buen par de horas. Katia le recrimina a su madre el haber organizado aquella celebración infame y sale de la casa, camina por las calles de la Colonia, llega al Eje Central, entra a un billar y pide una cerveza. El locatario en un primer momento duda. Acabo de cumplir dieciocho, dice Katia. El locatario no le cree pero de todos modos destapa una cerveza para ella. Al cabo de un rato, Katia se encierra en el baño del billar y se pone a llorar. Luego se calma, sale del baño y pide otra cerveza. El locatario esta vez le pide el dinero. Recién en ese momento Katia se da cuenta de que no tiene más que veinte centavos entre las pelusas de su bolsillo. Pinche escuincla pendeja, dice el locatario. Katia intenta salir corriendo del local pero antes de llegar a la acera dos sujetos le cierran el paso. Uno de ellos le descerraja el taco de billar en la cabeza: Katia cae mareada, extrañada, su cuerpo se arquea y se lanza a vomitar sobre el piso. El locatario la ayuda a incorporarse mientras le grita que se largue. Al llegar, su casa está a oscuras y Katia se acuesta no sin antes examinarse el ano, la vagina, como si la sola voz del locatario hubiese hecho estragos en su cuerpo. Después, cae dormida. En diciembre, finalmente, Katia quema el manuscrito de “La mano roja”. Se siente desdichada. Deja de visitar a su padre, que al principio exige las visitas, eres mi hija, te quiero, etcétera, pero poco a poco va dejando de buscarla.

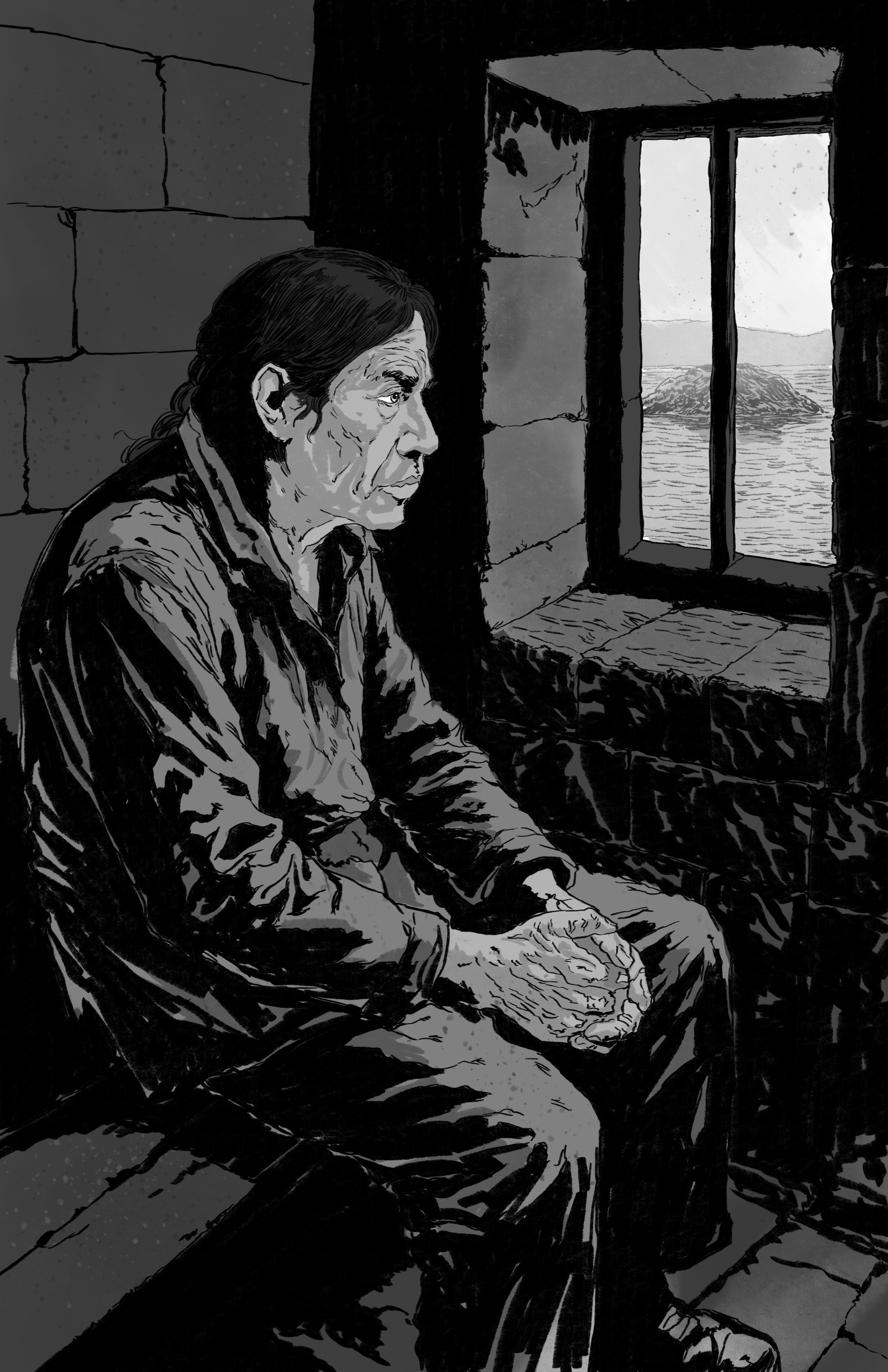

2000. Sin concluir la Secundaria, abandona la escuela. Se dedica a vagar por la Colonia, a conocer amigos, leer alguna novela, vivir de los esporádicos trabajos de costura de la madre, con quien la relación es cada día más tensa.

2001. Katia está decidida a perder la virginidad. Se ha desarrollado, las caderas se le han ensanchado, ahora sus pezones parecen dos bocas esperando permanentemente un beso. Pero, por alguna razón, no resulta atractiva. Quizás, piensa, es porque desde el episodio del billar no puede evitar encorvarse levemente. O tal vez, conjetura, es porque en su rostro hay algo desajustado, la marca involuntaria de una desgracia.

2002. El profesor de español visita a Katia un par de veces; intenta convencerla para que retome sus estudios, pero Katia no accede. El profesor, de todos modos, le deja algunos libros de lectura obligatoria.

2003. Febrero. Katia es vista por última vez en la intersección de las calles Efrén Rebolledo e Isabel la Católica, en la Colonia Obrera. Según su madre, durante los últimos meses frecuentaba algunas amistades presumiblemente dedicadas al tráfico de drogas en dicha esquina. Según su padre, Katia es una retrasada mental.

2003. Mayo. El profesor recibe un correo electrónico de Katia. Le escribe que quiere verlo, abrazarlo, vivir con él. El profesor le responde de inmediato pidiéndole señas, dónde estás, Katia, ¿estás bien? Pasado un par de horas, Katia responde: estoy bien. Kiero. El profesor le pregunta dónde, a qué hora, dime tú, pero ya no hay respuesta. Duda si llamar a su madre o acudir a la policía. Finalmente, opta por esperar. Al día siguiente Katia aparece en el Messenger del profesor. ¿Has comido algo?, le pregunta él con cautela. Sí, sí, un chingo, responde Katia. ¿Dónde te has metido? Hay carteles con tu foto, tu madre te busca. Me bale verga, escribe Katia, ¿puedo ir a su casa? No sé, escribe el profesor. Ándele, escribe Katia. El profesor responde no, mejor vamos a buscar a tu madre. La respuesta de Katia esta vez es uno de esos emoticones que expresan hastío, aburrimiento, tal vez decepción ante las palabras del profesor: súbitamente abandona la conversación.

2003. Septiembre. Toda búsqueda de las señas de Katia Muñoz se ha tornado infructuosa. El profesor, la madre, el padre y amigos de Katia se empantanan en acusaciones mutuas durante lo que resta de 2003 y gran parte del año 2004.

2004. El 5 de octubre, al cumplirse el vigésimo aniversario de Katia, la madre decide convocarlos a todos para recordar a su hija. El profesor de español es el único que acude al llamado. Lleva bolillos, pan dulce, una botella de vino. La apariencia desastrosa de la madre de Katia, enflaquecida, sucia, con el pelo revuelto, le causa gran impacto. Ella ha preparado sopes, la comida predilecta de Katia. Comen en silencio. El profesor siente ganas de largarse y no volver más a esa casa, olvidarse para siempre de la historia de Katia Muñoz, pero algo lo retiene. La madre de Katia mastica lentamente la comida. Igual el profesor. Cree percibir un olor extraño en los sopes, pero no lo dice. De pronto la madre rompe en llanto. Estos sopes están de la chingada, grita, con los mocos colgando. El profesor dice no, están buenos, sólo tienen un olor extraño. La madre pregunta ¿extraño, extraño cómo? El profesor dice no sé, como si el maíz no fuera maíz sino otra cosa. La madre de Katia entonces se comienza a carcajear. El profesor opta por seguirle el juego y también ríe, aunque pasado un rato ríe en serio, con verdaderas ganas. Luego abre la botella de vino y sirve dos vasos, pero él es el único que bebe. Se le ocurre brindar a la salud de Katia, pero no lo hace. El nombre de Katia no se pronuncia durante toda la velada. En algún momento el profesor se levanta y se asoma al que piensa es el cuarto de la desaparecida. Entra con cautela, a pasos lentos, como si temiera despertar a alguien. La cama está desecha; huele a sudor, a culo, a baba. El profesor, pese a todo, primero se sienta en ella y luego se acuesta bocarriba. ¿Dónde se habrá metido esta pinche escuincla?, se pregunta, y como toda respuesta a su mente acuden imágenes de Katia en el salón de clases, sola, lejos del grupo, intentando a duras penas leer de corrido. Primero lo intenta con un párrafo de El Periquillo Sarniento, luego se aclara la garganta para luchar con un soneto de López Velarde, y finalmente se empantana en “Macario”, el cuento de Juan Rulfo. A Katia, recuerda el profesor mirando el techo del cuarto de su exalumna, le intriga y le divierte la palabra “apalcuachara”. Macario tiene hambre, está sentado junto a la alcantarilla armado con una tabla “para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera la apalcuachara a tablazos”. Katia no está segura del significado de la palabra. ¿Qué quiere decir eso de apalcuachara, profe?, pregunta sonriendo. El profesor también sonríe, un tanto nervioso, porque él tampoco lo sabe con exactitud, porque él tampoco tiene la respuesta justa, aunque se la imagina, y como buen profesor prefiere desafiar a Katia, estimularla, a ver, dime tú, ¿qué dirías tú que significa apalcuachar ranas? Pero Katia no lo sabe. Katia no responde. Katia no está.

2005. Al llegar una tarde a su casa, el profesor se percata de un stencil con el rostro de Katia Muñoz estampado en un muro de la calle. De ahí en más, todas las tardes, al llegar a su casa, observa el stencil mientras fuma un cigarro lentamente. A veces piensa en darle una manita de gato para que no se borre. Otras veces piensa en agregar, bajo el rostro de Katia, la palabra “apalcuachara” o la palabra “Macario” o las palabras “La mano roja”, con spray y en grandes caracteres. Pero no lo hace; sólo mira el stencil todos los días, como si algo en él contuviera alguna pista y al mismo tiempo expandiera la vida de su alumna, como si la historia o el tiempo o el paso de Katia por el mundo abarcara una longitud mayor, desconocida, pero también contenida por esa imagen que poco a poco se irá borrando.