A pie por Chile, y la fascinación geográfica de Manuel Rojas

Estas letras, como cualquier asunto, tienen una historia. Al igual que cualquier estudiante chileno mi primer acercamiento a Manuel Rojas fue en la enseñanza media. Hijo de ladrón –la novela clásica de nuestro autor– no tuvo nada de especial ni memorable más allá de lo recurrente: una lectura apurada en los últimos días antes de la prueba, algunas imágenes cercanas del Plan de Valparaíso dado que mi familia es porteña, más uno que otro comentario del profesor que nos insistía en la originalidad y genialidad de Aniceto –personaje central y autobiográfico de la obra de Manuel Rojas. De manera que pasaron casi diez años para conocer este clásico de la literatura chilena. Estaba volviendo a Santiago después de estudiar cinco años geografía en Valparaíso. Todo comenzó por una tarde de aquellas cuando llegué a la parte final de Mejor que el vino, la novela que continúa la fase madura de Aniceto después de Hijo de ladrón:

Él no pudo o no pudo retenerla. Hay cosas o seres que se nos escaparán siempre. Camina hacia el río, llega al parque y se mete en él; está también lleno de parejas, dos o tres en cada escaño, y algunos de los hombres le recuerdan a los picaflores: están como chupando algo que no sólo es mejor que el vino, sino que a veces es mejor que el amor, que puede ser peor que el vinagre, la hiel y la cicuta. No las sueltes, amigo, no la sueltes. ¿Qué sería de nosotros si un día la perdiéramos? Sujétela, y si la quieres, amárrala a ti, amárrate a ella. Tendrás tiempo de dejarla, pero aprovecha el tiempo en que no la quieres dejar. Yo no pude retenerla, es cierto, pero tampoco pude retener a mi madre ni a María Luisa. Estoy como empecé, sin nada, y el otoño está también en mí. Pero los picaflores suelen volver en el otoño.

Aparecidas dulce y violentamente desde el final de aquel libro, esas palabras me dejaron la piel de gallina. Fue un momento dramáticamente delicioso. De ahí en adelante leí con devoción varios cuentos y novelas de Manuel Rojas. Me identificaban muchas cosas de su escritura, sobre toda la perspectiva de Aniceto, su relacionarse tímido con las personas, su capacidad de armarse un pensamiento propio y, principalmente, esa permanente búsqueda por caminar y divagar sin mayores preocupaciones más que vivir y aprender. Y es que la experiencia sensible de caminar y explorar libremente, o dicho de otro modo, la opción de desplazarse por la comida, por el abrigo o simplemente por lo nuevo, condiciones que para la mayoría de nosotros parecerían incómodas, dramáticas o, al menos, extrañas, para nuestro autor son vías de libertad, sendas y paisajes que cuestionan la institucionalidad y la formalidad cotidiana; un camino optimista de alternativas donde lo colectivo triunfa sobre lo individual sin perder por ello la intimidad y el gusto de uno mismo o lo otro que pasa por el frente.

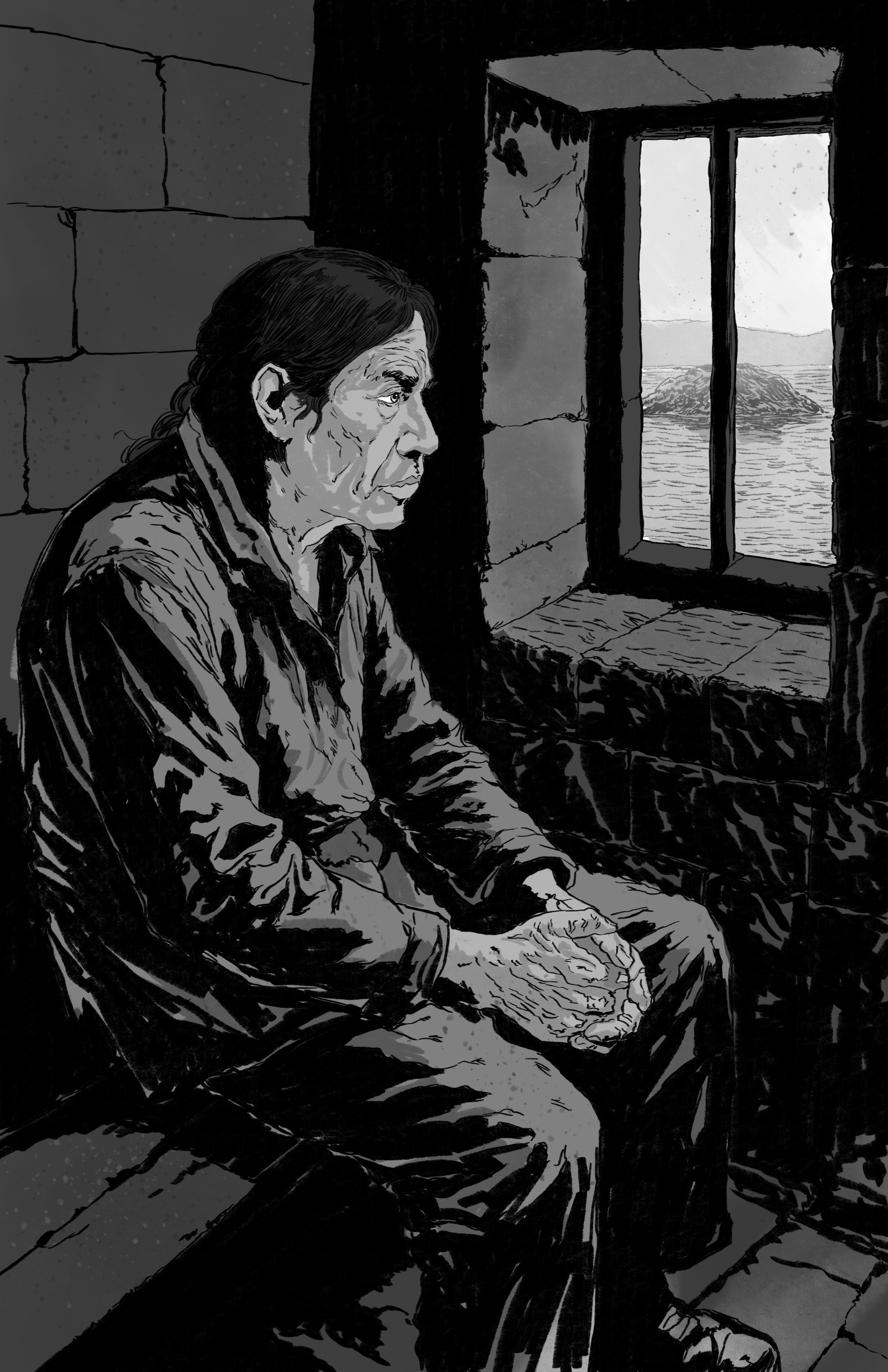

La trayectoria de Aniceto justamente es un desplazamiento de varios kilómetros y ciudades, personajes y experiencias llenas de emociones fuera de las convenciones sociales que, en el fondo, resisten al embate del sedentarismo. En otras palabras, toda la literatura de Manuel Rojas estaba cargada de geografía y movimiento puesto que la espacialidad es un momento de máxima significación narrativa, una alternativa por alcanzar la libertad en y por el espacio. Esta vez, con seres y espacios sociales móviles, íntimamente desplegados, donde la marginalidad y la pobreza no se formalizan con palabras de buena crianza, sino que se recrean tal cual son, con sus agrios y dulces, con sus tragedias y comedias; gente pobre, humilde y trabajadora que, humanizada en su cotidianidad, vive y siente su propia historia, nunca como víctima, sino como hombres y mujeres encadenados, movilizados y alertas a la dura historia de tantos siglos y tantas promesas en un mundo de escarmientos pero también de lucha y dignidad.

De ahí la alegría y entusiasmo tras enterarme de que la editorial Catalonia reeditó su libro de crónicas y viajes A pie por Chile (2016), publicado originalmente por Zigzag en 1967. Lo que continúa, entonces, es una pequeña provocación a partir de esta nueva edición que, cabe señalar, incorpora nuevos capítulos, notas y materiales ilustrativos. De los numerosos libros de Manuel Rojas se puede destacar de entrada que, probablemente, A pie por Chile sea la obra más explícitamente geográfica, tanto por su invitación a caminar en territorio nacional, como por la forma de narrar geográficamente los sentimientos, o «por amarrarse a la geografía». Y es que nuestro autor fue un explorador infatigable –así lo confirman todos sus seres queridos y memorias–, no sólo de puertos, montañas y ciudades al interior de Chile. Durante las dos últimas décadas de su vida se la pasó caminando y viajando por varios países de Europa y América. Su libro Pasé por México un día (Catalonia, 2014) es sólo una huella más de estas narrativas en movimiento.

Tres ediciones de A pie por Chile

Ed. Santiago, 1967

Ed. LOM, 1998

Ed. Catalonia, 2016

Los textos que componen la presente obra (269 páginas) registran sus viajes y excursiones por Chile desde finales de la década del veinte hasta su partida de este mundo, poco antes del golpe (11 de marzo de 1973). El orden de los relatos arranca de norte a sur del país. Es interesante pensar, exploratoriamente, qué sentido de Chile quiso interpretar y desplegar Manuel Rojas en estos viajes y excursiones, no integrando otros cuantiosos lugares y países que conoció tan bien y que se registran en otras publicaciones y entrevistas. Evidentemente, lejos de cualquier patriotismo geográfico o nacionalismo del tipo turístico nuestro autor tenía una profunda preocupación por universalizar el desplazamiento, la geografía como experiencia de vida o como proceso formativo de identidades regionales, paisajísticas, o micro-espacios humanos. Entrevistado por sus proyectos literarios en 1951, nuestro autor señalaba que pretendía “Continuar escribiendo la segunda y tercera partes de Hijo de ladrón” a lo cual, agregaba “Se desarrollarán, sí, en lugares diferentes. Tal vez de esta manera, a la postre, salga una imagen cabal de Chile y de sus hombres. Esto es, por hoy, mi mayor ambición” (en Fuenzalida, 2012, p. 38). Palabras bastante elocuentes y certeras sobre sus prioridades y ese gusto universal por viajar y abrir paisajes literarios: una ambición por narrar esos otros lugares, dibujando las más variadas formas de apropiar y sentir la tierra. A pie por Chile, desde luego, es una imagen bastante rica de aquel otro Chile, nada de convencional o de sucesos turísticos.

La guía geográfica de nuestro autor, tal vez, arranca precisamente desde aquel deseo íntimo por contagiar ese sentido educativo que implica uno u otro desplazamiento en el contexto de la domesticación del viaje o la perdida de sentido de la rutina. Los relatos de Rojas, por otro lado, son memorias geográficas reveladoras de aquella desigualdad de quienes se ven obligados a migrar por aquí y por allá. Pero que, lejos del drama, la derrota o el desarraigo, también son el lugar de sujetos que extienden y cargan esa silenciosa pero poderosa geografía de aprendizajes y triunfos tras salir de casa y explorar otras culturas, vivencias y paisajes. Una tarea pedagógica por compartir el fruto de los kilómetros vividos y agudizar el nivel de libertad y cultura que implica desplazarse más allá de nuestros refugios rutinarios.

Es lo que uno puede distinguir, por ejemplo, en las inmediaciones de El Volcán, cuando nuestro autor coincide con una familia trabajadora –madre, padre y un pequeño lactante de meses– en una góndola en dirección a Puente Alto. El relato comienza con la voz del padre: “―Este gallo, apenas nació, subió a Potrerillos. Ahora va para Los Queltehues. ¿Qué le parece el gallito? A la señora, fuera de hallarlo muy mono, el gallito no le parece nada, seguramente. A mí, sí. ¿Qué edad tendrá? Menos de un año, a lo sumo ocho meses. Es decir: en meses ha viajado más de lo que viajan en toda su vida la mayoría de los niños chilenos. Y seguirá viajando y viajará mucho todavía. Podríamos predecirle el porvenir. Un día, cuando tenga catorce años, quince o más o menos años, se separará de sus padres y, tal como sus padres, empezará a vagar, de allá para acá, un día parado a la orilla del mar, otro día en el fondo de una mina, a pleno sol de la pampa salitrera, en un camino cordillerano, al borde de una línea férrea. Por estas tierras de Chile, en fin, el gallito” (pp. 259-260).

El gallito, cuántos gallitos, todos de algún modo tenemos y somos «un gallito». Ahora bien, la pregunta es, qué tipo de sentido le damos a nuestros «gallitos», cuantos límites y destinos tienen nuestros planes y agendas, o, cuántas veces se cercena, sin siquiera saberlo, esa posibilidad de viajar, desplazarse y conocer sólo por el adiestramiento. La metáfora del gallito es una de las metáforas que nos ayudan a comprender el compromiso y la pasión de vagabundear del gran escritor. Vagabundear aquí significa desplazarse libremente por cualquier tipo de medio, a pie o en barco, y dentro de cualquier tipo de ambiente, en el mar o la cordillera, en la ciudad o el campo. Pero sería un vagabundeo incompleto si no fuera por esa capacidad de registrar y divagar en ese movimiento, aquel momento solitario, reflexivo y estético que inmortaliza la caminata o la cumbre: escribir. La metodología geográfica de nuestro autor, en efecto, dibuja y reflexiona sobre aquello que se siente y se observa vía hoja de papel. Una hoja de papel que, para nuestra fortuna, se escenifica geográficamente una y otra vez con seres y voces, senderos y playas, sabores y recuerdos. Se trata de observar, pensar y narrar en la intimidad del paisaje: al frío de una roca, al rumor del mar o al calor de un baño de aguas termales. Estas son algunas de las técnicas, escenas y sofisticaciones que conquistan en nuestra obra. Además de los relatos y exquisitas descripciones geográficas, el libro integra ilustraciones y fotografías de nuestro autor en terreno, las cuales acercan y facilitan la comprensión de las narraciones que se nos presentan.

La observación en movimiento, el placer de internalizarse por algún rincón o micro ecosistema para luego compartir y abrir un nuevo viaje literario, es una escena recurrente de nuestra obra. Alejado de una narrativa lineal el autor captura y moldea paisajes, para luego reflexionar a contrapelo, imaginariamente, en una conexión íntima y profunda con la naturaleza y su propia ontología de hombre libre: las letras. Así, la literatura y la naturaleza se trenzan cariñosamente como una banda de viejos amantes, cómplice, decidida a fortalecer la sensación y el compromiso con y por la libertad. Una libertad que se expresa tanto individual como colectivamente a través de quienes participan de las excursiones. Pero, sobre todo, una libertad de un narrador que goza, siente y escribe en el espacio vivido. En efecto, nuestro autor dibuja aquella libertad que posibilita el encuentro entre su pensamiento y la exigencia física de explorar geográficamente sus viajes. Son encuentros tranquilos o aventureros, del pasado y el futuro, casi siempre fuera del mundo mecánico-urbanizado, aunque también hay espacio para travesías por la ciudad y sus signos, todo ello siempre envuelto en una profunda admiración por la naturaleza y la vida al aire libre.

Una condición relevante que da combustible al vagabundear por aquí y por allá, sin duda, es el deseo por la soledad o, quizás, el triunfo espiritual de la libertad. A lo largo de los viajes y exploraciones la soledad es una de las principales sensaciones que celebra nuestro autor, una especie de mediación entre la fascinación al aire libre y el acto de pensar y reflexionar sensiblemente, sin límites, en la naturaleza y consigo mismo. En su paso por La Quebrada de agua de palo señala Rojas: “Marchamos a la sombra de cerros altos, tupidos de vegetación; pequeños bosques se ven aquí y allá. Hay una soledad y un silencio verdaderamente maravillosos, finos y transparentes como el aire; se siente uno transportado a un ambiente de novela de aventuras. Nos hace falta una carabina, porque ¿qué haríamos si apareciese algún salvaje, armado de lanza y arco? Y el bote, ¿no estará en peligro de ser robado o echado a pique por los mareadores de la costa? ¿Qué será de Sandokan, de Tremalnaik, de Yañez, el portugués? ¿Los mataría el tigre que los asaltó ayer en la jungla? Sueños de antaño, aspiraciones oscuras de la infancia, impulsos de hombres libres, audacias imaginarias de las horas de lectura; todo eso que la educación nos quitó y que era, sin embargo, lo mejor que traíamos a la vida, reaparece en el silencio y en la soledad de este camino” (p. 34).

La soledad, el silencio y la contemplación son momentos y tesoros que se conquistan en medio de la exploración. La idea de viajar y desplazarse indefinidamente a contemplar la naturaleza libre, sólo por el acto y placer de conocer algo nuevo, es la huella central que recorre toda la obra. El divagar por el universo imaginario de paisajes y sensaciones es una necesidad que se torna una empresa altamente literaria. Por eso, las descripciones geográficas siempre se sacuden de emociones y recuerdos de un narrador que no censura su fragilidad y se esfuerza estéticamente por ejercitar la capacidad de asombro de quienes seguimos sus palabras y territorios. Lo más interesante de este movimiento es ese deseo incansable por experimentar nuevos lugares y paisajes más allá de nuestra zona de confort o refugio cotidiano. Sobre la experiencia corporal en Baños de Salinillas nuestro autor sostiene: “Introducirse en ellas produce una curiosa sensación: parece que el agua lo rechaza a uno. Esto se debe, seguramente, a su temperatura, que a veces es superior a cuarenta grados, pero, más que nada, a su densidad. Una vez adentro, tendido o sentado, sintiendo el rumor del río y el del viento, que sopla allí casi continuamente, se siente uno macanudo, plutócrata, mucho más si ha llegado derrengado por la caminata o por la mula. Después de permanecer un tiempo prudencial –los baños muy largos enervan y agotan– sale uno de aquella caliente masa de agua y se mete al arroyuelo, helado, da dos o tres bufidos y vuelve a la piscina. Delicioso” (p. 91).

El contacto íntimo con la naturaleza como expresión de libertad y placer, es la victoria de ese vagabundear que, a estas alturas, rasguña un proyecto de vida. La sensación de goce –como decíamos más arriba– siempre se origina en el movimiento, en la fluidez del viaje o la caminata, o la simple admiración, ya sea en una fuerte caída de nieve, una lluvia torrencial, al frío de una noche precordillerana, momentos que para la mayoría de los seres urbanos podrían ser una estupenda pesadilla, para Rojas son objetos geográficos predilectos de fascinación y contemplación. En las proximidades de Santiago Oriente, añade: “Se está bien aquí, lejos del mundanal ruido, oyendo correr el chorrito de agua de la quebrada, el deslizarse del viento entre el bosque, los cantos de los pájaros y los gritos de unos chiquillos que allá lejos, pero muy lejos, entre los matorrales altos del Manquehue, azuzan a sus perros, que corren detrás de algún conejo que ha perdido su calendario y se ha olvidado que hoy es domingo, día en que ciertos hombres se sienten ansiosos de aventuras cinegéticas” (p. 36).

Esta conexión íntima con la naturaleza e irónica con su público literario, desde luego, a veces puede tornarse arriesgada, pues la naturaleza y el placer siempre involucran algún grado de peligro y esfuerzo mayor. En su relato El Andinista señala: “El andinista, sin embargo, no escarmienta. Es un ser recalcitrante. Sabe que, además de la Lola, existen en la cordillera feroces y hermosos cóndores, capaces de comerle a cualquiera no sólo los intestinos, sino que hasta los ojos” (p. 115). ¿Cómo se justifica entonces aquella preferencia por lo indomesticable, por lo salvaje? Lejos del vehículo de la razón el asunto esencialmente se define por la pasión, “una pasión sin límites por algo que existe en las montañas, tal vez su belleza, quizás su soledad, el peligro, la lucha, la aventura o el deseo de poner a prueba la resistencia de un organismo al cual la vida sedentaria carcome lentamente” (p. 116). Aquí parecen conjugarse varias de las trazas fundamentales que articulen el sentido de exploración de nuestro autor. Fuera del peligro que implica la alta montaña que, dicho sea de paso, Manuel Rojas practicó en el Club Andino de Chile durante varias décadas, es interesante destacar la metáfora del sedentarismo puesto que devela explícitamente la preocupación por el espacio de nuestro autor, el sentido de libertad que implica vagar y recorrer, la crítica al ethos sedentario que vendría a quitarnos ese «gallito» por conocer y descubrir. En Hijo de ladrón, mediante el personaje El Filósofo nuestro autor lo plantea de la siguiente manera: “¿Ha procurado usted imaginarse lo que ocurrió cuando el hombre descubrió que los alimentos se podían cocer y comer calientes? Firmó su sentencia de eterna esclavitud. Se acabó la vida al aire libre, los grandes viajes, el espacio, la libertad; fue necesario mantener un fuego y buscar un lugar en que el fuego pudiese ser mantenido” (p. 251).

A lo largo de nuestra obra, por otra parte, la construcción de lugares y paisajes siempre se estructura a partir de experiencias vividas que de algún modo dibujan y recorren un imaginario universal. Son narraciones y paisajes en primera persona que intentan acercar a sus lectores a espacios colectivos, pero que al mismo tiempo singularizan sensaciones diversas, por el uso social de sus moradores, por sus diferencias y memorias particulares. En una caminata por el cerro ícono de Santiago señala: “No sé si todos los santiaguinos aprecian como yo el cerro San Cristóbal. Me parece que todos los que han nacido en esta ciudad tienen algún recuerdo unido a sus caminos, a sus senderillos de cabras –sin cabras–, a sus bosquecillos, a sus grutas, a sus canteras. Para muchos, siendo niños, el cerro fue lugar predilecto en las tardes de cimarra, de donde se volvía con tal cual moretón o con los pantalones rotos; luego, siendo jóvenes, el cerro fue teatro de sus primeras y fugitivas pasioncillas sentimentales, llenas de juramentos que ya se han olvidado y de caricias que se recuerdan aún; sitio de estudio para los atrasados en exámenes; siendo hombres, lugar de ejercicio y de descanso del trabajo de la semana que se iba; para otros, amantes de la soledad, hombres meditativos, artistas o misántropos, campo de sus paseos solitarios y de sus elaboraciones mentales. Por sus caminos transita diversa y distinta gente, cada una llevada por motivo vario” (p. 27).

De igual manera los nombres de lugares y sitios son objeto privilegiado de divagación y aprendizaje. Una bella rencilla literaria y geográfica por significar la experiencia del viaje y lo nuevo; la disputa toponímica que como diría Gabriela Mistral se desata “a pura fantasía suelta”. Dice nuestro autor: “¿Por qué llamaron Rupanco, agua que corre, a este lago Rupanco? Sólo se me ocurren dos explicaciones: la que la acción de correr indique la velocidad con que parte al nacer el río Rahue, que lo desagua (Rahue: lugar de greda; de ra: greda y hue: lugar) o a que alguna vez, impelidas por movimientos sísmicos, sus aguas corrieron hacia al este” (p. 237). Por otro lado, las narraciones espaciales de nuestra obra son también memoria de lugares, desde luego, nunca equitativos. La aguda y rígida estructura social del país también participa en la significación de los paisajes, pero desde el magisterio de la ironía y la percepción del sitio del suceso, lo que allí emana.

Mural ubicado en el Barrio Mapocho a cargo de la brigada Negotrópica.

Para Manuel Rojas todos los lugares tienes sabores y recuerdos, simbolizan objetos y acciones, emanan una condición predilectamente selectiva: “Cuando alguien dice frutas yo recuerdo a La Serena. Así como cuando alguien dice sardinas, yo recuerdo Taltal. Cada pueblo tiene su sabor, su color, su olor, pero además tiene sus productos naturales o mecánicos que lo fijan en el recuerdo” (p. 17). En esa misma lógica, cada rincón recorrido produce simbologías que pueden articularse en la propia experiencia del lugar y su historia. Sobre su paso y retorno por Angelmó, sostiene Rojas mordazmente: “Se creyó que con las obras del puerto desaparecería, pero no fue así. Cambió algo, algo ha cambiado, pero es el mismo Angelmó; aldea o caserío huilliche de otros tiempos. Hoy, un barrio de Puerto Montt, la ciudad del Reloncaví, esa copa llena de agua, un barrio que difícilmente podría calificarse; ¿un barrio comercial, uno turístico, uno residencial? Parece escapar a todo encasillamiento y ser un poco de todo. Pero, antes que nada, es el barrio de la mugre, de la miseria; o sea, un barrio, un lugar popular, y eso es lo que va a ver la gente, lo que vamos a ver todos: la pobreza, la escasez de recursos, la inmundicia, porque así como Viña del Mar, Zapallar o Algarrobo son para la gente chilena lugares elegantes y ricos del país, para esa misma gente Angelmó es lo contrario y tal vez va, de vez en cuando, a visitarlo para castigarse por haber pensado que todo Chile era Viña del Mar, Zapallar o Algarrobo” (p. 245).

De esta forma, la invitación a conocer y descubrir el territorio no es un ejercicio aislado del proceso social del país sino por el contario, es una empresa del divagar y aprender de los seres y lugares más inexplorados e invisibles, llenándolos de contenidos y disputándole a las geografías oficiales. Sobre el sur de Chile señala nuestro autor: “Pocos saben lo que encierra ese territorio que empieza en el cerro Caracol de Concepción, y termina en las orillas de la isla Ambarino, allá, detrás de la Tierra del Fuego, a orillas del Canal del Beagle y cerca del Cabo de Hornos (…) Algunos viajeros, sabios, geógrafos, curiosos y vagabundos –que siempre son los que más conocen su tierra– lo saben. Hay libros, una bibliografía nutrida sobre esas regiones: estudios etnográficos, hidrográficos, orográficos, de toda especie, hasta folclóricos. Hay para leer un año o dos. Y, sin embargo, a pesar de eso, el sur es desconocido para la mayoría de los chilenos” (p. 235).

Es como si Manuel Rojas quisiera comprometernos a sentir, a gozar, a mirar sensualmente la aventura que nos regala ese acto de caminar, estudiar o explorar vía territorios. Más aún cuando se trata del sur de Chile, una tierra tristemente aun desconocida. La expresión “curiosos y vagabundos –que siempre son los que más conocen su tierra–” no puede ser desatendida aquí, porque, no sólo representa con dulzura y humildad la metodología geográfica de la presente obra, sino que también alimenta toda la prosa política y geográfica de la literatura de nuestro infatigable autor. A pie por Chile entonces es una narrativa geográfica y pedagógica que esencialmente invita a «caminar». No obstante, en ese caminar, una y otra vez, emerge la libertad como práctica y experiencia íntima de desplazamiento y naturaleza, un rito narrativo que goza de la geografía al mismo tiempo que la geografía goza de sus movimientos estéticos. La fascinación por el vuelo de las aves, las caminatas nocturnas por el litoral y la precordillera, el fuego y el agua, son sólo algunas de las huellas indiscutibles de ese amarrarse a la geografía, de esas narrativas que contagian y exigen ser redescubiertas en pleno 2018.

Por eso, en A pie por Chile el protagonista no es ni Manuel Rojas ni la geografía que descubren sus poderosos ojos. La matriz central que recorren sus páginas es un viaje universal y literario por aprender de aquella experiencia geográfica a rienda suelta, amarrarse a la naturaleza, experimentar nuevas cartografías y dejar que nuestros cuerpos se inmortalicen en la memoria del paisaje. He aquí las didácticas clases de geografía que nos entrega nuestra obra: “sus temas pueden inspirar a un niño o a un adolescente, el deseo de caminar su tierra y conocerla con detención, conocer las cosas, los seres y los hechos pequeños” (p. 13), apuntó nuestro autor en el prólogo de 1967. En un mundo dominado por celulares y redes instantáneas de no lugares, en un espacio cotidiano donde la comunicación cada vez se torna más veloz y embriagante entre tanto grupo wasap sin contacto real y sin paisaje, en una época donde el gusto por caminar y explorar se volvió una operación casi exclusiva de agencias aéreas o turísticas, las palabras de Manuel Rojas nos sacuden optimistamente y nos obligan a retomar la partida. Una geografía libre y colectiva se nos presenta para caminar:

La calle es nuestra y parece que la ciudad también lo fuera y también lo fuera el mar –piensa Aniceto en Hijo de ladrón–. En ocasiones, sin tener nada, le parece a uno tenerlo todo: el espacio, el aire, el cielo, el agua, la luz y es que se tiene tiempo: el tiempo que se tiene es el que da la sensación de tenerlo todo: el que no tiene tiempo no tiene nada y de nada puede gozar el apurado, el que va de prisa, el urgido; no tiene más que su apuro, su prisa y su urgencia. No te apures, hombre, camina despacio y siente, y si no quieres caminar, tiéndete en el suelo y siéntate y mira y siente. No es necesario pensar salvo que pienses en algo que no te obligue a levantarte y a marchar de prisa.