Seis o siete ideas sobre racismo y anti-racismo

1. Estados Unidos en llamas. Una vez más se replica la escena del asesinato policial en nuestras pantallas. La captura directa lleva esas imágenes a más lugares y con mayor velocidad, pero no logra desmontar las condiciones de posibilidad que dan origen a esa violencia y la sustentan en el tiempo. Mientras tanto: los edificios saqueados, el fuego en la ciudad y la militarización de las calles en el país que supuestamente es el modelo mundial de democracia. Todo eso genera aspavientos y consternación en comentaristas televisivos y analistas de relaciones raciales de última hora. Si durante la Guerra Fría se decía de los comunistas chilenos que se ponían un chaleco cada vez que nevaba en Moscú, aunque fuese verano, hoy de esos sectores liberales puede decirse algo parecido: cuando la indignación humanitaria llena la conversación entre Washington y New York, de igual manera se instala la consigna del #BlackLivesMatter en la fértil provincia. La justicia de esa demanda es directamente proporcional a la crudeza de nuestra dependencia cultural, pues la primera constatación que podemos hacer es que esa postura es defendida con toda la pasión que tienen las causas que no comprometen en nada las condiciones inmediatas de nuestra vida social.

2. Sin embargo, ¿de qué sirve entramparse en una discusión sobre la honestidad o la hipocresía del anti-racismo de redes sociales? La inconsistencia de una postura política es una buena razón para criticarla, pero en este caso no hay mucho más que agregar y no parece que el fenómeno sea demasiado complejo. Ese postureo conveniente tiene un repertorio amplio de luchas a las cuales cierto progresismo liberal se acopla sin mayores problemas. Más urgente me parece, en este momento, poner en cuestión la manera en que se entiende a nivel general la lucha anti-racista desde un país como el nuestro, sobre todo en aquellos espacios que sí han demostrado un interés más constante en aquel frente. ¿Qué diálogos se tienden entre los anti-racismos de ambas Américas? ¿Qué equívocos se producen en la traducción –parcial, improvisada, acosada por la urgencia– de esos movimientos políticos?

3.Acaso un punto de partida pueda ser el reconocimiento de que no todas las formas del anti-racismo son iguales, toda vez que el racismo es una forma cambiante e histórica de opresión, explotación y dominio. Si entendemos al anti-racismo como un discurso o, más todavía, como un proyecto político, entonces resulta lógico admitir que puede dar pie a estrategias variadas. De tal suerte, es crucial comprender que el Black Lives Matter es una iteración dentro de una historia política más larga de luchas afrodescendientes dentro y fuera de EEUU.

La explosión mediática de la consigna bajo la forma de un hashtag ocurre en un momento particular de expansión de políticas identitarias en la esfera pública digital dentro de una coyuntura que no podemos disociar del todo de la crisis de expectativas generadas por la presidencia de Barack Obama. A su modo, la euforia viral de Black Lives Matter tuvo como efecto que fuese más difícil percibir la historia de las experiencias políticas previas del anti-racismo afro-estadounidense. La reacción ante el auge y caída de la utopía post-racial vinculada a Obama –vale decir, el incumplimiento de una promesa de cambio combinado con el auge de una reacción conservadora– agudizó de tal forma las contradicciones que incluso para los propios estadounidenses su tradición de lucha se volvió borrosa. El costo de responder a la virulencia derechista fue el borramiento o la invisibilización de alternativas estratégicas bien distintas del activismo de Black Lives Matter: el fenómeno masivo y transnacional de la Universal Negro Improvement Association, fundada por Marcus Garvey e hito central del panafricanismo[1]; la participación afro-estadounidense en el Partido Comunista de EEUU durante su auge y la promoción de un programa contra la discriminación al interior de las clases trabajadoras; el sindicalismo entre trabajadores negros promovido por A. Philip Randolph, lo mismo que su lucha por la des-segregación del ejército y la industria militar durante la Segunda Guerra Mundial; el gran movimiento de los derechos civiles vinculado a las iglesias bautistas de los estados del sur, acaso el más conocido mundialmente a través de la figura de Martin Luther King, pero que involucró a generaciones previas de activistas como Ella Baker o Bayard Rustin; y, por último, el desarrollo expansivo de los cruces entre la lucha anti-racista y la nueva izquierda de los años sesenta, que decantó en organizaciones como el Student Non-violent Coordinating Committee y el partido de las Panteras Negras.

Hago esta revisión de hitos que cierran en torno a los setenta sólo para destacar que hay una historia densa en EEUU que antecede, con mucho, las actuales expresiones del anti-racismo. Y si termino en los setenta es porque la emergencia de las políticas de la identidad tal cual las conocemos hoy –y que informan ideológicamente a Black Lives Matter como movimiento– no puede disociarse por completo de los reveses y eventuales derrotas que experimentan los movimientos sociales y políticos recogidos en esa tradición de lucha. El colapso del capitalismo fordista y el triunfo del modelo neoliberal tras el gobierno de Ronald Reagan, acoplado a las políticas represivas de “guerra contra las drogas” creó el panorama para el desmonte de las conquistas políticas de ese movimiento afro-estadounidense que combinaba decididamente las reivindicaciones económicas y el combate contra el racismo. El despliegue avasallador del neoliberalismo, junto con el giro hacia el centro que constituyó la “tercera vía” en EEUU bajo el gobierno de Bill Clinton, tuvo como resultado el radical replanteamiento de la cuestión racial, ahora cada vez más definida según los parámetros dictados por las “guerras culturales” entre liberales y conservadores[2].

4. ¿Qué caracteriza, entonces, el escenario más reciente del anti-racismo basado en las políticas de la identidad? A riesgo de simplificar, diría que es una manera de entender el conflicto racial basada en una constelación amplia de conceptos, metáforas y discursos desarrollados desde el activismo social liberal-progresista y de la reflexión académica y periodística asociada a los estudios afro-norteamericanos (combinación variable entre sociología, politología, estudios culturales, crítica literaria, antropología y filosofía realizada por investigadores afro-estadounidenses que se integran a espacios académicos en la estela de los movimientos de los sesenta y setenta). Esta constelación pone en su centro la tematización de la experiencia del racismo sistémico como expresión de la supremacía blanca (entendida como fenómeno estructural y de larga duración, vinculada primero al esclavismo, tanto colonial como republicano, y, luego, a las políticas de segregación). Dicha experiencia encarnaría un núcleo irreductible de vivencias que sería propio de las personas racializadas –y, específicamente, de la población afro-descendiente–, imposible de transmitir o comprender por otres individues o sujetes. Sus contenidos involucrarían, en lo fundamental, una violencia y un dolor traspasado intergeneracionalmente como resultado de la esclavización como radical deshumanización de un conjunto humano.

A partir de esta definición es posible comprender otros elementos que, a mi parecer, juegan roles importantes en la articulación del anti-racismo político-identitario. Uno de ellos es la preocupación por las voces negras dentro del debate político, especialmente en lo referido a la presencia y la representación de personas afro-estadounidenses en los medios masivos. La recepción de Black Panther y el revuelo generado por la obra musical de Beyoncé (tanto la aparición de su disco Lemonade como su presentación en Coachella) señalan la relevancia que tienen estas intervenciones en la cultura pop para sectores importantes de activistas contra el racismo. La lucha en torno a la diversidad y la inclusión (en espacios de trabajo, en las salas de guionistas, en la producción o dirección de series y películas) se vuelve, entonces, estratégica para la política anti-racista. En esa línea, el activismo en diversas redes sociales se conjuga con las reivindicaciones identitarias que alertan contra formas de representación que resulten nocivas dado que reproducen estereotipos o vehiculan formas de violencia simbólica.

En sus versiones más radicales –bordeando, en ocasiones, en la caricatura aprovechada por la derecha más reaccionaria–, el anti-racismo de la esfera pública digital despliega una retórica ético-moral que ha elevado el concepto de privilegio al estatuto de palabra clave de la lucha contra el racismo. El llamado a “revisar”, “deconstruir” o “abandonar” los privilegios blancos delimita un campo de acción particularmente fértil para las dinámicas de las redes sociales, toda vez que el concepto de privilegio ha sido también adoptado por otros movimientos sociales que operan dentro del marco de las políticas de la identidad (como es el caso de ciertas corrientes del feminismo contemporáneo). En algunos casos, el debate en torno a los privilegios llama a un trabajo activo por parte de sus poseedores en términos de educación propia (y de los pares que comparten esos privilegios), de escucha de sectores racializados y amplificación de sus voces en espacios organizativos o cultural-mediáticos.

El cuadro político que se deriva de esta constelación –que describo con mucha injusticia por la falta de detalles– consiste en un tejido organizativo muy variado que interactúa con movimientos más amplios (como los generados a partir de la ola de Occupy Wall Street en 2011). Su presencia no se limita solamente a organizaciones de la sociedad civil, sean de corte comunitario o más afines al activismo de ONG desarrollado por cuadros técnicos educados en políticas de diversidad e inclusión. Las primarias presidenciales demócratas de este ciclo eleccionario nos permiten ver este anti-racismo en distintas alternativas, desde el proyecto reformista y de “retorno a la normalidad” de Joe Biden (el candidato oficial) hasta las campañas de Kamala Harris (senadora afro-estadounidense por California) o, también, la de Bernie Sanders (aunque quizá en menor medida que sus contrincantes). Sea como fuere, el horizonte estratégico del anti-racismo político-identitario no parece tener como objetivo el combate contra la cooptación relativamente exitosa realizada por las fuerzas liberal-progresistas del Partido Demócrata a partir de los noventa; nada impide la promoción combinada de la diversidad y el neoliberalismo.

5. Como contrapunto de esta trayectoria podemos encontrar, dentro y fuera de EEUU, algunos elementos que tal vez sean útiles para reforzar una lectura desde la izquierda de la situación actual y sus posibles salidas. Para tales fines, me permito volver a la genealogía que presenté al inicio. Ella se ancla en un fenómeno que excede a la experiencia estadounidense, pues el anti-racismo puede verse como un proyecto global del siglo XX que, con más o menos matices, se vincula a la historia plural y complicada de las izquierdas en la periferia mundial. Este vínculo, hay que decirlo, es al mismo tiempo incómodo y productivo, una coexistencia cuyas tensiones tuvieron como resultado el carácter progresista de los movimientos de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial.

Incluso antes del colapso de Europa bajo el fascismo, los movimientos anti-coloniales del Tercer Mundo y las luchas afro-estadounidenses tuvieron variados puntos de encuentro. Sea la diáspora afrodescendiente del Caribe –con sus conexiones entre Londres, París, Harlem y La Habana– o la posterior complicidad entre las expresiones del poder negro y los movimientos de liberación nacional (con la presencia de dirigentes del SNCC en La Habana). ¿Cómo entender a un nombre tan central en la lucha contra el racismo como Frantz Fanon sin pensar la articulación transnacional de las izquierdas anti-coloniales? Si bien el mismo Fanon señala las divisiones estratégicas entre los esfuerzos de liberación nacional –al igual que los peligros de cierta lectura esencialista de las identidades negras y africanas–, lo cierto es que existe una corriente amplia de proyectos políticos comprometidos con el combate al racismo más allá de las fronteras nacionales. ¿Cuál sería hoy nuestra internacional anti-racista?

6. A medida que me alejo de EEUU y me acerco a América Latina me doy cuenta de que este relato no cuadra por completo con la experiencia continental, pues deja fuera al otro sector que experimenta con crudeza los efectos del racismo: los pueblos indígenas. Recurriendo una vez más al esquematismo, diría que en el caso de los movimientos indígenas la lucha anti-racista es necesariamente más tardía que para el caso afro-descendiente, aunque esto se debe al hecho de que existe una reivindicación anti-colonial de mucho más largo aliento y que encuentra continuidades ideológicas y organizativas en la historia política indígena del siglo XX. A diferencia del caso afro-descendiente de EEUU y otras partes de América, marcado por dirigencias vinculadas a las clases medias que acceden a la educación formal, los pueblos indígenas experimentaron de manera más marcada la división entre lo rural y lo urbano, lo mismo que la mediación de las clases medias mestizas que dieron forma al indigenismo moderno. La suplantación política realizada por el indigenismo –aunque influenciada en varios casos por críticas al racismo científico del siglo XIX– me parece que permite explicar por qué los discursos anti-racistas aparecen más claramente hacia los años setenta, el momento de la llamada “emergencia indígena” en América Latina. El eje racismo/colonialismo se integra a los proyectos políticos indianistas y se plasma en reivindicaciones en torno a la lengua y el acceso a derechos sociales (salud, educación, trabajo).

De tal suerte, me aventuraría a decir que el anti-racismo indígena se desarrolla en un ciclo de acumulación política y de crecimiento orgánico, tanto a nivel nacional como continental y que se entronca con otras experiencias de movilización definidas por la disputa con y por el poder político. Las luchas por el reconocimiento constitucional se combinaron con las disputas por el control del territorio y, por ende, de la tierra. Así, incluso en el momento multicultural de los noventa, el combate al racismo se entrelaza con otros elementos programáticos que tienen al Estado como uno de sus interlocutores[3]. El ciclo progresista en América Latina produce un cambio parcial de escenario con la llegada de Evo Morales al poder, lo mismo que la agudización de los conflictos territoriales y el combate contra el extractivismo. Sin embargo, sería difícil sostener la tesis de que Morales produjo el mismo efecto en las luchas anti-racistas indígenas que el de Obama en EEUU.

7. Con todo esto en mente, quisiera cerrar con algunas ideas respecto de las perspectivas estratégicas. Si el anti-racismo que hoy se difunde en nuestras redes sociales, incluso en las pantallas de los medios de comunicación hegemónicos, es en realidad una variante del anti-racismo, ¿cómo situarnos frente a él de manera crítica y productiva? Dicho de otra forma: desde una perspectiva de izquierda, ¿cuáles son los límites de esta corriente liberal-progresista de anti-racismo anclado en las políticas de la identidad? Parece claro que existen ciertas dificultades para pensar una lucha formulada en los términos del combate al privilegio y la centralidad de la experiencia racializada como horizonte normativo. Tanto para les afro-estadounidenses como para nosotres, ¿tiene sentido una lucha contra el racismo que no sea, a su vez, una lucha por la descolonización? Y, al mismo tiempo, ¿puede haber descolonización sin una transformación estructural del Estado, de la economía capitalista y del dominio heteropatriarcal?

Por cierto, reconozco que estas son preguntas de una complejidad que sólo podemos empezar a abrir. Su complejidad, sin embargo, no es puramente conceptual o teórica, sino eminentemente práctica. Mi preocupación es que el marco identitario que muchas veces se deriva del paradigma de Black Lives Matter no sólo no resuelve del todo la pregunta por la función que le cabe a sectores “no racializados”[4] en la lucha anti-racista, sino que también deja vacíos en el rol de los propios sectores racializados. Si, por ejemplo, la labor de la educación y el desmonte de privilegio es una tarea que concierne a quienes portan dicho privilegio (pues no sería un deber de quien es oprimido el educar a su opresor), ¿no se corre el riesgo de: a) reducir el combate contra el racismo a una acumulación de cambios individuales; b) abandonar la disputa por la hegemonía como proyecto conducido y realizado por les oprimides?

De igual forma, una lectura estricta o dogmática del anti-racismo identitario deja abierto el problema de las luchas que exceden a la reivindicación de políticas públicas dirigidas exclusiva y excluyentemente a grupos racializados (como pueden ser las reparaciones por la esclavitud). Dicho de otra forma: una lucha basada en la irreductibilidad de la experiencia racializada no plantea con claridad las conexiones con la disputa por derechos sociales universales o la modificación de las estructuras productivas y reproductivas.

Desde esta periferia, esta fértil provincia y señalada que atisba una posibilidad aún incierta de cambio sistémico –la mayor en treinta o más años–, me pregunto cómo hacer para entablar estos diálogos estratégicos siendo alguien que no cuenta con muchas credenciales identitarias. Me preocupa, sin embargo, encontrar la forma de hacer frente a nuestra configuración colonial particular, compuesta de herencias vinculadas al exterminio, la asimilación forzada, el expansionismo nacionalista, la globalización multicultural y la migración neoliberal. La superposición de los racismos en esta estructura es un desafío que no puede resolverse con las ambigüedades políticas a las que lleva una perspectiva basada en el desencanto liberal-progresista. Creo, quizá ingenuamente, que las fuerzas contra-hegemónicas –que queremos desarmar este latifundio llamado Chile y transformarlo en otra cosa– debiéramos pasar más tiempo pensando en qué hacer con la militarización del Estado o cómo enfrentar la reacción de la derecha político-empresarial y menos tiempo vigilando quién es más honestamente anti-racista en redes sociales. Es urgente y difícil para la izquierda combatir estas determinaciones de la identidad y la experiencia sin caer en el paternalismo del silencio ni en las formas engañosas de un supuesto universalismo. Pero no parece haber momento más propicio para las cosas urgentes y difíciles que la coyuntura pre-apocalíptica que estamos viviendo.

[1] Garvey fue una figura intelectual y política jamaicana que promovió la tesis del retorno a África bajo la consigna de la unidad fundamental del “pueblo negro”, tanto el radicado en África como en la diáspora generada por la esclavitud.

[2] La forma en que el paradigma de la guerra cultural organiza la vida política estadounidense (primero en los sesenta y, luego, en los noventa) amerita un tratamiento aparte. Esquemáticamente, se trata de un reforzamiento de las divisiones ideológicas a partir de temas mediáticos instalados como controversias cuasi-existenciales y vinculados a algún tipo de concepción de mundo o sistema moral: el aborto, la posesión de armas, el matrimonio igualitario, la presencia de la religión en la vida pública.

[3] La relación con el Estado (o el poder político instituido, si se quiere) es posiblemete una de las características de más larga duración de la resistencia indígena. Y, también, un elemento que la distingue de la experiencia afro-estadounidense.

[4] Pongo estas comillas para destacar el hecho que, en América Latina, esta pregunta tiene trampas perversas que no pueden ser enfrentadas exitosamente con los esquemas y categorías desarrolladas para EEUU, sea por nuestra posición dependiente en el sistema mundial como por los efectos que han tenido los discursos del mestizaje en las formas de racialización en América Latina.

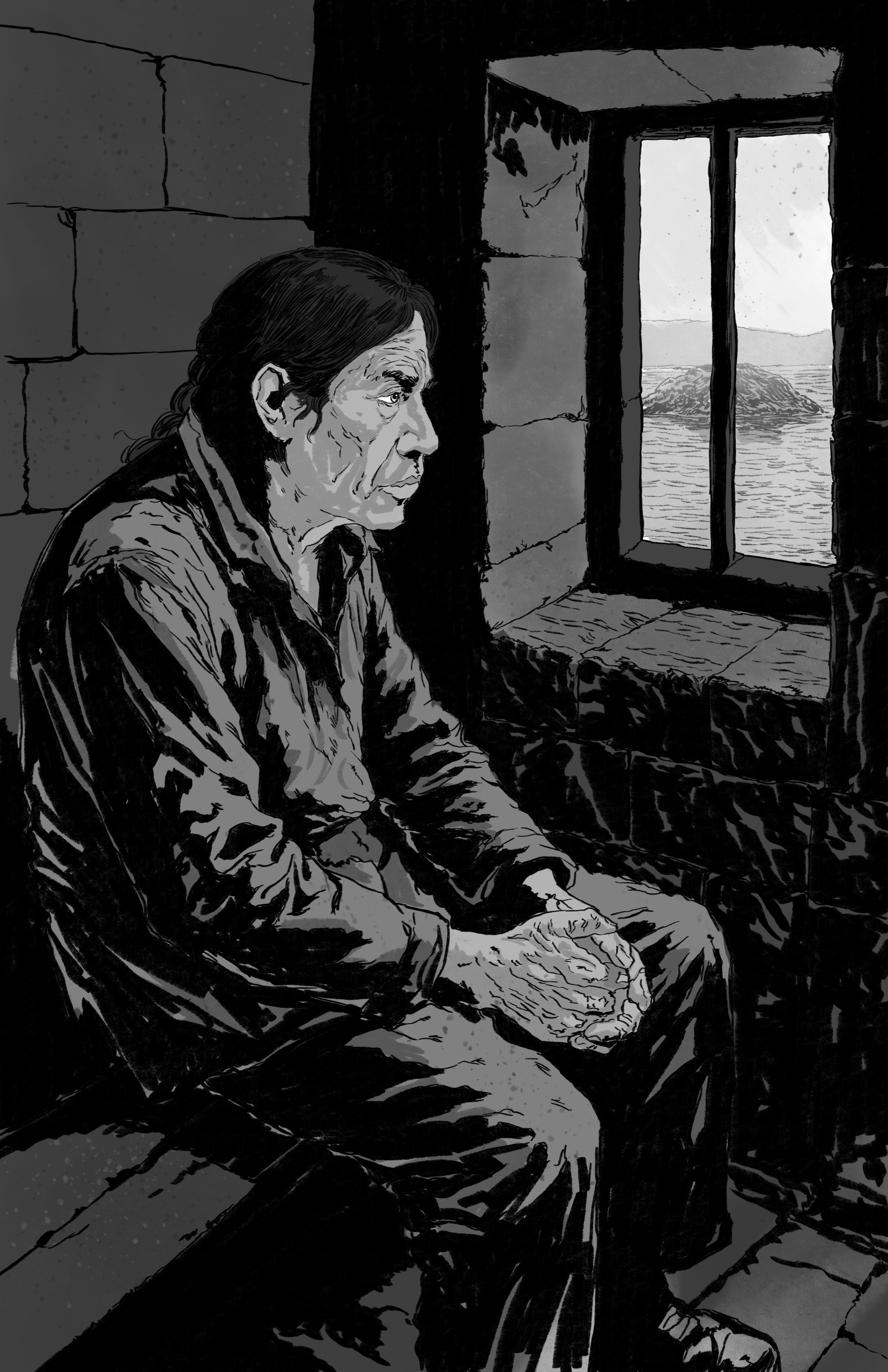

Imagen: portadas de Emory Douglas para las publicaciones de las Panteras Negras.