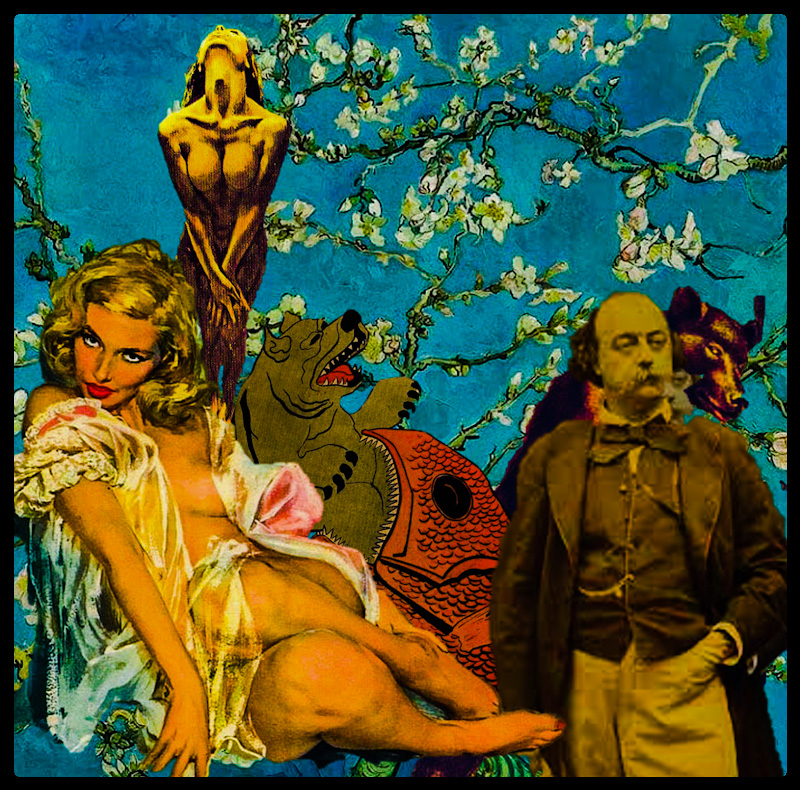

Flaubert, o el estilo del oso adúltero

Gustave Flaubert, el oso embiste a su época

En mitad del siglo XIX surge con inusitado escándalo la figura del novelista moderno. El acontecimiento tiene un responsable, Gustave Flaubert; el hijo de un respetado médico de provincia. Ese mismo año, Charles Baudelaire publica los pérfidos poemas que conforman Las flores del mal, otro título imprescindible de las letras occidentales (ambas obras fueron sometidas a procesos judiciales). Es 1857, y Emma Bovary, la protagonista de Madame Bobary, es un personaje contrariado; suma de las inconfesables y desmesuradas pasiones de su época. Lectora voraz de novelas románticas, tal como don Quijote y su obsesión con las sagas de caballería, Emma se siente atrapada en un matrimonio rutinario; carente de toda emoción. La novela, que narra el paulatino pero insalvable naufragio de la protagonista en los pantanos más profundos del desencanto, lo hace sin ninguna pretensión moralizante. Así, el debut literario de Flaubert a los treinta y cinco años, inspirado en la noticia del suicidio de una joven esposa burguesa, se convierte en un evento literario significativo. Como un oso, un animal arisco y corpulento con el que el autor se identifica en sus cartas, el novelista francés desgarra a manotazos el velo que cubre la familia en tanto institución, exponiendo todo el tedio y la hipocresía de la vida matrimonial burguesa. Es “El escritor como carnicero, el escritor como delicado bruto” como apunta Julian Barnes en el Loro de Flaubert, una de las tantas obras basadas en el novelista francés.

Una cuestión de estilo

“No soy más que un lagarto literario que se calienta el día entero al gran sol de la belleza. Sólo eso”

Flaubert

Una de las entradas a Flaubert -al personaje literario que cada autor famoso deja invariablemente como un fantasma atrapado en las solapas de sus libros- es la que lo presenta como un escritor en extremo prolijo a la hora de encarar su oficio. Se sabe que podía pasar semanas corrigiendo una sola página de un manuscrito, y que se dedicaba a intensas jornadas de trabajo atareado en la elección de cada una de las palabras que utilizaría en sus obras. Para el novelista, el estilo no era simple ornamentación, sino un elemento trascendental en la composición literaria de sus novelas. Las frases de los borradores eran sometidas a un escrutinio estético meticuloso pues debían ser contundentes, sonoras, musicales y precisas. Esta es la razón de que cada una de sus obras demore en promedio siete años en ser publicadas.

Además de esta obsesión con la forma, el escritor galo decidió documentarse exhaustivamente para cada uno de sus proyectos. Sus colegas novelistas, de los que se rodeó sobre todo durante la última parte de su vida, cuentan que solo para un capítulo de su última obra inconclusa, Bouvard y Pécuchet, sobre dos funcionarios retirados que deciden mudarse al campo para dedicar su energía y tiempo en llevar a la praxis todas las teorías del conocimiento moderno (desde la química a la frenología, pasando por el espiritismo, la higiene, la pedagogía y el paisajismo), fracasando estrepitosamente en el intento, el novelista leyó más de cien tratados sobre agronomía, tomando apuntes y copiando fragmentos de su interés para construir la voz y el discurso de sus principales personajes.

Una característica de su novelas es su enorme capacidad descriptiva, tanto de los ambientes en que transcurren sus relatos -que van desde los remotos paisajes africanos de Cártago en Salambó, o la multitudinaria París del segundo imperio de la Educación Sentimental– como de la particular psicología de sus personajes; no importa si es la devota y melancólica sirvienta de Un corazón sencillo, su celebrado cuento, o la actitud sufriente y estoica de un ermitaño hostigado por visiones sensuales en La tentación de San Antonio, probablemente su mayor fracaso editorial.

A caballo entre el romanticismo que permea la cultura de su juventud, con toda su inclinación por los arrebatos pasionales, la naturaleza exuberante y los sucesos extraordinarios que sirven de argumento para trabajos como Salambó o La leyenda de San Julián el hospitalario, y una perspectiva desencantada, y quizás por eso mismo brutalmente moderna, presente en el mundo monótono que agobia a Madame Bovary, o los siempre frustrantes empeños de Bouvard y Pécuchet, que adelantan casi un siglo los desasosegantes escenarios Kafkianos, “podría decirse [tal como apunta Julian Barnes] que volvía la vista atrás, hacia el siglo XVII, y también que miraba hacia adelante, hacia el siglo XX”.

El idiota de la familia

Flaubert no terminó la carrera de derecho. Se retiró aquejado por un violento episodio de epilepsia acontecido en su juventud. Es “el idiota de la familia”, como lo define el filósofo Jean-Paul Sartre en el grueso estudio que dedicó a su figura, subrayando la escasa estima que posee el oficio literario durante el siglo XIX. De cierta forma, esa enfermedad será determinante en el tiempo que dedicará de forma exclusiva a su carrera literaria. Para escribir Un corazón sencillo, pidió prestado al museo un enorme papagayo disecado que lo acompaño por meses en su escritorio, mientras redactaba la historia de Félicite, la piadosa sirvienta que, al momento de su muerte, confunde la paloma del espíritu santo con un loro. Podemos imaginarlo en su estudio, concentrado durante horas en encontrar la palabra precisa que exprese de la manera más satisfactoria el mundo en el que sus personajes sonríen, sufren y sueñan. Y, sin embargo, un temperamento escéptico, parecía hacerle desconfiar de la capacidad expresiva del homínido promedio: “la palabra humana es como una caldera rota en la que tocamos melodías para que bailen los osos, cuando quisiéramos conmover a las estrellas” apunta en un célebre pasaje de Madame Bobary.

Como fuere, sus novelas no dejaron indiferentes a sus contemporáneos. Cuentan que Salambó influyó en la moda francesa y que algunas señoritas burguesas comenzaron a vestir vaporosos paños de tul y sandalias con aplicaciones de bisutería brillante, inspiradas en el texto de Flaubert. El contenido de la obra, repleto de violencia, y escenas demasiado atrevidas para la censura de la época, provocó que La Santa sede condenara la obra, incluyéndola en 1864 en su catálogo de libros prohibidos. De igual modo, se dice que luego de la publicación de Madame Bovary, se produjo un notorio incremento en el arriendo de carruajes por parte de decenas de amantes parisenses que sintieron el impulso de recrear una de las escenas más memorables de la novela.

El burgués, una bestia moderna

El término francés “burgués”, que describe un tipo social moderno, perteneciente a un estrato económico ascendente, es bastante común en el siglo XIX. Designa tanto al funcionario estatal, como al profesional egresado de la academia, e incluye en su amplio -y, tal vez por lo mismo, difuso catálogo- tanto al comerciante acaudalado como al con esperanzas de llegar a serlo; al diplomático sibarita, y al banquero avaricioso, y excluye al proletario y al campesino pobre; sus contrapartes en la marcada jerarquía que instala el panorama social moderno.

Esta categoría ha sido por años una clave para leer tanto la personalidad literaria de Flaubert, como su obra. Para muchos, el novelista francés es el gran verdugo de las costumbres e ilusiones burguesas. Se dice que sentía un enconado e inagotable desprecio contra la estupidez humana, y que veía en el conjunto de valores que encarnaba la burguesía francesa del XIX, a la que indudablemente pertenecía, su mayor exponente. Esta sincera inquina es documentada por sus contemporáneos. Emilé Zola, lo refiere en un texto dedicado a la personalidad del escritor: “Flaubert era burgués, el más digno, el más escrupuloso y el más calificado que pueda existir. El mismo lo decía a menudo, mostrándose orgulloso de la consideración de que gozaba, de su vida entera consagrada al trabajo; lo cual no le impedía aplastar a los burgueses, aniquilarlos, cuando tenía ocasión, en sus arranques de lirismo”. Pero mejor, dejemos a Gustave batir los puños al aire:

“Ante la estupidez de mi época, siento oleadas de odio que me asfixian. La mierda se me sube a la boca como en las hernias estranguladas. Pero yo quiero conservarla, fijarla, endurecerla; quiero transformarla en una pasta con la que embadurnaré el siglo XIX, de la misma manera que doran las pagodas indias con excrementos de vaca”.

El novelista muere un 8 de mayo de 1880, a los 58 años. La literatura entró y salió de su cuerpo como un cuchillo de sierra cortando la carne anaranjada de un zapallo calvo. «La única forma de soportar la existencia es aturdiéndose en la literatura como en una orgía perpetua» le escribe a Lois Colet. Unos cuantos días antes recibe en su casa a un puñado de escritores jóvenes. Toman vino rosado en copones de cristal falso, se drogan con rape y esencia de amapola, mean los geranios recién florecidos a la luz de la luna gibosa de primavera, vomitan por el balcón, lloriquean por la irremediable pérdida de su juventud -al menos Maupassant lo hace, acodado en el alféizar de la ventana-; y recitan a pies pelados extractos de sus trabajos más recientes. Zolá, sorprendido por la noticia de la muerte de Flaubert, lo recuerda unas semanas después: “Enorme, silencioso, con sus grandes ojos azules, o bien profiriendo paradojas terribles, levantando hacia el techo sus puños amenazadores”. Sus funerales son sencillos, tanto, que casi pasan desapercibidos en la provincia de Ruan, donde el novelista vive buena parte de su vida. Los habitantes de esta región francesa, en su mayoría comerciantes, desprecian la literatura. En la víspera de su muerte era desconocido por la mitad de la ciudad y detestado por la otra, “he ahí la gloria”, anota Zolá ante la ausencia de una masiva romería de deudos. Seguramente el novelista reprobaría con una mueca de desagrado esta intrusión en su vida personal. Más de una vez defendió la idea de que el autor debía desaparecer en su obra: “El artista debe arreglárselas de modo que la posteridad acabe creyendo que jamás existió” sentenció en una de sus misivas.

Hoy, doscientos años después de su nacimiento, le sobreviven sus novelas y cuentos; obras que continúan susurrando, terribles y musicales, las desoladas dunas que cruzan el corazón humano.

Un corazón no tan sencillo

Únicamente la literatura podía poner al desnudo el mecanismo de la transgresión de la ley (sin transgresión, la ley no tendría finalidad), independientemente de un orden que hay que crear. La literatura no puede asumir la tarea de ordenar la necesidad colectiva. No le interesa concluir: «lo que yo he dicho nos compromete al respeto fundamental de las leyes de la ciudad»; o como hace el cristianismo: «lo que yo he dicho (la tragedia del Evangelio) nos compromete en el camino del Bien» (es decir, de hecho, en el de la razón). La literatura representa incluso, lo mismo que la transgresión de la ley moral, un peligro.

George Bataille

La lectura de novelas es aún más peligrosa para las mujeres, porque al presentarles al hombre bajo una forma y unos rasgos exagerados, las prepara para unos ascos inevitables y un vacío que ellas no deben razonablemente esperar llenar.

Dictionnaire des sciences médicales

De todas las causas que han dañado la salud de las mujeres, tal vez la principal haya sido la multiplicación infinita de las novelas desde hace cien años”

Traité des affections vaporeuses des deux sexes

“No se hace arte con buenas intenciones” dijo Gustave Flaubert, en cierta ocasión, pisando en pantuflas de peluche pardo el lugar dónde alguna vez estuvo el hueso occipital del pelaje de oso negro que alfombró por años el piso de su escritorio; lo dijo entre dientes y para sí, congestionado con una alergia de pelusa ploma mientras cruzaba en calzoncillos largos la penumbra de la casa oscura. El escritor francés reniega de las historias edificantes y los desenlaces moralmente satisfactorios -y podemos estar seguros de que esos son los libros que devora Emma-. La fatalidad que nos enrostra el autor es la de las cosas corrientes. Arrastrada por la angustia de lo anodino, Madame Bovary decide romper la regularidad de los días idénticos a través de los paliativos del placer. Esto supone un quiebre con la moral utilitarista, cuyo principio dicta la renuncia al reinado del instante en favor del cálculo y la previsión de una continuidad que garantice la acumulación del capital en el tiempo -de un modo similar a la promesa siempre aplazada del paraíso para los creyentes-. Pero la voluptuosa inmanencia que punza la carne encendida de los amantes abismados en el encuentro sexual, entregados al traqueteo de las ruedas en un viaje furtivo en coche por las calles de París, tampoco satisface el sentido trascendente que anhela la protagonista. La experiencia pasajera termina por abrir nuevos surcos por los que avanza indolente e irrefrenable el desengaño. No se escriben buenas novelas con buenas intenciones.

La literatura, considerada durante el siglo XIX un pasatiempo abyecto, ocioso y principalmente femenino (madame bovary c’est moi), sobre todo ante la estrecha visión económica que impone el capitalismo, se inclina por la transgresión de la norma social; toma partido por el yerro. La obra de Flaubert -y lo mismo podría decirse de las apuestas más radicales del arte moderno- ilumina los aspectos aborrecidos por la impostura benigna de la cultura dominante; y lo hace contra cualquier ilusión de progreso moral. Su gesto no es el del faro que permite ver los peligros del oleaje, sino la del destello del fósforo arrojado a la fosa abisal del alma humana. Soberana y terrible, el destino de la literatura en la modernidad es el de la adúltera que agoniza sobre su propio vómito. Y eso, en la época de la corrección política, la cultura de la cancelación y la de maniqueísmos cuanto más furiosos más infumables, sigue siendo su mayor cualidad.