Un mapa a la Puerta de no Retorno [extracto]

Traducción Lucia Stecher Guzmán

Dionne Brand (Trinidad y Tobago) es una escritora nacida en el Caribe anglófono y radicada en Canadá. Su premiada y prolífica obra cruza la poesía, el ensayo, la novela y el cine documental. Ha publicado once poemarios, seis libros de ficción y ocho de no ficción. Ha recibido una docena de premios, entre los que destacan el Windham-Campbell Literature Prize (2021), el Blue Metropolis Violet Prize (2019), el Griffin Poetry Prize for Ossuaries (2011) y el Harbourfront Festival Prize (2006).

Esta es la primera traducción de A Map to The Door of No Return al castellano. Bajo el sello de Banda Propia Editoras, el libro es un ensayo literario en el que la autora interroga -mediante fragmentos de historia, investigaciones líricas y la experiencia no escrita de tantos descendientes de quienes cruzaron la Puerta- no solo las fracturas intergeneracionales de la diáspora, también ensaya un relato de exploración sobre la pertenencia y la no pertenencia. Un mapa a la Puerta de no Retorno es un libro tan poético como disruptivo.

Publicamos este extracto a propósito de la próxima visita de la autora al país, contexto en la cual tendrá tres encuentros abiertos al público:

- martes 27 agosto, 11.30 hrs.

Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño

Conversación con Lucia Stecher y Myriam Moïse

Estudio de TV, Facultad de Comunicación y Letras de la UDP (Vergara 240)

- Viernes 30 de agosto, 14.30 hrs.

Clase abierta UAH

Participan Dionne Brand y Myriam Moïse

Departamento de Lengua y Literatura, UAH (Alameda 1825, Sala E 44, Metro Los Héroes)

- Viernes 30 agosto, 19.30 hrs.

Presentación libro Un Mapa a la Puerta de no Retorno

Participan: María José Navia y Myriam Moïse

Espacio literario Ñuñoa (Jorge Washington 116)

***

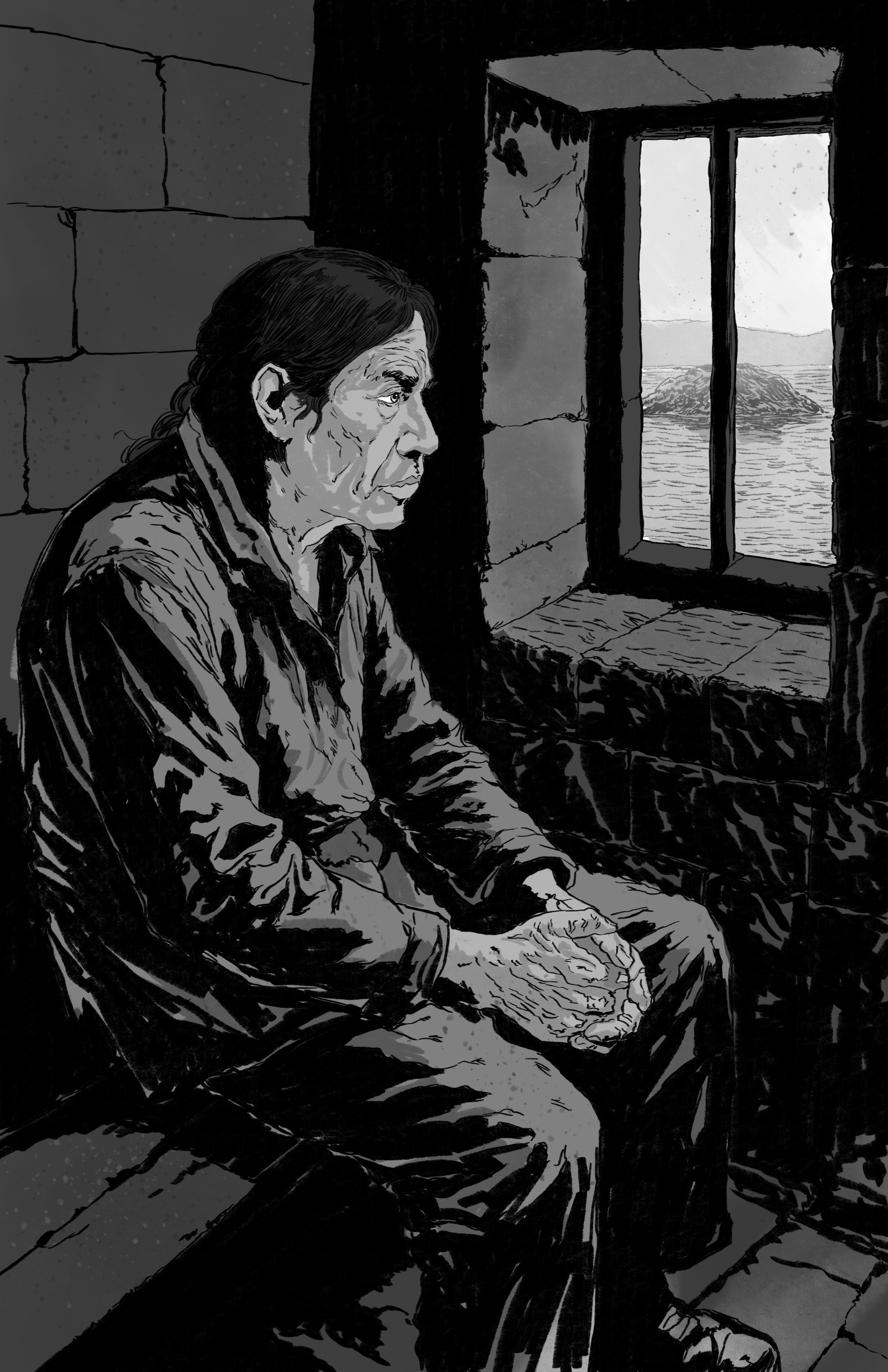

Existen mapas a la Puerta de no Retorno. La puerta física. Están desgastados, han sido revisados por un cartógrafo tras otro, perfeccionados desde la Geografía de Ptolomeo hasta las fotos orbitales y las imágenes satelitales de campo magnético. Pero no hay mapas a la Puerta de no Retorno que se enciende en las conciencias de los negros de la diáspora. Esta puerta no es solo un lugar físico. Es una locación espiritual. Es también, quizás, un destino psíquico. Como la partida nunca fue voluntaria, retornar fue, y tal vez sigue siendo, una intención, por más enterrada que esté. Se dice que no hay forma de ingresar; que no hay retorno.

Un relato circunstancial de un estado de cosas

Mi abuelo decía saber de quiénes descendemos. Yo recitaba todos los nombres que conocía. ¿Yoruba? ¿Ibo? ¿Ashanti? ¿Mandinga? Él decía que no a todos ellos y aseguraba que al escucharlo lo reconocería. Yo tenía trece años. Deseaba ansiosamente que recordara.

Lo asedié durante días. Me dijo que dejara de fastidiarlo, que ya recordaría. Que si no dejaba de molestarlo no podría recordar. Cuando paraba a descansar en una habitación yo me quedaba revoloteando a su alrededor. Lo seguía a todos lados preguntándole si quería que hiciera esto o aquello, que limpiara sus lentes, que lustrara sus zapatos o le llevara su té. Lo estudiaba atentamente cuando llegaba a casa. Me fijaba en los pelos grises de su bigote buscando cualquier vibración que pudiera sugerir que estaba a punto de hablar. Él levantaba su periódico Sunday Guardian para bloquear mi vista. Me botaba, me decía que buscara un libro para leer o algo en qué trabajar. A veces parecía que Papa estaba a punto de recordar. Yo imaginaba que si supiera la primera sílaba podría sacar de su lengua la palabra completa.

Busqué en la biblioteca de San Fernando y no había más listas de nombres. Como no tenía manera de encontrar otros, solo podía repetir los que conocía, preguntarle si estaba seguro de que no era yoruba, ¿qué tal ashanti? No podía evitarlo. Yo quería ser cualquiera de ellos. Había escuchado que eran personas nobles. Pero también hubiera podido ser ibo; se decía que eran gentiles. Y me había informado sobre la guerra en Biafra. Estaba de su lado.

Papa nunca recordó. Cada semana, cuando venía, le preguntaba si había recordado. Cada semana me decía que no. Luego dejé de preguntar. Él estaba decepcionado. Yo estaba decepcionada. Después de eso vivimos en una decepción mutua. Fue una fisura entre nosotros. Se transformó en una especie de distanciamiento. Él después envejeció. Yo me hice joven. En mí se abrió un pequeño espacio.

He llevado ese espacio conmigo. Su luz y su forma se fueron transformando a medida que la pregunta cambiaba de forma y perspectiva. El nombre de la gente de quienes venimos ha dejado de importar. Un nombre hubiese reconfortado a una chica de trece años. Pero la pregunta era más compleja, llena de matices. Ese momento entre mi abuelo y yo, varias décadas atrás, había revelado una lágrima en el mundo. Una respuesta firme hubiese reparado rápidamente esa grieta. Con un simple nombre yo hubiera seguido feliz adelante. Habría jugado con él durante algunos días y luego lo habría guardado. Olvidado. Pero la ruptura develada en este intercambio con mi abuelo fue más grande que la necesidad de lazos familiares. Fue una fractura en la historia, una fractura en la condición del ser. También fue una fractura física, una fractura de la geografía.

Mi abuelo y yo la reconocimos, por eso estábamos decepcionados mutuamente. Por eso no pudo mentirme. Habría sido muy fácil confirmar cualquiera de los nombres que yo le había propuesto. Pero no pudo hacerlo porque también enfrentaba esa fractura. No éramos del lugar en que vivíamos y no podíamos recordar de dónde veníamos o quiénes éramos. Mi abuelo no podía asociar a un nombre la visión de un paisaje o de un pueblo. Y eso era profundamente perturbador.

No poder recurrir a un nombre era no tener pasado; no tener pasado señalaba la fisura entre el pasado y el presente. Esa fisura está representada en la Puerta de no Retorno: ese lugar en que nuestros antepasados dejaron un mundo por otro; el Viejo Mundo por el Nuevo. El lugar en que todos los nombres fueron olvidados y en que se fraguaron todos los inicios. En un sentido desolador fue, al mismo tiempo, el lugar de creación de los negros de la diáspora del Nuevo Mundo y del fin de la trazabilidad de los orígenes. Orígenes ligados a un nombre o a un conjunto de historias familiares que se remontan a un pasado de más de quinientos años, o esos orígenes expresados en un nombre que a su vez se asocia a un territorio o a un oficio. Me interesa explorar ese lugar de creación, la Puerta de no Retorno, un lugar despojado de inicios, como un sitio de pertenencia o de no pertenencia.

Mapas

El colibrí rufo recorre ocho mil kilómetros desde su hogar de verano hasta el de invierno y viceversa. Es un colibrí que cabe en la palma de la mano. Su cuerpo desafía las leyes de la física sobre la energía y el vuelo. Conocía su camino antes que los cartógrafos más renombrados. Es un ave cuyos orígenes y trayectorias son la sangre de su pequeño cuerpo. Es un ave cuyo deseo de encontrar el camino depende de las gotas de néctar de las flores.

Agua

En mi imaginación lo primero que aparece es el agua. De pequeña en Guaya sabía que más allá de lo que podían ver mis ojos había siempre más agua. Todo empezaba en el agua, todo terminaba en el agua. Agua cerúlea turquesa, aguamarina, verde oscuro, azul oscuro, tinta azul, azul marino, azul-negro.

Al sur de esta isla en un día despejado se podía ver el continente sudamericano. Mujeres y hombres con un tinte rojizo en sus rostros oscuros y el cabello de color cobre quemado llegaban desde el continente huyendo de sus maridos, de la ley o de la vida. Hacia el norte estaba el interior de Trinidad, que conducía a la ciudad que siglos atrás alguien con gran ambición había bautizado Puerto España. Hacia el oeste estaba Venezuela con su perfil de pico de ave y hacia el este el inmenso Atlántico abriéndose en dirección a África.