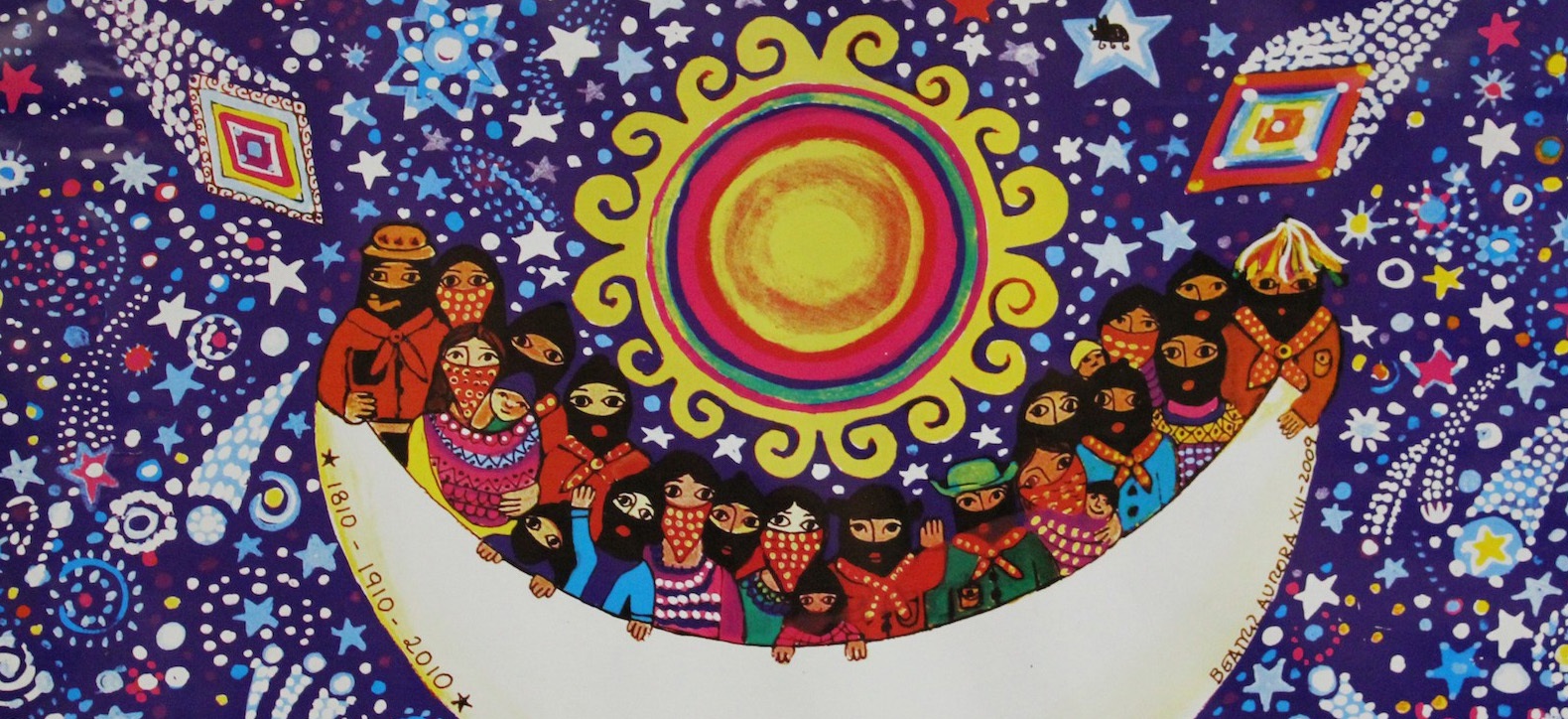

El primero de enero de 1994, la enfiestada población mexicana se levantaba esperando recibir la noticia de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN (también conocido como NAFTA, según sus iniciales en inglés), firmado hacía casi dos años. Sin embargo, el sur la sorprendió invocando al imperecedero zapatismo: siete cabeceras municipales amanecieron tomadas en el estado de Chiapas por obra y gracia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

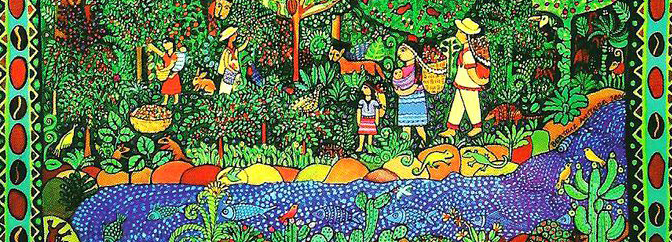

El levantamiento, cuya duración efectiva fue de 12 días, se realizó sin declaración previa. Desde San Cristóbal de Las Casas, histórica ciudad fundada en 1528, los neozapatistas le declaraban la guerra al gobierno mexicano y hacían un contrapeso a los discursos oficiales celebratorios a la llegada de la era de los TLC’s. En un mundo obnubilado por las promesas de la globalización, y una América Latina -supuestamente- ansiosa de dejar atrás la década perdida y la pesadilla de la Crisis de la Deuda, los indígenas de Chiapas declararon iniciar una justa lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Si bien en la Primera Declaración de la Selva Lacandona -su primer documento público oficial-, el EZLN no hace ninguna referencia al TLCAN, sí hace una reivindicación histórica de la lucha contra la dominación y la explotación, y acusa a la élite priísta de ser los mismos que se opusieron, desde la independencia del dominio español, a la libertad del pueblo mexicano. Acusaban al PRI, el partido que buscó institucionalizar la revolución de 1910, de ser una dictadura ambiciosa de 70 años que los mataba de hambre, y al hombre que detentaba la banda presidencial (y artífice del TLCAN) Carlos Salinas de Gortari, de ser un presidente ilegítimo.

Desde sus primeras líneas, el EZLN estableció la veracidad de su lucha; desde el plano retórico, alegando una situación límite, y argumentativamente figurándose como «los verdaderos herederos de nuestra nacionalidad». Apelando, a la vez, tanto a una ética humanitaria como al marco constitucional mexicano:

(…) después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el Artículo 39 Constitucional que a la letra dice:

«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.»

La citada carta constitucional fue cocinada al calor de la Revolución, en 1917. Fue la primera Constitución en incluir derechos sociales, y -como es debido- fue redactada a través de una Asamblea Constituyente entre las facciones oficialistas del proceso. Si bien Emiliano Zapata no participó directamente de la redacción del documento, varios historiadores reconocen la influencia del Plan de Ayala en los artículos referentes a la Ley de Reforma Agraria y la relevancia dada al poder popular.

Emiliano Zapata fue el líder huraño de la revolución; manifestó hasta el día de su asesinato su desinterés por la toma del poder político y cualquier vínculo con las élites, con las que sólo se relacionó con el objetivo de que reconocieran la pertinencia del Plan de Ayala en la construcción del México moderno. Este documento, firmado en la Villa de Ayala (Morelos, 1911) bajo la consigna Libertad, Justicia y Ley, fue la proclama política de la facción del sur en la que desconocía el liderazgo del presidente Francisco Madero, acusándolo de traidor a la revolución. Al igual que en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, se exigía la deposición del presidente y se rechazaba a la élite política por ser portadora de la misma corrupción de los regímenes anteriores. Si bien la gran diferencia entre ambas proclamaciones es que el Plan de Ayala es decididamente popular y agrarista, el documento del EZLN sintetiza una serie de penurias que aqueja al pueblo mexicano justamente por haber sido despojado del derecho a vivir en paz y prosperidad que reclamaba Emiliano Zapata 83 años antes.

Así como Zapata demostró siempre rechazo a ocupar posiciones de poder institucionales, el líder mediático del EZLN, el Subcomandante Marcos, en su momento declaró que la subordinación de su título se debía a que la verdadera comandancia del proceso era el Pueblo. Nunca declararon la guerra a México ni al Estado, sino al mal gobierno y a las estructuras opresivas. No desconocieron los recursos jurídicos occidentales; a la vez que se declaraba en enfrentamiento con el ejército federal, se acogían a la Convención de Ginebra y demandaban la participación de la Cruz Roja. Lo de los neozapatistas no era una guerra a Occidente, sino que al Neoliberalismo. Y lo es hasta hoy; lo declaró así el Subcomandante Marcos en su despedida: «Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. (…) Era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo». (La Realidad, Chiapas, mayo 2014).

Aunque la Primera Declaración de la Selva Lacandona no explicita al Neoliberalismo, que el levantamiento zapatista haya ocurrido el mismo día que entraba en vigencia uno de los TLC más paradigmáticos de la era actual no es coincidencia. Tampoco eran unos improvisados; el EZLN estaba en funcionamiento desde el 17 de noviembre de 1983, luego de la desarticulación de las Fuerzas de Liberación Nacional caídas en combate ante el ejército federal, brazo armado del PRI; partido hegemónico (y, digámoslo, único) que llevaba en ese entonces más de 50 años monopolizando los canales de participación política y persiguiendo los movimientos sociales a sangre y fuego.

Entre 1983 y 1994, el EZLN hizo un trabajo silencioso de organización y autoaprendizaje. Constituyeron primero la que sería la célula dirigencial y el primer campamento en Chiapas, La Pesadilla. Se prepararon en tácticas militares y fueron reclutando más gente. Tomaron contacto con poblaciones locales, dándose a conocer en sus ideales y objetivos, lo que desencadenaría la etapa de crecimiento explosivo, en la que su influencia sobrepasaría los límites de la selva Lacandona, alcanzando el norte del estado de Chiapas. Antes de declararle la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari -al que tachaban de ilegítimo por las escandalosas acusaciones de fraude electoral de 1988-, los zapatistas realizaron una votación interna. El resultado se concretaría en la madrugada del primero de enero de 1994, siendo su primera y espectacular aparición a la luz pública.

Neoliberalismo: las victorias de los grandes y las resistencias desde abajo

Totalmente inconsciente de lo que ocurría al sur del país que pretendía gobernar, por aquellos días en que el EZLN decidía exigir su renuncia, Salinas de Gortari se hacía conquistar con las propuestas de George Bush padre para la firma de un tratado que ampliara el comercio en América del Norte. Al cumplirse los veinte años de la puesta en marcha del TLCAN, Salinas de Gortari recordaba un escenario totalmente diferente, con un México entusiasmado, que pujó en conjunto hacia la concreción del proyecto: «A través del llamado ‘cuarto de al lado’ participaban representantes de todas las áreas productivas del país, así como agrupaciones empresariales, sindicatos y organizaciones rurales. Esto generó una gran cohesión y nos permitió negociar no sólo como gobierno, sino como país», escribió en una columna para CNN (19 de diciembre, 2013). Al parecer, gran parte del pueblo se quedó fuera del dichoso cuarto, pues el TLCAN tuvo, y tiene hasta hoy en día, un gran número de detractores. Y el EZLN fue recibido con no poco entusiasmo.

Sobre a quién le dio la razón el tiempo aún está en veremos. El TLCAN está vigente, así como el EZLN (aunque sin la dirigencia del Sup Marcos). Al hacer la recapitulación, más de veinte años después de la puesta en marcha del tratado, los balances son engañosos, como sólo puede serlo la disputa entre los macronúmeros y la economía del día a día. En dos décadas, la economía de México creció en cifras espectaculares: al 2014 las exportaciones se habían incrementado en 492% a EE.UU., y en un 556% a Canadá. El mercado mexicano se abrió a la posibilidad de acceder a más 400 millones de personas, siendo beneficiado sobre todo el sector manufacturero.

Si los mercados funcionaran como en el Edén neoliberal, podríamos imaginar que tanto mexicanos como estadounidenses (y canadienses) se vieron beneficiados con la apertura comercial. Si personajes como Salinas de Gortari hablan de un enriquecimiento de México ¿podemos asumir que los mexicanos se enriquecieron? Por supuesto que no; sólo algunos lo hicieron, para variar. Este fue el período en que nacieron los súper-ricos mexicanos, como el señor Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo y dueño de Claro, la compañía de celular que probablemente estás usando en este momento. Su riqueza pasó de ser de 6.000 millones de dólares en 1994 (año del inicio del TLCAN) a 73.000 millones de dólares en 2014; equivalente al 8% del PIB de México. Cosa parecida sucedió con los 24 súper-ricos mexicanos que generalmente aparecen en los rankings tipo Forbes.

Sin embargo, opiniones emitidas por funcionarios del Banco de México no son tan optimistas: al cumplirse 20 años de libre comercio, declararon que el PIB sólo había crecido un 2,3% anual, siendo que el potencial mexicano es del 5,5%. Señalaron también que, en el mismo período, el salario real había caído un 3%. Otras voces se atreven a entregar datos del aumento de la pobreza extrema: durante los cinco primeros años, de un 16% subió a un 28%. Si bien hoy esas cifras son bastante más alentadoras, no hay que ser entusiastas: si «sólo» 9,5% de mexicanos no tienen qué comer, el 46,2% vive en estado de pobreza. Si a la pobreza le agregamos la desigualdad, tenemos el caldo de cultivo para el terrible espiral de violencia que azota a los mexicanos. Sólo agreguémosle una oligarquía corrupta y el mercado consumidor de drogas más grande allende sus fronteras y voilá: Pobrecito México; tan lejos de Dios, y tan cerca de los Estados Unidos…

Que el neoliberalismo genera pobreza y desigualdad no es una novedad. Probablemente lo que no deje de sorprendernos es que se insista en esa mala receta, sobre todo en un lugar como Latinoamérica. Así como este 1 de enero el TLCAN y el EZLN cumplen 22 años de entrada en vigor, también se cumplen 22 años del inicio de un ciclo de Tratados de Libre Comercio en el continente, y en Chile sobre todo. Enamorados de las macro-cifras, los países del continente se lanzaron rápidamente a la firma de convenios, creación de bloques comerciales y tratados bilaterales. Chile es la excepción, claro; el mejor alumno y el peor compañero, sin suscribirse al Mercosur, a la Comunidad Andina o a cualquier grupo de integración regional, lo que ha hecho es romper récords en TLC’s.

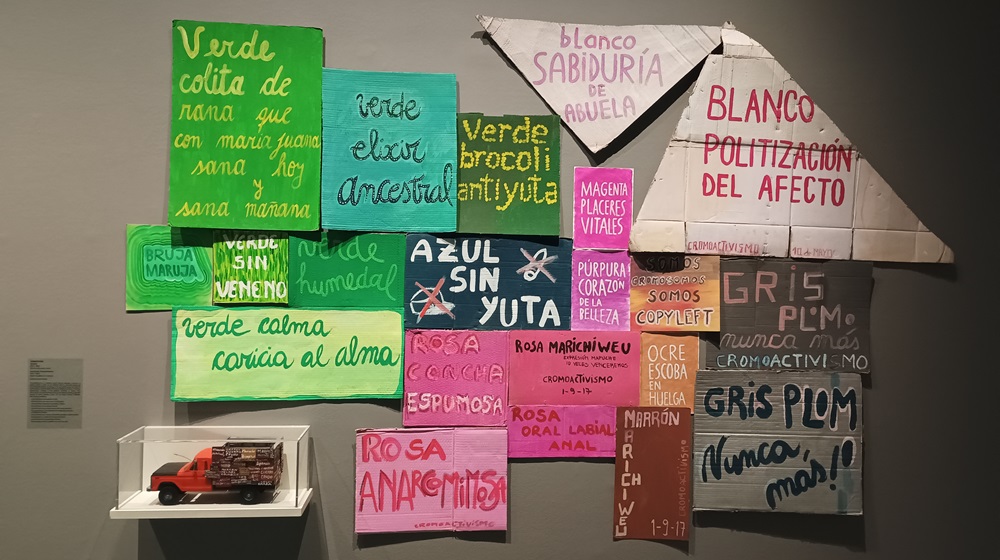

Pero así como los zapatistas se alzaron contra la primera embestida globalizante del neoliberalismo, otras resistencias populares también deben ser rescatadas. Ya que si de efemérides se trata, recordemos que en noviembre recién pasado se celebraron 10 años de «NO AL ALCA». Nos referimos a la negativa a integrar el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas, que no era otra cosa que la expansión del TLCAN al resto de América Latina (sin Cuba, por supuesto). Este movimiento de rechazo fue integrado por sindicatos, líderes, estudiantes y organizaciones sociales. El 5 de noviembre del 2005, en la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, la resistencia al ALCA que opusieron los representantes del Mercosur y Hugo Chávez convirtieron el proyecto en letra muerta.

El neoliberalismo se sigue promocionando entre sus anuncios de expansión y próxima muerte. En estos momentos, el fantasma toma la figura del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus firmas en inglés), que promete crear el área de libre comercio más grande del mundo. Desde el secretismo más reservado, poco nos hemos podido enterar, dejándonos sin capacidad de reacción.

¿El problema es la figura del TLC? No; es la ideología que lo sustenta. Y así mismo, hace 22 años, el EZLN nos enseñó a responder: «¿La toma del poder? No, apenas algo más difícil: un mundo nuevo»*.

———————

* Carta pública del S. Marcos a Gaspar Morquecho, 2 de febrero de 1994

Perfil del autor/a: