/ por Catalina Aravena

A principios de los setenta, mientras en Chile se buscaba implementar el proyecto socialista, el intelectual marxista Henri Lefebvre observaba el fenómeno de la fragmentación en ciudades como Nueva York y París, vaticinando su expansión a nivel global. Era una época de entusiasmo. Lefebvre proponía pasos para la toma democrática de la ciudad y soluciones en contra de la crisis de las sociedades capitalistas. La situación chilena aportaba a ese entusiasmo: las primeras cuarenta medidas del gobierno popular no sólo presentaban transformaciones que terminarían con la distribución desigual de los recursos —base de la distribución desigual del espacio— sino que además apuntaban a la producción de espacios para la vida cotidiana y el tiempo libre. El sueño terminó pronto y en Chile el presagio de Lefebvre no sólo se cumplió, sino que probablemente lo hizo con más fuerza que en otras ciudades del mundo.

El fenómeno de la fragmentación del espacio urbano es complejo y trae consigo problemas como la segregación en los centros urbanos, la transformación de las sociedades rurales y las migraciones, entre otros. Lefebvre aspiraba a un estudio global de este fenómeno, sin embargo, en los últimos años el análisis se ha restringido a lo local. Se tiende a pensar que con una buena planificación urbana y la cooperación idealizada de los diferentes sectores de la sociedad se pueden mejorar las condiciones de la vivienda, la segregación en las ciudades, y en consecuencia, la vida de aquellos que han sido afectados por la carencia de espacios donde desarrollar sus vidas. Pero por mucho que se reconozcan las diferentes fuerzas que producen la segregación y la pobreza, sin la aceptación de que esas fuerzas son impulsadas por un sistema que opera de forma global, es muy difícil que se produzcan cambios sustanciales en las ciudades. La planificación impulsada por un gobierno puede aminorar los daños causados por la lógica de mercado en las ciudades, pero nunca revertirlos; la cooperación puede producir mejoras en grupos pequeños de la sociedad, pero no en su conjunto. La fragmentación afecta con mayor violencia a los pobres, pero abarca a toda una sociedad, impide la integración, restringe la información y la comunicación, separa a las clases indicándoles el lugar a donde pertenecen.

Comúnmente relacionamos la idea de ciudad con el concepto de espacio urbano. Lo urbano se define por los tipos de infraestructura, la cantidad de población y las actividades económicas que caracterizan un espacio determinado, y en ese sentido, engloba los recursos materiales y humanos que interactúan dentro de él. Pero muchas veces el reparto de esos recursos y el reflejo de ese reparto en las relaciones sociales van en contra de las bases de lo que debe ser una ciudad. Para una sociedad democrática como dice ser la nuestra, una ciudad es el lugar de la ciudadanía, donde hombres y mujeres son libres e iguales en derechos y deberes. Pero nuestro desarrollo espacial no sólo va en contra de derechos urbanos como los de vivienda, espacio público, accesibilidad y centralidad, entre otros, sino que se opone a los más fundamentales: la igualdad y la libertad.

La lógica que hoy rige el diseño urbano y la distribución de los espacios para la vida cotidiana es la de mercado. Esa lógica distribuye recursos escasos según capacidades de pago y no necesidades, por lo que aquellos sectores que poseen mejores condiciones de uso, también tienen un mayor valor de cambio. Así, las inmobiliarias multiplican de forma miserable los valores del suelo, edifican sin ninguna consideración con el desarrollo del entorno y no entregan ninguna compensación por los daños provocados por sus monstruosidades de concreto. Como si fuera poco, en la ciudad dividida por el dinero los pobres quedan relegados a áreas periféricas o peri-centros, que son los únicos espacios que pueden costear con sus ingresos y los insuficientes subsidios del Estado. Esa ordenación vuelve imposible que las diferentes clases sociales compartan el mismo espacio, lo que profundiza las desigualdades sociales e individuales.

El tema sobrepasa la voluntad política de evitar esa segregación, si es que realmente la hay, pues los subsidios estatales no compiten frente a las leyes de oferta y demanda que rigen el reparto espacial, y las reglamentaciones sobre el uso del suelo no han cambiado mucho desde la dictadura, dejando el tema de la distribución y producción del espacio en manos del mercado. A esto se suma la gentrificación que ha ido poco a poco expulsando a los pobres de los centros de las ciudades. Hoy el mercado produce desigualdades aún más violentas que las del pasado, al menos en lo macro, pues expulsa a los pobres de los centros urbanos, los aleja de las áreas de servicios, los obliga a ocupar el poco tiempo que tienen como propiedad en una lucha cotidiana por acceder a la ciudad. Esa distancia se ha vuelto una fuerza centrífuga, el esfuerzo que implica salir de la población para participar en las redes de intercambio, comunicación y cultura que ofrece la ciudad es demasiado. Encerrados en esas nuevas periferias, las personas se ven privadas de su derecho a la ciudad.

Nuestras ciudades llevan un tiempo fragmentadas y también poseen peri-centros, poblaciones históricas que no están necesariamente sometidas al problema de distancia material, pero sufren de la segregación inherente al mercado de otros modos. No hay mejor imagen de ese tipo de fragmentación que la que nos entrega Buñuel. La fuerza del Ángel exterminador delimita y controla el espacio, impide la entrada y la salida, produce monstruos. El irónico Buñuel encierra a la élite, que por el hacinamiento y la escasez comienza a reproducir la miseria humana; la realidad encierra a los pobres y sin pizca de humor. En la ciudad algunas calles son murallas, y no hay nada más contrario a la idea de ciudad que la falta de libre tránsito. A esa fragmentación del centro se suma la distancia y las malas condiciones de transporte que sufren las nuevas periferias. En Santiago la clase alta tiene carreteras concesionadas y medios de transporte particulares que reducen la distancia a la que se encuentran de la ciudad, que por cierto es voluntaria y les permite establecer sólo los contactos necesarios con el resto de las clases. Las periferias obligadas sufren de la distancia material, de la falta de servicios y de la carencia de espacios de esparcimiento.

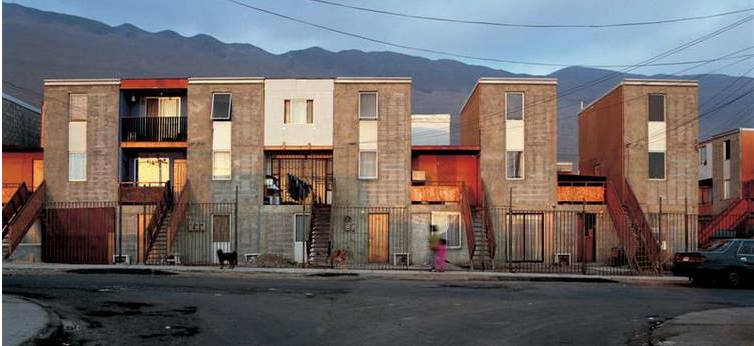

A estas injusticias espaciales se suma la de la vivienda. Los subsidios del Estado compran terrenos insuficientes y producen espacios invivibles. Entregan la responsabilidad de la construcción de viviendas sociales a empresas privadas que imponen sus intereses por sobre los de la población. La autoconstrucción es, probablemente, la única medida que tienen los beneficiados por los subsidios para mejorar sus condiciones de vida, pero de una forma precaria y que va en contra de lo que se espera de una vivienda social pues quita al trabajador sus horas de descanso y sus ingresos. En este sentido, la autoconstrucción es indeseable y sólo responde a la falta de responsabilidad social de un Estado que privatiza los derechos dándoles un valor de mercado.

Este diagnóstico es bien conocido dentro del campo de la arquitectura, sin embargo, quienes se han posicionado como representantes mediáticos de la vanguardia arquitectónica, tienden a eludir el origen sistémico de la fragmentación, segregación y pobreza de las ciudades, generando discursos que naturalizan las desigualdades sociales . Como albañiles rellenando las grietas provocadas por una mala estructura, quienes aparecen hoy como los nuevos héroes de la arquitectura comprometida con la sociedad se proponen producir transformaciones en el hábitat humano a través de un enfoque holístico que considere los problemas técnicos, sociales, presupuestarios y ambientales, como fuerzas que intervienen en la producción espacial, pero sin siquiera tocar la dinámica capitalista que impulsa esas fuerzas.

Pedir un compromiso político real a esos nuevos héroes de la arquitectura no sólo va en contra de sus libertades intelectuales, sino que también en contra de los caminos que ha ido tomando la disciplina arquitectónica dentro de los marcos del mercado, sin embargo, al menos deberíamos poder exigirles una clarificación de sus tendencias políticas, sobre todo cuando su trabajo se enfoca en las transformaciones del espacio con fines sociales. Sobre todo, porque mientras no toquen el origen del problema, su labor es asistencialista, una arquitectura caritativa que funciona más en la teoría que en la práctica y que crea ilusiones de mejoras sustanciales cuando en realidad sólo da un tono menos dramático a la segregación espacial. Los especialistas con esos discursos llenos de sentido común que circulan mediáticamente, evitan la acción de los sujetos sociales sobre sus ciudades, impiden la formación de proyectos colectivos que puedan pensarlas, y por supuesto, de movimientos sociales que luchen en contra de la injusticia espacial. Lo decía Lefebvre en los setenta y hoy intelectuales como David Harvey: la reorganización de la ciudad es imposible sin movimientos sociales fuertes. Pues bien, lo que nos dice la nueva arquitectura expuesta en bienales y ganadora de premios mundiales es que no se necesitan movimientos sociales para reordenar la ciudad, sino que los arquitectos y urbanistas harán la tarea por nosotros, nos enseñarán qué es la cooperación y cómo encausarla para romper con las fuerzas destructivas en las ciudades.

El nuevo héroe de la arquitectura social

El 13 de Enero de este año se anunció al arquitecto Alejandro Aravena Mori como ganador del Pritzker, premio de gran prestigio internacional patrocinado por la fundación estadounidense Hyatt. El Pritzker reconoce la trayectoria de arquitectos quehan contribuido de forma consistente y significativa a la humanidad y el entorno construido a través de obras innovadoras a nivel técnico, medioambiental y social. En el caso de Aravena, el jurado valoró principalmente su habilidad de conectar la responsabilidad social con las demandas económicas que implica el diseño del espacio urbano, además de su producción de espacios públicos que beneficien a la comunidad y su preocupación por los aspectos medioambientales de la arquitectura.

Este año el Pritzker parece haber querido dar una señal de su interés por los aspectos sociales de la arquitectura, eligiendo el trabajo de un arquitecto que, sin duda, les era bastante conocido, pues Aravena fue miembro del jurado del Pritzker entre el 2009 y el 2015. Por su lado, el premiado ha rechazado explícitamente la condición de arquitecto comprometido que se la ha querido atribuir en diversas entrevistas y conferencias, y tiene razones para hacerlo, pues su trabajo se enfoca en sacar provecho al conocimiento arquitectónico y urbanístico bajo las actuales condiciones, mejorando así la calidad de vida de las personas, pero no apunta a las bases del problema ni busca fortalecer vínculos sociales producidos por la fragmentación de las ciudades. Su discurso teórico, que ha circulado a nivel mundial, elude constantemente las implicancias políticas del diseño espacial, insistiendo en que basta con una arquitectura de calidad que considere las fuerzas económicas, materiales y sociales que se entrecruzan en el espacio para producir mejoras en la vida en las ciudades, como si esas fuerzas no dependieran de la decisión política de intervenir lo menos posible en las supuestas formas de autoregulación del mercado, como si los permisos de edificación no fueran dados por las municipalidades, como si el poco presupuesto estatal destinado a la construcción de espacios urbanos y viviendas sociales fuera algo con lo que hay que conformarse.

Un premio también puede impulsar decisiones políticas, como en el caso de Aravena quien junto con su equipo de Elemental ltda. —empresa formada el 2001 para el desarrollo de proyectos de interés público—, fue llamado a prestar asesoría para el MOP desde marzo de este año. Nada raro dentro de nuestra institucionalidad política que lleva un tiempo reaccionando de forma desorganizada frente a temas de interés público. Elemental ya se había adjudicado proyectos de reconstrucción y era una empresa suficientemente conocida dentro del ministerio, pues sus socios fundadores, Pedro Allard y Andrés Iacobelli, quienes se habían retirado de la sociedad en el 2010, detentaron puestos de importancia en el ministerio durante la época de los planes de reconstrucción después del terremoto del 2010. En este caso, el MOP está considerando ciertas modificaciones en sus formas de gestión de modo de que una empresa privada como Elemental pueda dar su asesoría sobre asuntos públicos, cuestión que por lo menos implica conflictos de interés. La decisión parece deberse, sobre todo, a una reacción apresurada frente a ideas que circulan por los medios de comunicación con la etiqueta de lo social, lo que dice bastante sobre la incapacidad del Estado de implementar políticas públicas que toquen realmente a lo social y de su premeditado rechazo de la participación ciudadana en los temas que incumben a su desarrollo dentro de las ciudades. Aprovechándose de la ilusión de participación que generan las nuevas formas de acceso a la información, el gobierno dirige su actuar público según contenidos de moda, mientras resguardar los intereses de privados manteniendo el descontento a raya con migajas de socialismo.

El planteamiento de Aravena con respecto a lo social también es problemático. Aquí hemos dejado de lado los proyectos privados ejecutados por el arquitecto, tal como él los distingue de sus trabajos enfocados en la vivienda social, que sin duda han tenido mayor repercusión a nivel público. Poco sabemos del efecto que han tenido las viviendas construidas por Elemental en la vida de sus habitantes, y en los medios circulan opiniones diversas sobre cómo éstas han funcionado en la práctica. No tenemos datos suficientes como para determinar su éxito o fracaso, sin embargo, sí podemos preguntarnos por la posibilidad de que los conceptos de diseño y producción espacial desarrollados por Aravena se integren de forma más general en la configuración de las ciudades. Expongo desde ya mi opinión sobre esto. Me parece que, aunque su discurso se presenta como una solución racional a los problemas de la ciudad, su noción de vivienda incremental es dañina, su idea de cooperación es insuficiente, y los intentos de ubicar viviendas sociales en zonas tradicionalmente ocupadas por la clase media (un ejemplo es el proyecto de viviendas sociales en Playa Ancha, Valparaíso), olvidan una de las tendencias que más han ido fracturando las ciudades en los últimos años, la gentrificación.

Aravena propone como fundamento de su trabajo el poder de síntesis del diseño, su capacidad de hacer converger fuerzas económicas, materiales y espaciales con el fin de producir una solución simple a un problema complejo. No tengo ningún conocimiento como para rebatir esta idea, al menos desde la arquitectura, y me parece que es una forma adecuada de proceder cuando un problema se maneja dentro del ámbito de la técnica. Pero la solución efectiva que plantea Aravena a la construcción de viviendas sociales es tan sintética que omite partes importantes de su desarrollo. Su gran invención es la construcción de la mitad de una casa con todos los servicios básicos y un diseño arquitectónico apropiado para ser ampliada al doble. En las poblaciones las viviendas entregadas por el Estado suelen ser ampliadas de mala manera por sus propietarios pues el espacio construido es insuficiente. La propuesta es seguir la lógica de la autoconstrucción, pero asegurándose de que se mantenga la calidad, de modo que las casas adquieran mayor valor en el mercado y sean habitables de mejor manera, haciendo que la clase baja llegue a tener la calidad de vida de la clase media, como ha repetido en varias ocasiones. La pregunta es si es una idea que deba ser tomada como ejemplo en la realización de proyectos habitacionales. Me parece que no debería, sobre todo porque la autoconstrucción es injusta, ocupa uno de los recursos que más escasea entre los trabajadores pobres, el tiempo; exige el esfuerzo económico de familias que, mientras viven en la mitad de una casa, están en condiciones peores de las que estarían en una casa pequeña; implica, en ocasiones, la acción de individuos que no están habilitados para las tareas de construcción. Como si fuera poco, las fallas que se puedan producir en esas viviendas autoconstruidas se vuelven responsabilidad de los propietarios, mientras las constructoras y el Estado se lavan las manos. Conveniente para el Estado y los privados, pues no exige ningún cambio en sus presupuestos, la ahora famosa solución de Aravena es tan sintética que desconoce parte importante de las implicancias políticas y sociales que giran en torno a la vivienda.

El enfoque social de la propuesta de Aravena lo lleva querer incluir a la comunidad en el desarrollo de sus proyectos, usando el concepto de cooperación para describir este proceso. A través de un diseño participativo, las familias tienen el poder de intervenir en la decisión sobre el tipo de vivienda que se construirán, y por supuesto, la obligación de hacerse responsables de esa decisión. La intención de Aravena en este punto no es del todo negativa, pues implica la discusión dentro de la comunidad, una instancia que podría generar vínculos sociales a más largo plazo, en el mejor de los casos. El problema es que la manera en que formula la mitad de una solución con el exiguo presupuesto entregado por el Estado y la reviste de inciertas promesas, impide que esa unidad provisoria entre individuos se oriente hacia lo que debería: una crítica al sistema y una reivindicación de los derechos que bajo la lógica neoliberal les han sido quitados. La retórica dice bastante cuando se llama a la cooperación y no a la unidad, a la participación y no a la acción.

Finalmente, la idea de integrar grupos de vivienda de bajo costo en zonas habitadas por la clase media, es la única que apunta de forma más directa a terminar con la fragmentación espacial y social de las ciudades, pero no sólo es un proyecto que comprende a un porcentaje pequeño de la población, sino que además desconoce algunas de las fuerzas que fragmentan a la ciudad. El plan no es extraño dentro del mundo del urbanismo y la arquitectura, y lleva casi 30 años siendo probado en grandes ciudades de EE.UU. En un artículo escrito por Samuel Stein para la revista Jacobin sobre la vivienda social y la idea de zonificación inclusiva, el autor presenta este tipo de planes como fatalmente defectuosos, sobre todo por las tendencias gentrificadoras de las grandes ciudades. Sin duda, el caso no es el mismo que el chileno, pues hasta ahora los proyectos de Aravena están en su mayoría integrados dentro de planes de reconstrucción que implican la reubicación de grandes grupos de personas en nuevas zonas a través de subsidios estatales. Aunque con riesgos de convertirse en peri-centros, la ubicación de esos grupos en espacios con mayor acceso y mejores servicios podría no ser negativa, si es que los presupuestos familiares les permiten acceder a esos servicios. Pero la generación de viviendas de bajo costo en zonas centrales fuera de las lógicas de la vivienda pública inevitablemente las haría entrar al mercado, siendo inaccesibles para la gente de bajos recursos. El tema, por lo tanto, no es sólo conceptual y técnico, sino que es sobretodo político. Mientras Aravena exponga sus argumentos dentro de marcos técnicos haciendo alusiones aisladas a lo social, su discurso lo único que hace es fortalecer el actual sistema, cuestión que no niega, sino que por el contrario, reitera cada vez que tiene la oportunidad de aclarar su posición como un agente privado ocupado por lo público. Nosotros somos los que estamos equivocados si queremos ver en él al nuevo héroe de la arquitectura social.

Perfil del autor/a:

La raza

Un muy buen artículo sobre la arquitectura actual y muy bien escrito. Pero además, valiente. Porque en el Chile de hoy decir algo contra, por ejemplo, Arturo Vidal es impensable, aunque el tipo maneje curado, choque el auto y haya estado a punto de causar una tragedia. Lo mismo pasa con Aravena. Si le preguntamos a alguien por las casas Monroy, pero sin informarle que es de Aravena -ahora todo un un Pritzker-, diría que parecen nichos de cementerio y que son mudas, in-significantes, modelo de ciudad pobre, etc. Pero claro, es de Aravena y ya nadie se atreve a criticar. El nuevo superhéroe de la arquitectura social… a la medida de los poderosos claro está…Por eso, por los argumentos esgrimidos, felicitaciones.

Me parece un excelente analisís de situación urbana del Chile de hoy en día. Como arquitecta me parece un poco injusto crucificar a Aravena, dado que tal cual expones y él muchas veces ha comentado en entrevistas, incluso, anteriores al premio que se le fue otorgado, que plantea una solución a las variantes que dentro de las posibilidades económicas que el Estado dispone para este tipo de proyecto, las cuales generalmente se ven vetadas o deformadas: tales como la posibilidad de ampliación, puesto que la vivienda social comprende un rango de 50 m2, lo cual es un espacio muy pequeño, para una familia biparental con tres hijos, por ejemplo. Creo que la creatividad con la abordó este tipo de proyecto (proyecto con pocos recursos, poco espacio, poco tiempo y que además da «poca plata»), a los cuales generalmente «los grandes arquitectos de este país» hacen la vista gorda, es un mérito que su actual fama no debería restar. Si, estoy de acuerdo con la falta de compromiso a la problemática de fondo detrás de la arquitectura «social», pero es parte de un entramado construido tanto politícamente como económicamente, en el cual nuestro país está estancado.

Para tratar el tema de la organización urbana, primero hay que comprender que son muchos factores los que generan una ciudad segregada, tantos como ciudades. El rol del arquitecto en la ciudad, abarca desde el urbanismo, la vivienda, el paisajismo, proponer normativas y regulaciones, restauraciones, hasta la planificación del crecimiento de las ciudades. Cada una de estas diciplinas tan complejas como profundas, cuya responsabilidad es compartida además con distintas entidades. Ningún arquitecto es un superhéroe. Y aquellos que han intentado serlo, han fracasado. La planificación de las ciudades fracasa, porque se olvidan de quienes viven en ellas, el sistema no se detiene a preguntar, cuales serán las condiciones de habitabilidad más favorables para las personas de clase media o escasos recursos y si cuentan con el equipamiento apropiado a sus alrededores. En la mayoría de los casos buscan los terrenos más baratos, ya sean forestales o agrícolas, lejos de los centros, imprimen una vivienda modelo, envían a todos los subsidiados, compran otro terreno, envían otro lote de subsidiados, y así sucesivamente, entonces te preguntas ¿Quién planífico estas poblaciones? No lo sabemos, quizás el dinero, quizás intereses alejados de cualquier humanidad, porque estos grupos de reunidos en las periferias actuales, no tienen identidad ni razón de cohesión, con suerte un poco de espacio digno para vivir… hasta que llegue la droga, por algún lado, ladrones, bandas, asaltos, etc. Un círculo vicioso al que está sometido nuestro país, que nace precisamente porque no existe una verdadera responsabilidad social con las personas y el crecimiento de la población, puesto que está demás decir que lo que ya está hecho significa un gran problema, que se acumula.

La mejor manera a mi punto de vista es tratar con comunidades, ya sea constituidas culturalmente o aún desarticuladas, promoviendo factores existentes o construyendo «puentes» la una mejor comunicación entre la población, pero siempre caso a caso. Somos seres humanos distintos, con distinto origen y destino, y esa naturaleza debería ser respetada y dignificada tanto en lo urbano como la vivienda y la sociedad. Las cosas no se estarán haciendo bien, mientras el capitalismo vea la vivienda como un negocio y a las personas como números.