Durante el estallido social Akira se exhibió dos veces en Santiago. Ambas funciones formaron parte de ciclos de películas que los cines céntricos preperaron al calor de la contingencia. La primera se realizó el sábado 16 de noviembre del 2019 a las tres de la tarde en el cine Normandie, apenas unos días antes de cumplirse el primer mes de la revuelta popular. La segunda, el lunes 23 de noviembre a las diez y media de la noche, en el centro de arte Alameda. El viernes de esa misma semana el espacio que funcionaba como base de la cruz roja durante las manifestaciones fue alcanzado por un proyectil lacrimógeno que incendió el techo del edificio y consumió el recinto en pocas horas.

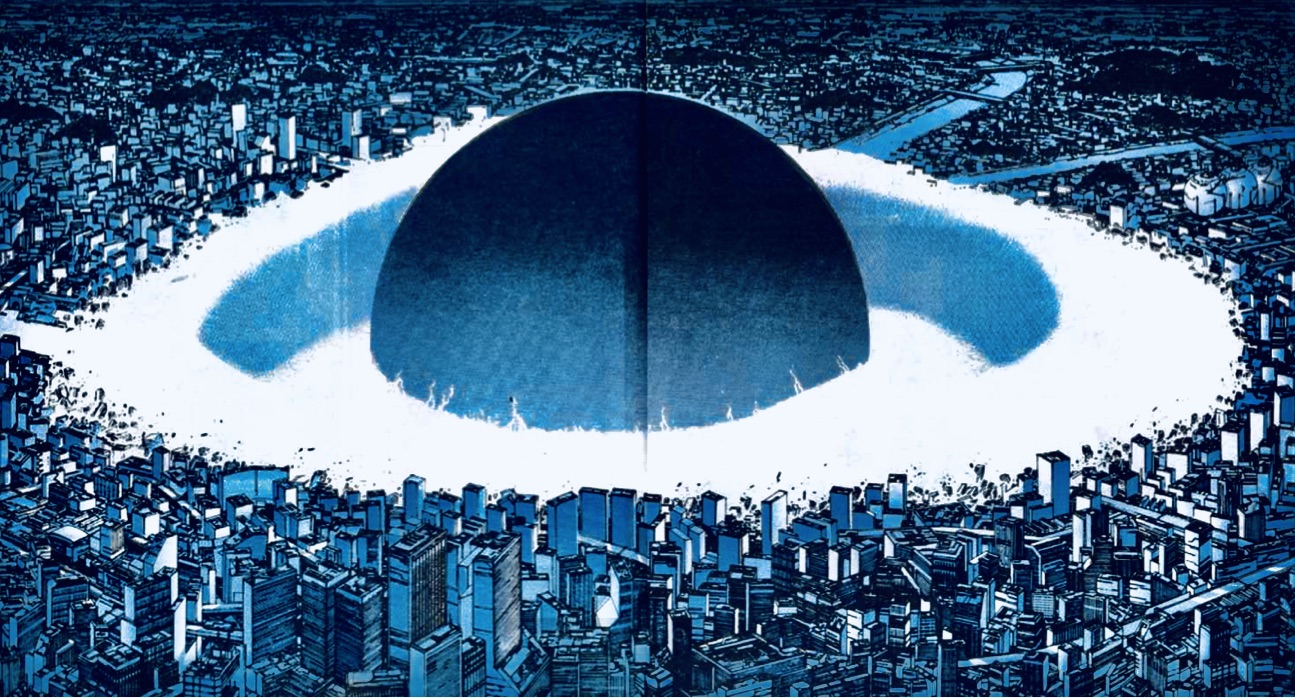

Cumplidos cuatro meses del estallido social, la intendencia de Santiago mandó pintar la fachada del centro cultural Gabriela Mistral. Sobre el extenso muro de latón que cubría el edificio se acumuló un centenar de gráficas alusivas al despertar político de la sociedad chilena. Entre las múltiples técnicas; que incluían grafitis, stickers, mozaicos, collage, había una serigrafía de la rebautizada plaza de la dignidad con un estallido negro detonado desde el centro de su perímetro. Pegado a un costado de la entrada principal, la lámina aparecía acompañada de una tipografía de caracteres negros donde se leía: Neo-Chile. La referencia con que el arte callejero de la revuelta reimagina la iconografía de Akira, dialoga con los contornos críticos que propone la selección de fragmentos de este ensayo.

“la implosión subjetiva de la crisis neoliberal es una explosión en cadena. Una bomba de racimo que va destruyendo, en su caída, uno a uno los escalones sicológicos descendentes del empleo precario. Hata dar en su blanco final: la mente e identidad de los niños de pueblo”

Gabriel Salazar

“La errancia no se basa en un movimiento con una finalidad, ni en una espontaneidad, sino un simple arrastramiento insondable, la errancia es un estado páthico, que se podría ilustrar con las nubes: si se estuviera en condiciones de seguir su paso con el sentimiento, no se moverían por sí mismas, sino que serían arrastradas”

Walter Benjamin

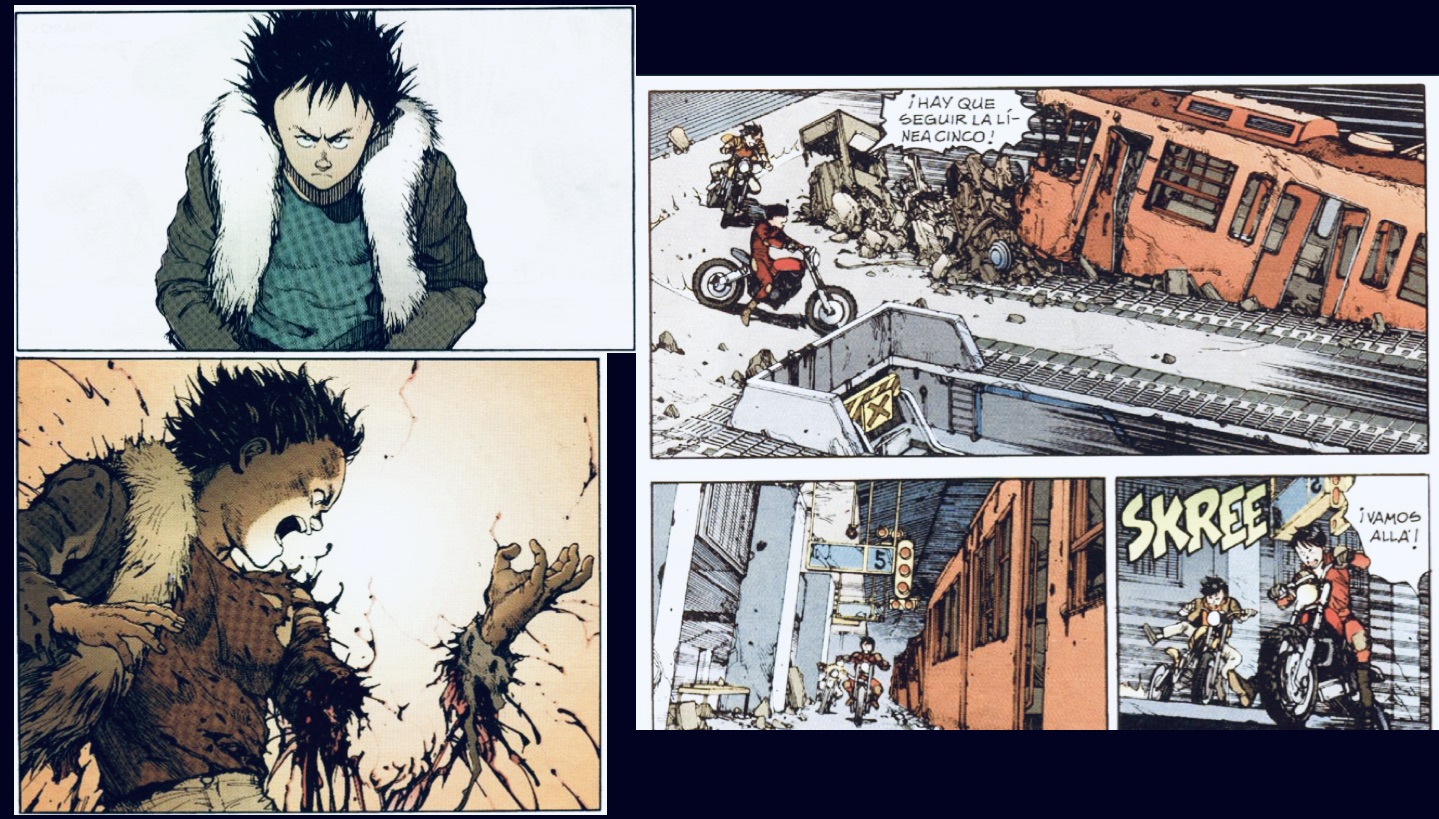

Ambientada en el 2019, treinta y un años después del estallido de una tercera guerra mundial, Neo-Tokyo, la nueva capital nipona, luce rascacielos iluminados por potentes focos y hologramas de neón publicitarios sobre las azoteas. En contraste, los bajos fondos que se extienden a los pies de esta gigantesca infraestructura urbana presentan un panorama frenético. En él conviven facciones subversivas, manifestantes que se enfrentan a piquetes policiales armados hasta los dientes, grupos religiosos que predican el advenimento de un nuevo apocalipsis nuclear, y jóvenes pandilleros adictos a las anfetas que montan motos y mantienen una guerra sin cuartel contra otras bandas de motociclistas. La máquina se ha convertido para ellos en un signo que desafía la estratificación de una capital que los relegó al último eslabón de los desechados sociales. La velocidad que alcanzan sus vehículos les permite desplazarse en pocos minutos por las carreteras de Neo Tokyo hasta la zona antigua, donde las ruinas son el único testimonio de una explosión que destruyó por completo la ciudad a fines del siglo pasado. Ese estallido nuclear tiene un nombre, y es: Akira.

Neo Tokyo chapotea en la crisis. La tensión social se precipita en una escalada alucinante y descomunal. Una nueva jornada de protestas por la sostenida alza de la taza de desempleo, producto de una reforma de impuestos heredada del gobierno anteior, repleta las calles con manifestantes que se enfrentan contra las fuerzas de «orden». La brutalidad policial está desatada. Un cuadro animado muestra el disparo de una bomba lacrímogena que un efectivo dispara contra el pecho de un protestante a pocos metros de distancia. En medio del tumulto avistamos por primera vez a Key, la protagonista femenina del anime, un personaje que pronto despuntará la densidad de su perfil. El gobierno y la oposición en tanto, no logran firmar un acuerdo. La resentida cohesión de la clase política se sostiene a duras penas en torno al consenso que requiere costear los preparativos de los juegos olímpicos del año entrante (coincidentemente Japón iba a ser el anfitrión de las olimpiadas del 2020). Dadas estas condiciones, la disyuntiva del Estado declina en paradoja. De un lado, la adjudicación de la sede es la oportunidad para mostrarse ante el mundo como un país que logró renacer de las cenizas, un pueblo que está en paz con sus muertos y enfrentó la visión del demonio que recorrió su época; pero de otro, la agitación social es un síntoma inequívoco de un cataclismo contínuo e irresuelto. Un fantasma recorre Neo Tokyo y la interrogante que pronuncia a la hora de su pena es: ¿qué podría renacer cuando durante los últimos treinta años nada ha muerto realmente, y los pilares que sostienen la ciudad en vilo sobre el precipicio de su propia catástrofe siguen en pie, derruidos por un óxido evidente, pero que, pese a todo, permanece?

*

El tiempo del estallido social también dejó esa sensación de volver sobre sí mismo. El vértigo en su movimiento responde al repliegue del bucle que cae en barreno, que se desploma -o tal vez asciende- y cuyo pasado puede ser observado desde el presente justo en el instante en que regresa sobre el eje de su perpetua ondulación, como el hipnótico reflejo de una presencia que pasa por delante de un espejo opaco. Las disonancias entre ambas ondulantes también resultan significativas. Es por esto que existe toda una conciencia del declive del relato hegemónico del tiempo que puede leerse a través de los avances tecnológicos que la distopía imagina en su caracterización de una humanidad porvenir.

Cuando uno de los niños que forman parte del experimento secreto llevado a cabo hace tres décadas es sustraído de una instalación militar por un grupo insurrecto, las autoridades dictan un toque de queda y las alertas de seguridad alcanzan el nivel máximo. El tiempo trastocado, que es la garantía estética de la niñez manifestada en su dimensión entrópica y desiquilibrante, recrudece la cualidad mítica de su figura. Su expresión ciberpunk se representa de modo negativo a través de estos infantes envejecidos que llevan treinta años cautivos del ejército. Su inmenso poder permanece indecifrable para el gobierno y, sin embargo, la ambición por obtener el monopolio absoluto de la fuerza -sin la cual la legitimidad del Estado para ejercer soberanía sobre el territorio es pura ilusión, en especial dentro del autoritarismo socioeconómico que impone el capitalismo global- le impide renunciar a la necesidad de controlar y someter la enigmática fuente del que emana.

De cierto modo Akira, contenido bajo el estadio olímpico, simboliza la soterrada presencia de una potencia inexplorada, ausente, desconocida y, desde una perspectiva antropológica si se quiere, sagrada -y, por lo mismo, ambigua y poluta. Pachacuti o parusía, esa alteridad radical aguarda el instante de su descompresión. El “despertar” de la magnitud dormida que habita el subsuelo del capitalismo tardío, sepultado bajo las profundas capas del espectáculo y el consumo, adopta la forma de un devastador estallido.

*

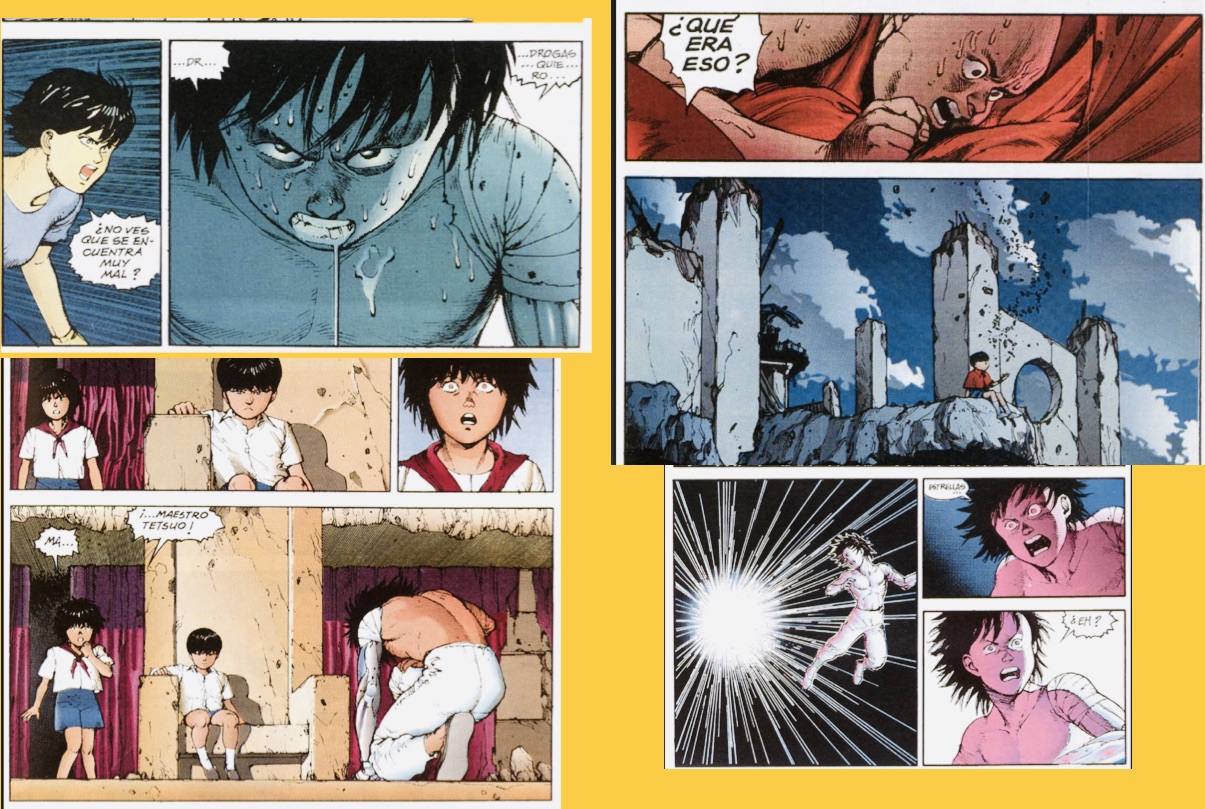

Una vez que el científico superpone los datos del aura de Akira sobre los de Tetsuo, en una máquina que reproduce las frecuencias de vibración de ambos, descubre que sus espectros se complementan. El primero se proyecta en una cúpula de energía multicolor desde arriba, mientras el segundo germina su poder desde abajo. Puede ser que Marx tuviese razón y la historieta, tal como la historia, se repita dos veces. Una como distopía y otra como ciberpunk. Sedado, Tetsuo se ve a sí mismo como un niño arriba de un resfalín en un patio de juegos. Kaneda, también niño, lo saluda sonriente desde un plano contrapicado. De pronto, la ciudad se cae a pedazos y junto a sus enormes edificios, su cara y sus manos se desmoronan como si estuviesen hechas de hormigón reseco. El poder que despierta en él lo hace de forma abominable y dolorosa. A medida que incremente, sufrirá punzantes cefaleas y padecerá visiones aberrantes. En una de ellas verá sus visceras desparramarse sobre el pavimiento. No lo comprenderemos hasta que la película acabe –y puede que ni siquiera ahí quede del todo claro-, pero su mente se desborda fuera de sí, afectando el destino de la ciudad. Llegado el momento del clímax, Tetsuo y Neo Tokyo serán indistinguibles. En estado de inconsciencia, el nuevo conejillo de indias del departamento de defensa balbucea un nombre que jamás escuchó en las sucias calles donde creció: Akira.

En vano intentarán los militares que hace treinta años experimentaron con los niños de la década de los ochenta, controlar al adolescente criado bajo el severo yugo de la ciudad. Y es que, justo antes de ser capturado por el gobierno, Tetsuo resiente su posición subalterna en el grupo, y anhela ser respetado como los pandilleros de mayor edad, como Yamagata. Al inicio de la película, el plano de animación que introduce al personaje logra transmitir esta ansiedad mostrándolo en un callejón oscuro, montado en el asiento de la espectacular motocicleta roja de Kaneda -un diseño icónico en la historia del anime- aprovechando su ausencia para fantasear con cómo sería conducirla. De manera que los planes urdidos por el aparato militar de someterlo como a uno más de lo niños-viejos y dominar el inmenso poder que bulle furioso de su ser, es un proyecto destinado al más rotundo fracaso. Una vez que escape de su habitación y se diriga a las instalaciones secretas donde permanecen recluidos los tres niños viejos; una enorme sala de juegos, ornamentada con torreones de castillo y juguetes, Kiyoko, la niña clarividente, le advertirá sobre el inmenso peligro de que un humano tan grande como él desarrolle el desorbitado poder que despierta en su interior. De cierta forma, Tetsuo es ya el producto de una sociedad sumida en el vórtice de la catástrofe. Cuando tome por asalto la ciudad, un pequeño gesto sintetizará el calibre de su zozobra. Una cortina roja desgarrada de entre las ruinas le servirá para improvisar una capa con la que investirá su destructivo tranco por la ciudad militarizada. Ese trozo de tela raída se convertirá en el signo señero de la energía liberada frente a la desposesión impuesta por un entramado social abusivo y obtuso. La intempestiva violencia con que detona, responde de manera proporcional a la desquiciante segregación que el sistema instaura y reproduce. De nada sirve atomizar en él la existencia de un instinto abyecto anterior a su habitar la megalópolis. Parte del enorme cráter negro que yace de espaldas a la despampanante edificicación de Neo Tokyo, algo de ese abismo ciego permanece incrustado en el alma del protagonista.

Una vez que el experimento se salga de control, el gobierno de turno será derrocado y un golpe de estado militar intentará detener al enjuto adolescente. Tal como el neoliberalismo luego de tres décadas de cautiverio ideológico, el sistema dominante está a punto de derrumbarse etrepitosamente. Tanto allá en la ficción nipona, como acá en la revuelta social del XXI sudaka, la distopía podría sostener una misma proclama: “no son treinta pesos son treinta años”. Desesperadas, las fuerzas armadas activarán el satélite Sol, un arma secreta diseñada para eliminar amenazas que exceden los usos ordinarios de la fuerza. Una vez en posición, dirigen su mortífero rayo láser al estadio olímpico -poco importa ya sostener la apariencia de un régimen democrático-. Uno de ellos atravezará el cielo encapotado de Neo Tokyo y pulverizará el brazo de Tetsuo. Pero para cuando el poder del “no-niño” alcance proporciones colosales le batará unos segundos reconstituir la extremidad perdida a partir de los escombros que deja tras de sí la devastada ciudad. Ese amasijo de concreto y cables con que genera una prótesis, evoca no solo la desmedida represión ejercida por el Estado con tal de imponer por la fuerza la normalidad de un régimen que colapsa estrangulado bajo el peso de su propia codicia, sino además la capacidad creativa que adopta el pueblo al instante de resignificar el espacio consagrado a la acción subversiva.

A esa particular inscripción en la materia corresponde la imagen de los pirquineros rompiendo las veredas para surtir a la prímera línea con proyectiles de hormigón, o las paredes repletas de rayados, grafitis, serigrafías, murales y stickers, cuya onda expansiva continúa trepando los muros del país en revuelta. Estas, entre otras tantas intervenciones en el espacio público, modificaron por completo el paisaje nacional. Pensar en plaza Dignidad (ex plaza Italia), y en su importancia como centro material y simbólico del estallido social, obliga a cartografiar un escenario donde el pueblo joven mide su fuerza contra el poder opresor, y restituye en el proceso su brazo roto con los restos de la ciudad destruida.

Ese espacio nuevo que parecía eclosionar con violencia desde las capas tectónicas del territorio se convirtió en objeto de escrituras críticas. La heteroglosia digital comparó a través de un género expresivamente sintético y multimedial como el meme, la fotografía del páramo árido de una plaza de barrio con la derruida postal del epicentro de las protestas, para enristrar un pequeño texto que respondía a quienes -también por redes- se pronunciaban descontentos ante el visible deterioro del centro de Santiago luego del estallido. A partir del contraste, se leía un apóstrofe dirigido a los enconados defensores del urbanismo capitalino que jamás se ofendieron por el miserable estado de las “áreas verdes” ubicadas en las poblaciones metropolitanas. Esa concisa unidad de sentido desplazó el espacio invisibilizado de los yermos que circundan las populosas comunas periféricas al centro de la atención pública. No solo era un ajuste de cuentas con aquellos discursos que pretendían vadear la evidente segregación social impuesta por un modelo aberrante e individualista, sino además significaba una posición que escapaba a la retórica alarmante que los promotores de las políticas neoliberales y sus ejecutores comenzaron a urdir.

El antagonismo no puede sino recrudecer y a cada alado y apolíneo balbuceo de Ariel, corresponde el sucio arrebato calibanesco. La soberanía se ensaya sobre el territorio apilando maderas para armar una barricada o echando abajo la cortina metálica del supermercado construido en mitad de la población -liberando a través del saqueo el sueño del consumo ilimitado que inocula la imagen publicitaria -. Otro texto, escrito directamente sobre el concreto de un muro santiaguino, propone un traslape espacial de mayor alcance: “Chileno, qué se siente ser mapuche”. El rayado callejero, tanto más económico que el meme, interpela al transeúnte a traspasar la lectura centralista del conflicto. Detrás del enunciado se solapa la indiferencia de un país frente al incesante asedio con que el Estado extractivista desplegó durante décadas todo un arsenal de dispositivos neocoloniales con el propósito de sofocar la tenaz lucha de los habitantes del Wallmapu por restituir el derecho sobre sus territorios ancestrales. De pronto, la corrosiva pregunta permite responder la perplejidad que pudiese producir la desproporcionada persecución política de la que es objeto el conjunto de la población, sospechoso de amenazar desde distintos flancos los intereses del modelo neoliberal. Elevado a la categoría de “enemigo interno” e “implacable” en palabras del funesto mandatario, el reguero de identidades que habita el espacio nacional del siglo XXI en un pequeño país latinoamericano aprende metonímicamente su lugar dentro de la intempestiva conflagración que protagoniza. Abriéndose paso entre esquirlas y trombas de humo bermejo, avanza a la siga de su dignidad. Con los ojos abiertos y la sangre empozada en la garganta, sale a sellar la trayectoria de su destino. De espaldas a las filiaciones partidistas, la tumultuosa fisonomía de los manifestantes agita dos banderas sobre sus cabezas: una es la versión luctuosa de la oficial, con la estrella blanca esquinada por el peso de un inexpugnable luto por los caídos; la otra es la mapuche

La potencia de la combustión transtorna el tránsito de los habitantes al punto de volverlo herético, inestable. Esta violenta contorsión del cuerpo social declarado en rebeldía hace del pueblo y la ciudad una entidad simbiótica y vociferante; insurrecta. El estruendo que domina la lírica del estallido vuelve inteligible una estética de la deflagración instantánea del tiempo «homogéneo y vacío» que regentó hasta hace poco la circulación alienada por la ciudad. Para el poder, el desafío directo a su autoridad significa un peligro menor comparado con la temporalidad que el imaginario social funda a partir de la ocupación suvbersiva del territorio. Es en el intenso vértigo de la insubordinación arrojada a la experiencia colectiva donde se juega con mayor claridad la dimensión mítica de la crisis. Más allá del cálculo político del concepto, por sobre el mezquino alarmismo con que los medios masivos pulsan los nervios de sus audiencias, la crisis abre un ancho filón por donde la soberanía popular -en un sentido lato, despojada de cualquier figuración idealista- desata todo el caudal de su fuerza. Lejos del rótulo mediático, es su propio lirismo el que percibe el estallido -y su experiencia de estallar junto a él- como un «despertar». Atrás queda un largo y abisal letargo, cuya inflexión se encuentra plasmada en una textualidad pública saturada de signos que impugnan desde distintos frentes la suma de la discursividad dominante. Este conjunto de voces que confluye en las calles del país en revuelta inaugura la percepción de un nuevo ciclo. Todo aquello que “mancha” la ciudad reviste de un óleo bautismal el espacio conquistado. La escalada de este “descontento social”, dicho en la deslavada descripción de la TV, improvisa una ofensiva estatal que no escatima recursos con tal de frenar la acometida: los efectivos disparan balines directamente a los ojos y mezclan el líquido del carro lanza agua con corrosivos industriales. Los muertos de la revuelta no tienen justicia. Los muertos de la revuelta no terminan de morir. Todos lo días circulan por redes sociales nuevos registros del abuso policial. Las cámaras de los celulares graban todo con nitidez. De nada sirve invocar a los agentes del modelo que se derrumba y mucho menos impostar la vacía voz de la razón de mercado. El sentimiento de injusticia saca de quicio. La cordura se resquebraja, se viene abajo, desaparece bajo el tonejale de una rabia acumulada. La indignación crece, se expande, arrebata. La ciudad ya no es la ciudad. La historia ya no es la historia. El espacio se agita, existe.

También Tetsuo ha tomado el control de la ciudad. Al fondo de la sorda inquina que lo alienta palpita desenfrenada la pulsión por rebelarse contra un aparato estatal autoritario e indiferente a las desigualdades que su propio engranaje social (re)produce. No es difícil observar en la banda de menores expósitos a la que pertenece, el resultado de deplorables políticas públicas. Tras ellas trasluce un sistema que ejerce la tiranía y la desafección del arquetipo más ominoso del padre. Uno que descarta a todos quienes nacen arrojados al desamparo de su dominio (y se podría decir que el capitalismo global, pero sobre todo el neoliberalismo salvaje implementado en Chile, expulsa fuera del estrecho perímetro que la clase hegemónica traza en torno de sí, a la mayoría de la población). Algo de aquel irrefrenable furor con que Tetsuo acomete contra todo a su paso, aparece en un bello e incendiario proverbio africano (probablemente apócrifo) que circuló por redes sociales durante las primeras semanas del estallido social: “El niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la villa entera para poder sentir su calor».

Al igual que el fatídico sino deparado a los guachos del semame, los jóvenes del Neo Tokyo que dibuja Otomo solo heredan violencia y, a pesar de ella, son capaces de generar lazos fraternos.

«Lejanos los padres, amenazante el sistema, los niños se abren hacia los únicos que pueden comprenderlos: ellos mismos. Donde queda poco amor filial y protección, solo puede crecer y desarrollarse la fraternidad, la camadarería, la solaridad. Así, aun cuando los niños crecen con graves carencias afectivas, crecen también con una experiencia creciente de ‘fraternidad’. Que es, sin duda, la célula madre de la sociedad y la humanidad».

Como la banda de niños ladrones que deambula al acecho de los descuidados transeúntes por Salvador de Bahía en Capitanes de la arena (1937) de Jorge Amado, la peregrina existencia de estas pandillas atestigua una tara insalvable del sistema. Expulsados de la promesa moderna de la infancia, sustraídos al amparo familiar, y arrojados a la indefensión de las calles -de las que terminan por convertirse, no sin ironía, en hijos legítimos- estos “menores”deben procurarse entre ellos el amor de forma tosca y descarnada, tal como la ciudad se los ofrece. Dentro de sus fronteras, pero fuera de la ley, es en el acto de transgedir las normas donde los parias suburbanos logran no solo ejercer la única libertad de la que disponen, sino recobrar la dignidad humana que les fue negada. Para Gabriel Salazar, en su clásico ensayo historiográfico Ser niño “guacho” en la historia de Chile (2006), el signo de la infancia poblacional, desprotegida y apatotada configura “por acción propia y por mera presencia, la respuesta solidaria de los pobladores contra el ataque solapado y deshumanizador de la crisis neoliberal”. Esta respuesta al modelo, continúa el autor es “(…) -esencialmente social y cultural- [y] contiene de un modo notorio y relevante (…) los componentes fundamentales de la conducta re-humanizadora: la fraternidad y la rebelión”. La potencia mítica de su imagen es tan trascendental para el historiador que considera la “camaradería de huachos (…) el origen histórico de la conciencia proletaria de Chile” una suerte de “primario instinto “de clase” . Esa experiencia, observada ya no desde una consideración germinal, sino desde la inmanencia del de por sí convulso panorama social que presenta el siglo XXI, continúa teniendo en la figura de los desheredados de la ciudad un puntal para aspirar a la construcción de una sociedad justa. Una construida desde abajo, a partir de los “desechos” del sistema: “entre los huachos, ‘por’ los huachos y ‘para’ los huachos” .

Expuestos a la brutalidad policial o huyendo del despotismo de las correccionales, rebelarse contra el poder significa para ellos una genuina expresión de vigor. La desobediencia actua así como una levadura que otorga densidad y volúmen a la masa social en el arduo trayecto que emprende para imaginarse como sujeto histórico en cada una de las conyunturas revolucionarias que protagoniza. Sin ella parece improbable alcanzar esa: “conciencia de hacer saltar por los aires la continuidad histórica (…) propia de las clases revolucionarias en el momento de su acción” de la que habla Benjamin en una de sus Tesis. Esa poderosa epifanía política regresa sobre el lema de la banda de Kaneda, relevando algo así como el «valor de uso» de la subversión del orden establecido: “Bueno para salud. Malo para la educación”.

Ese es de hecho el final con que Otomo decide concluir el manga (no así la película, donde opta por un desenlace más críptico, abierto a interpretaciones filosóficas). Las últimas viñetas perfilan la imagen de una refundación social completa. Los sobrevivientes toman control del territorio. Esta nueva comunidad integrada por desechos sociales está organizada por cofradías de estudiantes, pandilleros e insurgentes -es decir, por aquellos grupos contemporáneos que, desde distintos polos de acción, se convirtieron en focos de amenaza para los estados que administraron las directrices del capitalismo global-. Las últimas páginas, dibujan esta nueva comuna postapocalíptica ejerciendo su soberanía a través de la expulsión de la misión de paz de la ONU, no sin antes expropiar la ayuda humanitaria que escoltan soldados montados en la carrocería blindada de enormes tanques de guerra. El despliegue de un lienzo ajado escrito con spray anuncia el ingreso al territorio «del gran imperio Akira». La nación de los postergados se parece a una gran pandilla.

Perfil del autor/a: