Carta abierta a mi hermana, Angela Davis

Por James Baldwin

Traducción de Franco Urra Cabezas

James Baldwin (1924-1987) fue un escritor, ensayista, poeta, dramaturgo y activista afroestadounidense. Considerado uno de los grandes escritores del siglo XX, su obra explora las complejas relaciones entre raza, clase y sexualidad, evidenciando las contradicciones internas de personajes que luchan por la autoaceptación en una sociedad marcada por el racismo, la injusticia y la homofobia. En 1948, cansado de la discriminación racial que sufrían las personas afrodescendientes, decidió abandonar los Estados Unidos con destino a la ciudad de Paris. En adelante, Baldwin viviría la mayor parte de su tiempo en Francia, donde escribiría las obras que acabarían por catapultarlo a lo más alto de la literatura en lengua inglesa del último tiempo. Entre sus libros más reconocidos cabe destacar las novelas Giovanni’s Room, Another Country y If Beale Street Could Talk, y los ensayos Notes of a Native Son y The Fire Next Time. Sin embargo, los miles de kilómetros que lo separaban de su tierra natal no le impidieron estar al centro del debate público entorno a la discriminación racial sufrida por la comunidad afroestadounidense, convirtiéndose así en una de las voces centrales del Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. En 1970, Baldwin fijó su residencia en la comuna de Saint-Paul-de-Vence, al sudeste de Francia, lugar en el que vivió hasta el final de sus días.

Fue precisamente en su casa ubicada en Saint-Paul-de-Vence donde James Baldwin escribió “Carta abierta a mi hermana, Angela Davis”. Publicada el 7 de enero de 1971 por la revista estadounidense The New York Review, Baldwin redactó la carta cinco semanas después de conocerse el arresto de la activista afroestadounidense Angela Davis, por su supuesto involucramiento en los ataques ocurridos el 7 de agosto de 1970 en el centro cívico del Condado de Marin, en California. Bajo los cargos de “conspiración, secuestro y homicidio”, la condena que enfrentaba la activista era la pena de muerte, que en aquellos años era llevada a cabo mediante el uso de cámaras de gas. Finalmente, casi dieciocho meses después de su arresto, Davis fue declarada no culpable el 4 de junio de 1972 por un jurado compuesto exclusivamente por ciudadanos blancos.

Al igual que en el grueso de su obra, Baldwin denuncia en esta carta el racismo imperante en el pueblo e instituciones estadounidenses de la época, una realidad que, para preocupación del autor, gran parte de la sociedad decide no afrontar; se trata de una verdadera “tragedia” que amenaza no sólo la vida de las personas afroestadounidenses, sino que también la estabilidad de todo el país norteamericano. A su vez, Baldwin reflexiona sobre su experiencia como hombre estadounidense negro, y las diferencias que él percibe entre las “conciencias negras” de su generación y la de Davis, quien era veinte años menor que él.

19 de noviembre de 1970

Querida hermana:

Uno habría esperado que, a esta hora, el simple hecho de ver cadenas sobre piel negra, o el simple hecho de ver cadenas, sería un espectáculo tan insoportable para los estadounidenses, y un recuerdo tan insufrible, que ellos mismos se alzarían espontáneamente a romper los grilletes. Pero no, al parecer se vanaglorian de sus cadenas; ahora más que nunca, parecen medir su seguridad en cadenas y cadáveres. Y así, Newsweek, defensor civilizado de lo indefendible, intenta ahogarte en un mar de lágrimas de cocodrilo (“está por verse qué clase de liberación personal habrá conseguido”) y te pone en su portada, encadenada.

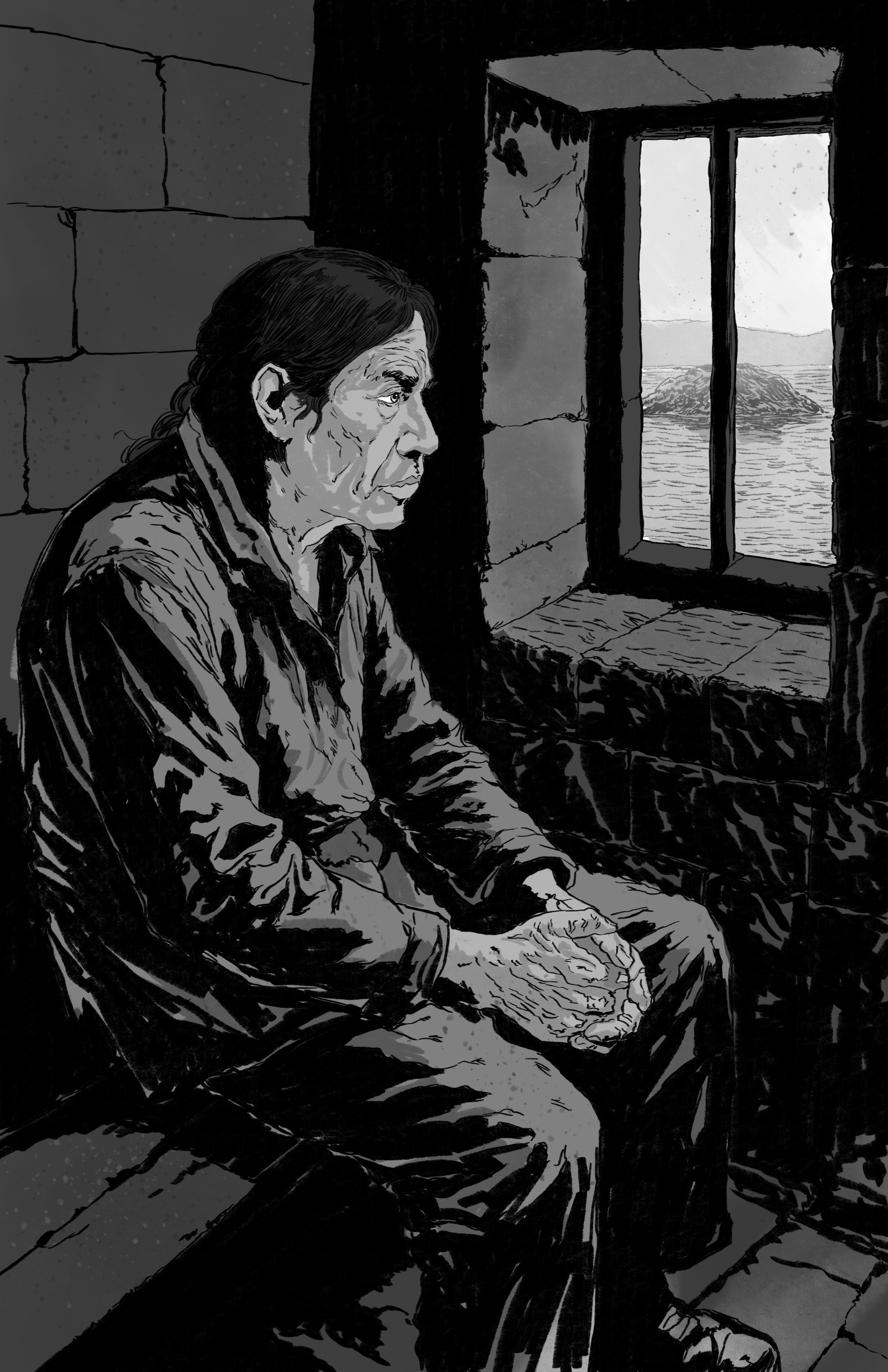

Luces extremadamente sola— tan sola, se diría, como la esposa judía en el furgón camino a Dachau, o como cualquiera de nuestros ancestros, todos juntos encadenados en el nombre de Jesús, camino a una tierra cristiana.

Bueno. Como vivimos en una época en la que el silencio no es sólo criminal, sino que además suicida, he hecho tanto ruido como he podido, aquí en Europa, en la radio y en la televisión— de hecho, acabo de regresar de un país, Alemania, que se hizo conocido por una mayoría silenciosa hace no mucho tiempo atrás. Me pidieron que hablara sobre el caso de la señora Angela Davis, y así lo hice. Muy probablemente un ejercicio inútil, pero uno no debe dejar pasar ninguna oportunidad.

Soy algo así como veinte años mayor que tú, de esa generación, por lo tanto, de la que George Jackson se atrevió a decir que “no hay hermanos sanos— ninguno en lo absoluto”. No estoy capacitado para poner en duda esta conjetura (no, de todos modos, sin caer en lo que, en este momento, serían sutilezas innecesarias) ya que sé muy bien a qué se refiere. Mi propia salud es, desde luego, lo suficientemente frágil. Teniéndote en cuenta a ti, y a Huey[1], y a George[2], y (especialmente) a Jonathan Jackson, empecé a comprender lo que debías haber tenido en mente cuando hablaste del sentido que podríamos otorgarle a la experiencia del esclavo. Lo que ha sucedido, me parece, y para ponerlo muy en simple, es que toda una generación ha evaluado y absorbido su historia y, en esa tremenda acción, se ha liberado de ella y nunca más será una víctima. Puede sonar como algo raro, injustificablemente pertinente e insensible, para una hermana en prisión, luchando por su vida— por todas nuestras vidas. Aun así, me atrevo a decirlo, pues pienso que probablemente no me vas a malinterpretar, y no lo digo, después de todo, desde una posición de espectador.

Lo que busco insinuar es que tú, por ejemplo, no pareces ser la hija de tu padre de la forma en la que yo soy el hijo de mi padre. En el fondo, las expectativas de mi padre y las mías eran las mismas, las expectativas de su generación y las mías eran las mismas; y ni la inmensa diferencia en nuestras edades, ni el cambio desde el sur hacia el norte, podrían alterar nuestras expectativas o hacer más viables nuestras vidas. Porque, de hecho, para usar la jerga brutal de aquel momento, el lenguaje interior de la desesperación: él era simplemente un nigger[3], un obrero y pastor negro, y también lo era yo. Yo cambié el rumbo, pero eso, en sí mismo, no tiene más importancia aquí que el que unos pobres españoles se hayan convertido en ricos toreros, o que algunos pobres niños negros se vuelvan ricos— boxeadores, por ejemplo. Eso rara vez, o casi nunca, le ha ofrecido a la gente nada más que una gran catarsis emocional, aunque tampoco pretendo sonar condescendiente con eso. Pero cuando Cassius Clay se convirtió en Muhammad Ali y se rehusó a ponerse ese uniforme (¡y sacrificó todo ese dinero!), produjo un impacto muy diferente en la gente, y había comenzado así una forma muy diferente de enseñanza.

El triunfo estadounidense (en el que la tragedia estadounidense siempre ha estado implícita) era hacer que la gente negra se despreciara a sí misma. Cuando era pequeño, me despreciaba a mí mismo; no conocía nada mejor. Y esto significó, aunque inconscientemente, o en contra de mi voluntad, o con gran sufrimiento, que también despreciaba a mi padre. Y a mi madre. Y a mis hermanos. Y a mis hermanas. A medida que yo crecía, la gente negra se estaba matando cada sábado por la noche en Lenox Avenue; y nadie les explicó a ellos, o a mí, que estaban destinados a hacerlo; que se encontraban atrapados, como animales, para que no se considerasen mejor que animales. Todo apoyaba este sentido de la realidad, nada lo negaba: y así, llegado el momento de ir a trabajar, uno ya estaba preparado para ser tratado como esclavo. Así, cuando el terror humano llegó, uno ya estaba preparado para doblegarse ante un Dios blanco e implorarle a Jesús por su salvación— este mismo Dios blanco que era incapaz de levantar un dedo para hacer algo tan nimio como ayudarte a pagar el arriendo, ¡imposible de ser despertado a tiempo para salvar a tu propio hijo!

Siempre hay, por supuesto, un panorama más amplio del que se pueda percibir a la rápida, y en todo esto— gemir y quejarse, observar, calcular, payasear, sobrevivir, y ser más listo, se estaba formando, sin embargo, una fuerza tremenda, que es parte de nuestro legado hoy en día. Pero ese aspecto particular de nuestro viaje ahora empieza a quedar detrás nuestro. Se ha revelado el secreto: ¡somos hombres!

Pero la verbalización abierta y franca de este secreto ha matado de un susto a la nación. Desearía poder decir “revivido de un susto”, pero eso es mucho pedir de un grupo disparatado de personas desterradas, acobardadas en sus vagones de trenes y cantando Onward Christian Soldiers. La nación, si es que los Estados Unidos son una nación, no está en lo más mínimo preparada para este día. Es un día que los estadounidenses nunca esperaron ver, por muy piadosamente que manifiesten su creencia en el progreso y la democracia. Esas palabras, ahora, en labios estadounidenses, se han transformado en una especie de obscenidad universal: pues esta gente tan infeliz, poderosos creyentes en la aritmética, nunca esperaron confrontarse con el álgebra de su historia.

Una forma de determinar el estado de salud de una nación, o de distinguir cuáles considera realmente como sus intereses (o hasta qué punto puede considerarse a una nación como distinta de una coalición de grupos de interés), es examinar a aquellas personas que elige para representarla o protegerla. Una mirada a los líderes (o figuras[4]) estadounidenses indica que los Estados Unidos están al borde del caos absoluto, y además sugiere el futuro al que los grupos de presión estadounidenses, si es que no el grueso de la población estadounidense, se muestran dispuestos a confinar a los negros. (De hecho, una mirada a nuestro pasado indica justamente eso). Es claro que para el grueso (nominal) de nuestros compatriotas, todos nosotros somos prescindibles. Y los señores Nixon, Agnew, Mitchell y Hoover, sin mencionar el caso perdido de Kings Row, el campeón Ronald Reagan, no dudarán ni un solo instante en cumplir lo que ellos insisten que es la voluntad del pueblo.

Pero, ¿cuál es, en los Estados Unidos, la voluntad del pueblo? ¿Y quiénes, para los ya mencionados, son el pueblo? El pueblo, quienes quiera que sean, saben tanto sobre las fuerzas que han puesto en el poder a los señores aludidos, como saben sobre las fuerzas responsables de la carnicería en Vietnam. La voluntad del pueblo, en los Estados Unidos, ha estado siempre a la merced de una ignorancia no sólo fenomenal, sino que también sagrada, y sagradamente cultivada: aún mejor si es usada por una economía carnívora que democráticamente masacra de igual forma tanto a blancos como a negros. Pero la mayoría de los estadounidenses blancos no se atreven a admitir esto (aunque lo sospechen), y tal hecho constituye un peligro mortal para los negros, y una tragedia para la nación.

O, para decirlo de otra forma, en tanto que los estadounidenses blancos se refugien en su blancura (hasta el momento que sean incapaces de abandonar esta trampa tan monstruosa) van a permitir la masacre de miles de personas en su nombre, y se verán manipulados y rendidos frente a lo que considerarán, y justificarán, como una guerra racial. Nunca (mientras que su blancura los mantenga a ellos y sus experiencias a una distancia tan siniestra de las experiencias de los demás) se sentirán lo suficientemente humanos, lo suficientemente valorados, para hacerse cargo de sí mismos, de sus líderes, de su país, de sus niños, o de su destino. Van a perecer (como solíamos decir en nuestra iglesia negra) en sus pecados— o sea, en su delirio. Y, no hace falta decirlo, esto ya está ocurriendo a nuestro alrededor.

Sólo un puñado de los millones de personas en este vasto lugar son conscientes del destino que te espera, hermana Angela, y a George Jackson, y para los incontables prisioneros en nuestros campos de concentración (pues eso es lo que son), es un destino que está a punto de engullirlos a ellos también. Las vidas blancas no son, para las fuerzas que gobiernan este país, más sagradas que las negras, como lo están descubriendo tantos estudiantes, como lo demuestran los cadáveres de estadounidenses blancos en Vietnam. Si el pueblo estadounidense es incapaz de enfrentarse a sus gobernantes electos por la redención de su propio honor y el amor de sus propios hijos, nosotros los negros, los más rechazados de los hijos occidentales, podemos esperar muy poco en sus manos; lo que no es, después de todo, nada nuevo. De lo que no se dan cuenta los estadounidenses es que una guerra entre hermanos, en las mismas ciudades, en la misma tierra, no es una guerra racial, sino que una guerra civil. Pero el delirio estadounidense no consiste sólo en la creencia de que todos sus hermanos son blancos, sino que además en creer que todos los blancos son sus hermanos.

Que así sea. No podemos despertar a este durmiente, y Dios sabe que lo hemos intentado. Debemos hacer lo que podamos, y fortalecernos y salvarnos los unos a los otros— no nos estamos ahogando en un autodesprecio apático, ¡nos sentimos lo suficientemente dignos para hacer frente incluso a las fuerzas inexorables con el fin de cambiar nuestro destino y el destino de nuestros niños y el estado del mundo! Sabemos que el hombre no es una cosa, y que no debe ponerse a merced de las cosas. Sabemos que el aire y el agua le pertenecen a toda la humanidad y no solamente a los empresarios industriales. Sabemos que un bebé no viene al mundo simplemente para ser instrumento del lucro ajeno. Sabemos que una democracia no significa coaccionar a todos a una mediocridad letal (y, finalmente, perversa), sino que es la libertad de todos para aspirar a lo mejor que haya dentro de cada uno, o a lo mejor que haya habido.

Sabemos que nosotros, los negros, y no sólo nosotros, los negros, hemos sido, y somos, víctimas de un sistema cuyo único impulso es la avaricia, cuyo único dios es el lucro. Sabemos que los frutos de este sistema han sido la ignorancia, la desesperación y la muerte, y sabemos que el sistema está condenado porque el mundo ya no puede permitirlo más— si es que pudo hacerlo alguna vez, ciertamente. Y sabemos que, debido a la perdurabilidad de este sistema, nos han vejado de forma despiadada, y no nos han dicho nada más que mentiras, mentiras sobre nosotros y sobre nuestros parientes y sobre nuestro pasado, y sobre el amor, la vida y la muerte, de forma que tanto cuerpo y alma han estado atados al infierno.

La enorme revolución en las conciencias negras que ha acontecido en tu generación, querida hermana, significa el principio o el fin de los Estados Unidos. Algunos de nosotros, blancos y negros, sabemos el gran precio que ha debido pagarse para hacer surgir una nueva conciencia, un nuevo pueblo, una nación sin precedentes. Si lo sabemos y no hacemos nada, somos peores que los asesinos contratados a nuestro nombre.

Si es que lo sabemos, entonces debemos luchar por tu vida como si fuera la nuestra (que lo es) y volver infranqueable, con nuestros cuerpos, el pasillo hacia la cámara de gas. Porque si vienen por ti en la mañana, vendrán por nosotros en la noche.

Por lo tanto: paz.

Hermano James.

[1] Huey P. Newton, co-fundador del Partido Pantera Negra.

[2] George Jackson, activista afroestadounidense fundador de la pandilla Black Guerilla Family. Fue uno de los tres reclusos conocidos como los Soledad Brothers, acusados de asesinar al guardia blanco John Vincent Mills. El 7 de agosto de 1970, Jonathan Jackson, hermano menor de George, secuestró al juez Harold Haley desde la sala de un juzgado en el Condado de Marin, California, con el fin de asegurar la libertad de los Soledad Brothers. Dicho incidente resultó en la muerte de cuatro personas, incluyendo al mismo Jonathan Jackson y al juez Haley. Las armas usadas por Jackson durante el secuestro estaban registradas a nombre de Angela Davis, a quien se acusó de cómplice del atentado.

[3] Considerada una de las palabras más ofensivas en el idioma inglés por su potente connotación racial, este término es comúnmente usado en sus formas censuradas n**ger, n****r o the N-word. Baldwin decide incluir la versión sin censura, poniendo de manifiesto el carácter despectivo y eminentemente racista de la palabra, especialmente al ser usada por parte de personas no-afroestadounidenses.

[4] En el original, “figureheads”, sustantivo que en este contexto denota a líderes que carecen de poder real.