De migrantes, literatura e idiomas

/ por Lucía Stecher

En los últimos años Chile se ha convertido, en forma cada vez más evidente, en un país receptor de migrantes. Primero fueron los peruanos, que en diez o quince años han contribuido a transformar muchos aspectos de la cultura chilena. Posteriormente han ido llegando migrantes de países más lejanos, que configuran distintas comunidades, vinculadas entre sí sobre todo por la común experiencia del desarraigo y las dificultades de inserción. Con el arribo de afrocolombianos, dominicanos y haitianos tenemos por primera vez en Chile −sobre todo en la parte central, en el norte esto es de mucho más larga data− una presencia negra importante. Una sociedad que se concebía blanca, distinta al resto de América Latina −la famosa excepcionalidad chilena−, poco a poco va diferenciándose, albergando una mayor diversidad racial, algo que le provoca, por lo menos, una gran extrañeza. Pero no solo los afrochilenos en el norte y los mapuche en el sur ponen en cuestión la idea de la homogeneidad racial chilena, también los hijos chilenos de migrantes negros desafían la fantasía de esa blancura. Si antes en Santiago la gente se volteaba más de una vez al ver pasar una persona negra, ahora ya no se sorprende, y dentro de muy poco estará fuera de lugar preguntarle a alguien de ese color de piel de qué país viene. Porque muchos ya habrán nacido acá, hablarán como chilenos y serán parte innegable de esta sociedad. Y es de esperar que, a diferencia de lo que ocurre ahora, tengan distintas profesiones, empleos diversos y habiten en un país menos segregado.

La extrañeza que provocan estos cambios demográficos –que desde la experiencia particular son difíciles de precisar temporalmente y pueden ser vividos como algo intempestivo− se ve acompañada por la incertidumbre sobre cómo seguirá desarrollándose este proceso, sobre qué significará en adelante ser chileno o chilena, sobre las formas en que se reconfigurará esa comunidad imaginada a la que ahora se incorporan personas con culturas, historias, experiencias y a veces hasta lenguas distintas.

En las comunas en las que se concentran los migrantes los cambios son fuertes: en muchas escuelas hay una mayoría de niños cuyos padres provienen de otros países, los servicios sociales se ven impactados por la demanda de una población en crecimiento. De ahí la urgencia que Chile asuma su condición de receptor de migrantes y adapte activamente sus políticas a esta realidad. Hemos visto en los últimos años una preocupante tendencia a reaccionar recién frente a la emergencia de problemas sociales, políticos y culturales. Y lo que se necesita ahora es capacidad de anticipar y ojalá prevenir el surgimiento de esos problemas. Es indispensable una nueva ley migratoria que regule la incorporación de los migrantes a la sociedad, garantizando sus derechos humanos; es fundamental también que las políticas públicas velen por mantener y mejorar la calidad de los servicios sociales en los sectores a los que llegan. No es posible enfrentar discursos xenófobos y conflictos sociales importantes si no se anticipa el impacto de la masificación de la demanda por servicios en los sectores de la sociedad que más dependen de ellos.

La mayor dificultad para proyectar la integración de los migrantes tiene que ver con un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo y que ha estado en el centro del debate público en los últimos años: la fuerte segregación del sistema educativo chileno. Este sistema no contribuye en nada a la interacción e intercambio entre niños y niñas de orígenes diversos y funciona como un mecanismo eficaz en la reproducción y perpetuación de desigualdades. En el caso de las nuevas migraciones resulta fundamental asegurarle a sus hijos e hijas una educación que les dé verdaderas oportunidades de incorporarse y tener movilidad en la sociedad chilena.

Desde la sociología y otras disciplinas afines se han producido varios estudios sobre los procesos de migración a Chile. Se han caracterizado poblaciones, sus procesos de inserción, sus lugares de llegada, la conformación de comunidades, etc. Pero pienso que es importante que estos conocimientos sobre esta realidad en transformación se vean enriquecidos también por los aportes de disciplinas humanistas. La reflexión que desarrollo acá tiene que ver con el aporte que puede hacer la literatura.

Las migraciones contemporáneas en Chile son una presencia reciente, y aún no vemos el desarrollo de una producción literaria que represente su experiencia. Existen ciertamente escritores –sobre todo poetas− entre los migrantes de distintos orígenes, pero todavía no se ha escrito una novela, un poemario, que recupere la experiencia de la migración a este país. Unos pocos escritores chilenos han ficcionalizado la migración de peruanos a Chile, curiosamente poniéndose en la posición de los migrantes (Charapo de Pablo Scheng, Migrante de Felipe Reyes). Pero el estudio de la narrativa de poblaciones migrantes a otros países –lo que he estudiado es la de caribeñas migrantes en Estados Unidos− permite adelantar algunas reflexiones, anticipar situaciones y, sobre todo, reconocer la importancia de abrir espacios para la creación y circulación de distintas historias, lenguajes, estéticas, miradas.

Como señala la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, mientras más relatos tengamos sobre una persona, más rica será nuestra percepción y más flexible nuestra imaginación sobre ella. Lo que puede aportar la literatura es justamente la posibilidad de ver a las personas en más de una dimensión. Nos puede mostrar, que nadie es nunca “solamente” un migrante: esa es una condición que puede ser momentánea o no, pero que en ningún caso agota, ni siquiera de cerca lo que es un ser humano. Frente a la homogenizadora categoría de “migrantes” –que además está claramente atravesada por variables de clase y raza, pues los europeos y latinoamericanos blancos son considerados más bien extranjeros− tenemos una diversidad infinita de experiencias, de historias previas, de talentos, de problemas, de posibilidades. Escuchar sus historias, dar un espacio a sus fantasías, confrontar la extrañeza propia frente a su cultura con la extrañeza ajena frente a la nuestra puede ser un espacio de mutuo enriquecimiento. Como decían los formalistas rusos, el extrañamiento es importante para desautomatizar nuestras percepciones, para volver a ver, para mirar el mundo como si nos encontráramos con él por primera vez. En su mejor faz, el encuentro con gente de otros orígenes y con otras historias debiera ser un catalizador de esa desautomatización que a veces logran producir el arte y la literatura.

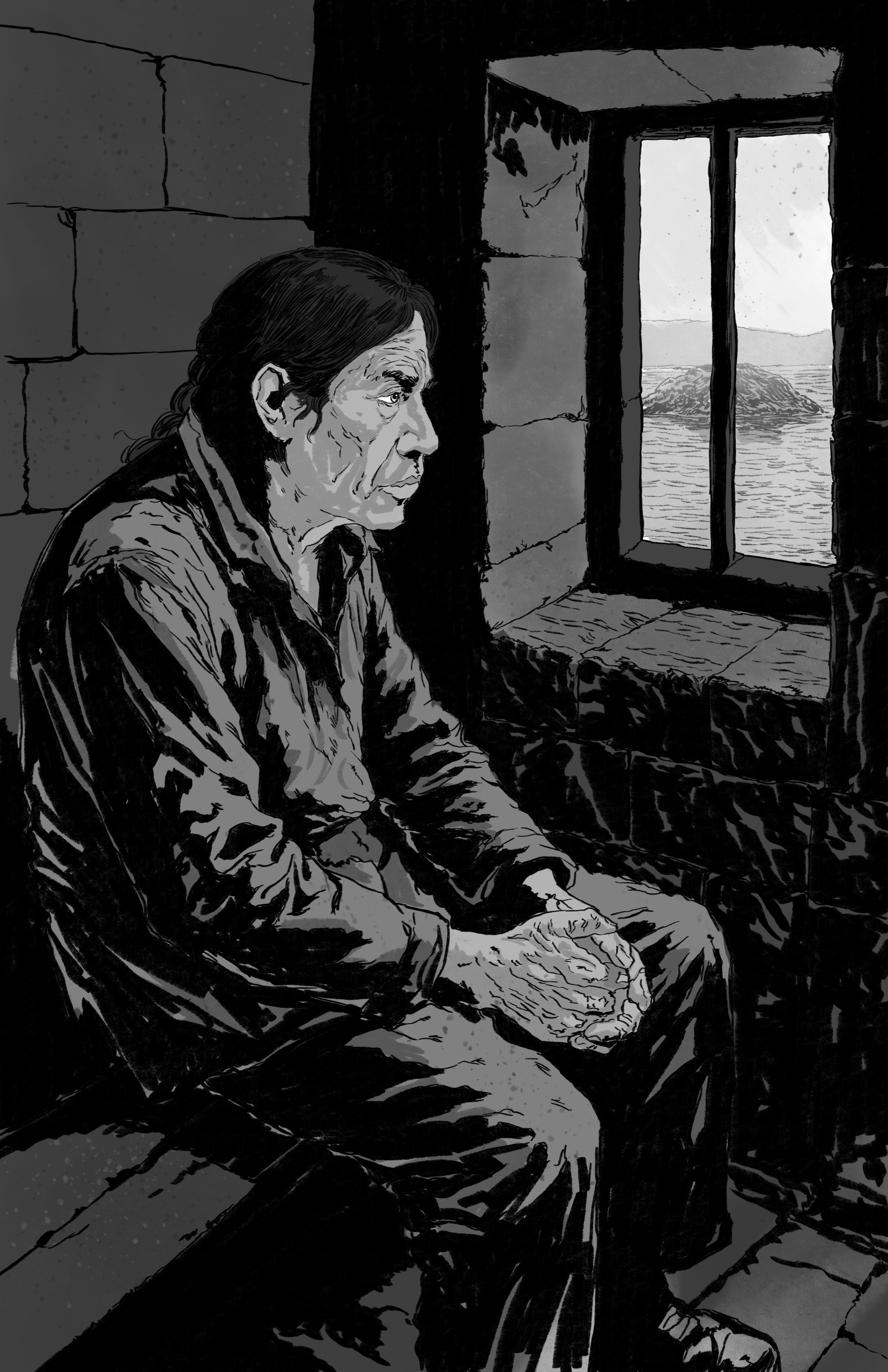

Escuchar y conocer historias también es fundamental para no homogenizar a los migrantes en la categoría de víctimas, para restituirles la dignidad que muchas veces les negamos al pensarlos de ese modo. El conocimiento de la producción literaria e intelectual haitiana me ha enseñado, por un lado, que se trata de una cultura de gran riqueza. Por otro lado, me ha confrontado al reclamo constante de los haitianos de no ser reducidos a la imagen de un pueblo pobre, “del país más pobre de Occidente”. Ser sometido a una frase, a un cliché, es negar la posibilidad de transformación y agencia de personas y colectivos.

Existen proyectos muy creativos en Chile en relación a este tema. El Colectivo Trama, por ejemplo, trabaja con profesores chilenos de colegios con una gran proporción de niños y niñas de origen haitiano. Lo que hacen con ellos es hablarles de la historia y cultura haitianas y leer en conjunto a escritores de ese país. De esta manera los profesores se acercan a sus alumnos y pueden valorar mejor sus orígenes. Por otra parte, Ambos editores traduce desde hace años a escritores haitianos al castellano y está traduciendo escritores chilenos al creol haitiano para que puedan ser leídos por sus hablantes. Son proyectos que confían en la capacidad de la literatura para tender puentes y facilitar otro tipo de comunicación. Seguramente existen muchas más iniciativas que vale la pena conocer y apoyar, y cuyo impacto en la integración de los migrantes y en la apertura de la sociedad chilena hacia ellos recién podremos evaluar con el tiempo.

Las inmigraciones de las últimas décadas también confrontan a la sociedad chilena con su monolingüismo. Una de las marcas de la segregación del país es el muy desigual acceso al aprendizaje de un segundo idioma. Incluso al interior del bajísimo porcentaje de la población que accede a colegios particulares pagados, la proporción que puede ser considerada bilingüe es muy baja. Solo los colegios más exclusivos forman en el aprendizaje de un segundo idioma. Por otra parte, durante buena parte del siglo XX muchos mapuche, sobre todo radicados en Santiago, optaron por no transmitir su idioma a sus hijos para protegerlos de la discriminación que ellos sufrieron. Así, desde el lado de los idiomas prestigiosos –de origen europeo− y los no valorados –las lenguas indígenas− lo que vive la sociedad chilena es un adelgazamiento de las posibilidades de entrar en contacto con palabras, expresiones, sonidos, frases que en su diferencia pueden mostrar otros aspectos de nuestras particularidades lingüísticas y expresivas. Ahora convivimos con muchos castellanos-latinoamericanos distintos, con el francés y creol de los haitianos y con una población mapuche que recupera con fuerza el mapudungun. Me parece que las transformaciones recientes de la composición socio-cultural de muchas ciudades chilenas puede ayudar a resquebrajar el cerco del monolingüismo, perpetuado por el temor de salir del terreno de lo familiar y conocido para adentrarse en otras formas de representar, nombrar y significar el mundo.