Arlt en Río

Nunca es tarde: hace años la onerosa editorial Adriana Hidalgo publicó Aguafuertes cariocas, recopilación de crónicas, hasta entonces dispersas, escritas por Roberto Arlt a su paso por Río de Janeiro durante abril y mayo de 1930. Sobraban motivos para festejar entre los fanáticos de Arlt, que hace ya tiempo deambulábamos con la mirada torva por la zona de la angustia, a la espera de otro “cross a la mandíbula”.

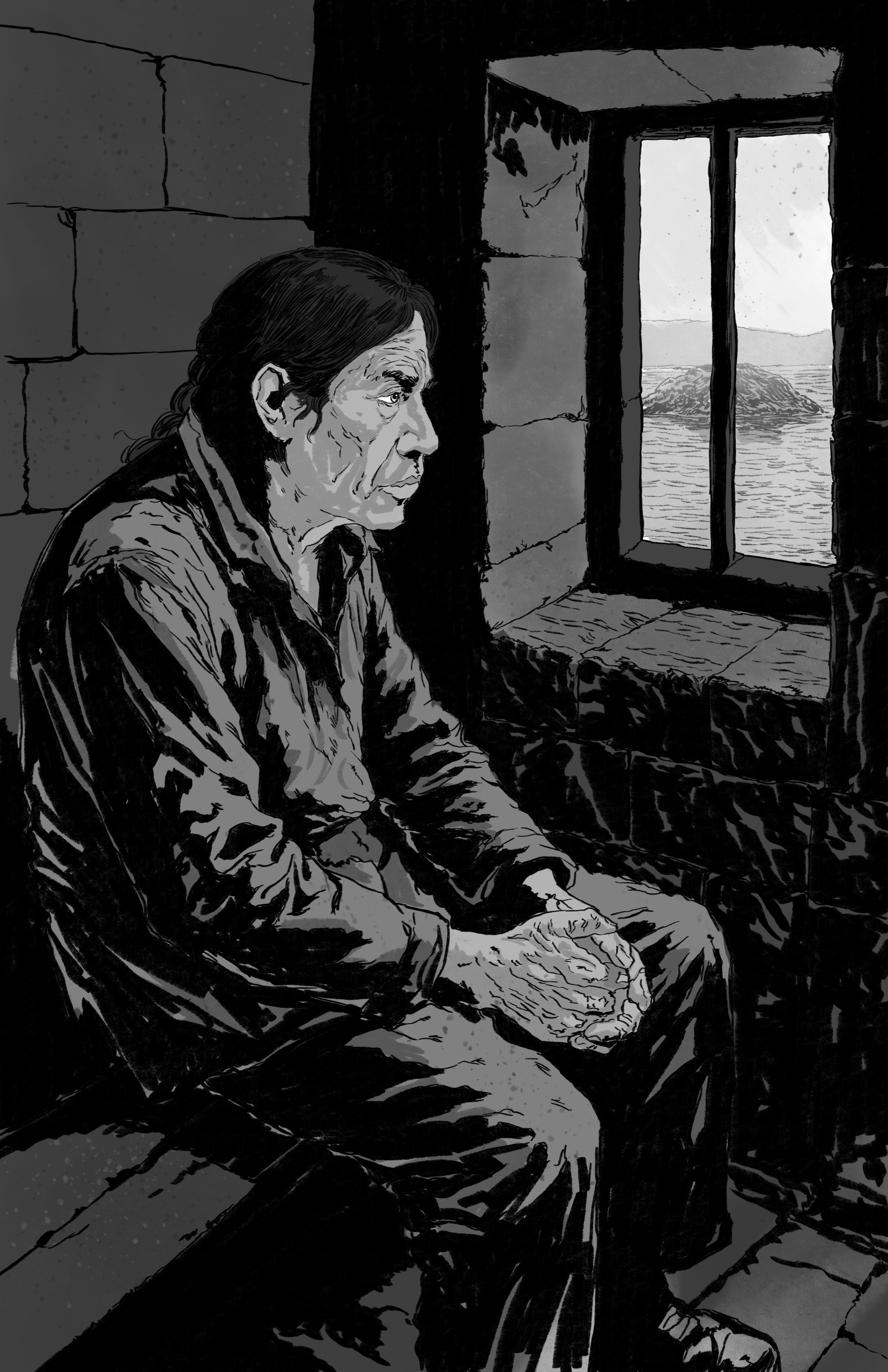

Los lectores de Aguafuertes porteñas encontrarán ahí las posturas de siempre: fiaca, desesperación, anti-intelectualismo, observación microscópica, al hombre enfrentado a una ciudad que no alcanza a comprender del todo. Aunque a su manera, en estas imágenes asoma también otro cronista, de cierto modo un desconocido: aquel que lejos de casa (Arlt tiene treinta años y es la primera vez que sale de Argentina), calibra el valor de su ciudad natal y la extraña como un amante. Por eso estas crónicas no tienen como trasfondo y tema principal Río, sino Buenos Aires, pues lo que a fin de cuentas Arlt halla en tierras cariocas (se diría que fatalmente) es la total ausencia de aquella “cultura puerca” propia de la vida porteña.

En el caso de Aguafuertes cariocas es notorio cómo el cronista pasa rápidamente de la admiración a la denostación de una ciudad cuyos habitantes, costumbres, cafés, calles y restoranes de pronto le parecen detestables. En “Costumbres cariocas”, su segunda crónica en Río, la define como “una ciudad de gente decente. Una ciudad de gente bien nacida. Pobres y ricos.” Lo que, viniendo de Roberto Arlt puede parecer una broma, pero no: comparada con Buenos Aires, en un primer momento la sociedad en Río le parece abierta, ejemplar, tolerante, donde cada quien vive a su aire. Pero basta sólo una semana para que, como él mismo diría, se le comience a agriar el carácter: “¿Quién me mandó a mí a salir de Buenos Aires? ¿Por qué fui tan gil?” Río entonces se transforma en una ciudad servil de tan despolitizada, aburrida de tan inocente, en especial si quien deambula por ella está acostumbrado al trasnoche, los teatros, la timba, el sindicalismo y el ambiente prostibulario: “¿Qué hago yo en esta ciudad virtuosa, quieren decirme? ¿En esta ciudad que no tiene crónica de policía, que no tiene ladrones, estafadores, vagos, rateros…?” Y lo que Arlt termina por sacar en limpio de su recorrido carioca es que siempre será preferible tener una cultura puerca —como la de Buenos Aires, “la más hermosa ciudad de América”— a no tener cultura alguna.

Se podría refutar: el irresponsable de Arlt no ha visto nada de la cultura brasileña de los años veinte; no se ha codeado con los poetas modernistas, no conoce al grupo de los Antropófagos ni tiene idea que en 1922 ha ocurrido en Sao Paulo algo como la Semana de Arte Moderno. Y es cierto: Arlt prefiere caminar, subirse al tranvía, despotricar y hacer gimnasia (hay una crónica al respecto) antes de “conocer a gente que de un modo u otro se empeñarían en demostrarme que sus colegas son unos burros y ellos unos genios… ¿a quién le interesan los escritores?” Al menos a Roberto Arlt le aburrían mucho, aunque existe al menos un aspecto en el que sí coincidiría con sus “colegas” modernistas brasileños: una postura explícita del escritor de vanguardia a quien “todos los cachivaches del otro siglo… las ciudades sin problemas, sin afanes y los hombres sin un asunto psicológico” lo dejaban “perfectamente indiferente”.

El valor de estas crónicas, entonces, aparte de estar escritas por Roberto Arlt, siempre desesperado, siempre obligado a las “redacciones estrepitosas” (se dice que aún hay muchas de sus crónicas perdidas por ahí), radica en que lo sitúan en un ambiente anómalo, los gastos pagados, descubriéndose racista, mirando de reojo a Buenos Aires y consternado al pronunciar en todo momento una palabra para desentumecerse en el hastío: “Aquí”.