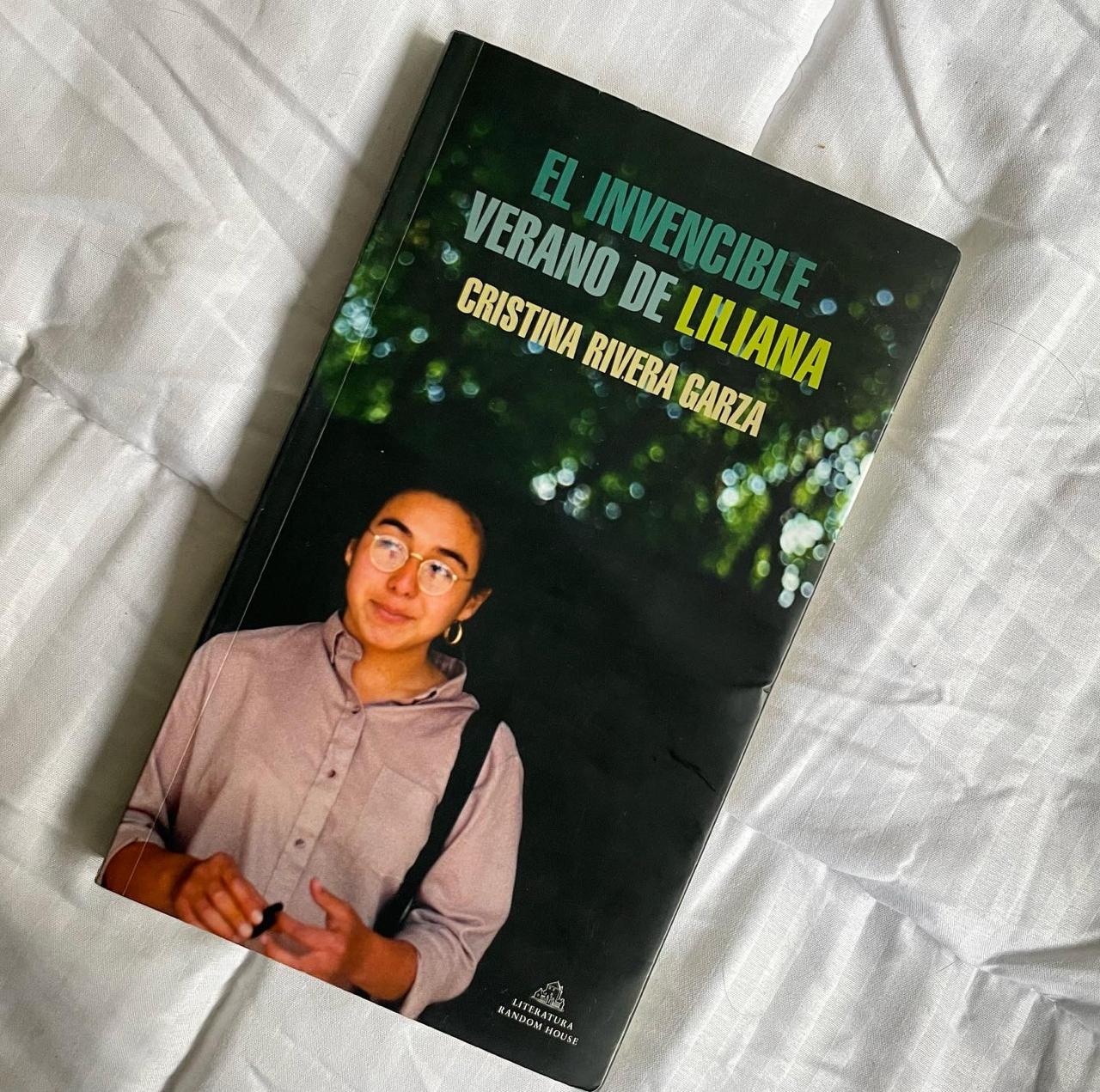

A propósito del reciente anuncio del Premio Pulitzer, volvemos a una lectura trascendental del último tiempo. Consuelo Ferrer, Daniela Machtig y Francisca Palma retornan a las páginas del volumen de la autora mexicana para rescatar sus emociones y recuerdos inspirados por él.

Consuelo Ferrer:

“‘El duelo es el fin de la soledad’”

La primera vez que leí El invencible verano de Liliana, dos de sus frases me dejaron una huella que se sintió como un surco, que pasaron a nombrar un sentimiento que no había podido definir. Fue el octavo libro de duelo que leí y luego me he sumergido en otros 25. A la fecha, que recuerde, ninguno me ha hablado tan directo como lo hizo Cristina Rivera Garza cuando escribió “el duelo es el fin de la soledad” y “es mentira que el tiempo pasa”.

¿Cómo va a pasar el tiempo para Rivera Garza? En 1990, su hermana menor, Liliana, –prodigiosa estudiante de arquitectura, nadadora frecuente, una mujer que sus amistades recuerdan como “libre”– fue asesinada por su ex novio en su propia casa, que era en realidad el primer piso de la casa de una familia que le arrendaba el espacio. Ángel González Ramos saltó el muro, forzó el cerrojo de la puerta y entró en su dormitorio, donde la asfixió, todo esto en un barrio residencial, todo esto debajo de una familia que dormía. Dice Rivera Garza que en ese minuto no tenían lenguaje para nombrar lo que había pasado, no existía la palabra feminicidio, no existía la noción de la violencia de género. “Uno nunca está más inerme que cuando no tiene lenguaje”. Su forma de proteger a su hermana en la muerte fue callando. Pero ahora el lenguaje existe y lo usa no como una mera herramienta: lo usa como un arma.

Antes de decidirse a escribir el libro, Rivera Garza intenta reabrir la causa por el asesinato de su hermana, pero se encuentra con un sistema de justicia que ya perdió todo rastro de ella. Lo que es peor, lo que resulta más violento: todos los funcionarios con los que habla creen que es lógico que haya desaparecido, porque el caso fue hace casi treinta años. Veintinueve años y tres meses y dos días, precisa ella. Parece que las normas hubieran sido hechas por personas que nunca perdieron a nadie, que nunca fueron atravesadas por la noticia de una muerte. Veintinueve años y tres meses y dos días podrían ser apenas algunas horas. “A veces toma treinta años decir en voz alta, decirlo en voz alta ante un empleado del sistema de justicia, que uno busca justicia”, dice ella. “Pasan tantas cosas en treinta años. La muerte pasa. La muerte nunca deja de pasar”. Nadie puede devolverle a su hermana y la justicia ni siquiera puede hacer el amague de aspirar a lo que le entrega su nombre. Nadie puede devolverle a su hermana excepto ella misma, que busca las cajas donde están todas sus cartas, sus diarios, sus manualidades. Nadie puede devolverle a su hermana excepto ella misma, que toma la huellas que dejó su hermana y la invoca para nosotros.

Hace poco acompañé a un amigo a resolver la posesión efectiva de su mamá y la ejecutiva del banco nos dijo, extrañada, que la muerte había ocurrido hacía nueve años, que los vales vista se fueron a las arcas fiscales cuando se cumplieron 5. Que esa es la regla, que está definida por ley: luego de dos años pasa a acreencia bancaria, y luego de otros tres pasa al fisco. Nos cita la ley, como si nuestro trabajo fuera sabernos la ley de memoria en lugar de mantenernos vivos. ¿Por qué se demoraron nueve años?, preguntó, frunciendo el ceño, tratando de descifrar esa rareza. Porque Rivera Garza tiene razón: “Es mentira que el tiempo pasa”. Y cuando ella lo dice, el sentimiento de desolación se atenúa.

Ese mismo trámite de posesión efectiva estaba en proceso hacía meses, quizás seis o más, y aunque hubo varios vales vista que ya no se podían recuperar, hubo otros documentos que logramos rescatar. El proceso terminó justo la misma semana en la que se cumplían nueve años exactos de la muerte de la mamá de mi amigo. Cuando terminamos el último trámite nos conmovimos, porque sentíamos que la fecha no había sido casualidad, porque sentíamos que el trámite había logrado llegar a buen fin precisamente porque era la semana del aniversario. Teníamos la convicción, la tenemos aún, de que ella estaba en esa caja del banco, acompañándonos.

Eso es lo que dice también Rivera Garza en el libro, y por eso yo la vivo citando: “Vivir en duelo es esto: nunca estar sola. Invisible pero patente de muchas formas, la presencia de los muertos nos acompaña en los minúsculos intersticios de los días. Por sobre el hombro, a un lado de la voz, en el eco de cada paso. Arriba de las ventanas, en el filo del horizonte, entre las sombras de los árboles. Siempre están allá y siempre están aquí, con y adentro de nosotros, y afuera, envolviéndonos con sus calidez, protegiéndonos de la intemperie. Este es el trabajo del duelo: reconocer su presencia, decirle que sí a su presencia. Siempre hay otros ojos viendo lo que veo e imaginar ese otro ángulo, imaginar lo que unos sentidos que no son los míos podrían apreciar a través de mis sentidos es, bien mirado, una definición puntual del amor. El duelo es el fin de la soledad”.

Hace pocos días, una cantante atea me dijo que su abuela, al morir, “inauguró el cielo”. Que ella no creía en el cielo hasta que su abuela murió, y que ahora tuvo que creer en él porque necesita un lugar donde poner a su abuela, que murió, sí, pero no puede haber dejado de existir. A mí sus palabras me resonaron. Antes, cuando era adolescente y era católica, era más fácil lidiar con la idea de la muerte, pero cuando mi papá murió yo ya no me persignaba, ya no iba a misa, ya no creía en Dios. En lo que creo desde entonces es en mi papá, no más. En él como todo el imaginario de lo que puede escapar de la razón. En él, que sigue tan vivo conmigo como lo está Liliana en las palabras de Cristina, que la logran traer de vuelta, que la dibujan con tanta exactitud que Liliana te hace reír, que te frustra, que te cae bien.

“En lo más profundo del invierno aprendí al fin que había en mí un invencible verano”, escribió Albert Camus primero, y luego Liliana cuando aconsejaba a sus amigas frente a amores desventurados, y luego Cristina para darle un epílogo a ese libro sobre su hermana. Ya muerta hace treinta años, Liliana elige su propio epígrafe a través de las cartas en las que ella todavía se desborda. El verano de Liliana fue invencible, porque su memoria es eterna. Y todo suena a un cliché pero la verdad es simple, y se siente absoluta, y no necesita decoraciones. Eso es lo que nos regala Rivera Garza a quienes estamos en duelo: la esperanza de que nuestros muertos, aunque siempre parezca que acaban de morir, también siempre nos van a seguir acompañando.

***

Daniela Machtig:

“Un espacio de ternura después de tanta desolación”

Leí “El invencible verano de Liliana” al día siguiente de la última pérdida que tuve el año pasado. Después de tanto quebranto, pensaba que mi corazón no iba a resistir más dolor, y temí que se me rompiera irremediablemente. Lo tomé de la biblioteca de mi amiga sin ninguna expectativa más que intentar distraerme para dejar de llorar. Y me sumergí en un mundo paralelo en el cual, por alguna razón, había una tregua para tanta tristeza. Buscando mi cura, luego no pude parar de leer.

Naufragando en la oscuridad, la escritura de Cristina fue para mí un regalo. Un abrazo que me recibió en la soledad que viene después de la despedida irrenunciable, en la palabra que queda muda después de la tragedia. Fue el espacio de ternura que necesitaba, después de tanta desolación.

Leyendo a Consuelo, me sorprendo con el hecho de que ambas fuimos marcadas con las mismas frases (entre otras, muchas, que están en el texto de Cristina). Tal vez no sea tan casual, puesto que compartimos la experiencia tanto del duelo, como de vernos empujadas cada una en su momento a tener que construir nuevas identidades a partir de él. Las distintas emociones y estados de ánimo que se recorren en el libro, son un retrato vivo del viaje doloroso de la pérdida. Es un camino largo, pesado, que puede ser tedioso y también sinuoso. Es en esas curvas donde encontramos espacios luminosos que nos permiten elaborar el duelo, y sobrevivir. El reflejo de estos procesos, tan delicados y complejos, hacen de él un libro doloroso, pero también tremendamente sanador.

Cuando amigos y cercanos vinieron a acompañarnos en el funeral de mi hermano, la frase más visitada fue: El dolor no se va, pero uno aprende a vivir con él. Ya la conocía, de todos modos (sin desmerecer el cariño con el que me la dedicaron, tantas veces). Leyendo a Cristina, pude sentirme no sólo comprendida, sino que alguien le ponía palabras certeras y genuinas a esos remansos de paz que aparecen en la desolación. El duelo es el fin de la soledad, dice Cristina, y en eso deviene cuando aceptamos y reconocemos la presencia de la otra persona en nosotrxs, encontrándonos con ellos “en los minúsculos intersticios de los días”. Es una experiencia que también me compartió mi padre, quien, sin haber leído el libro, me sorprendió días después contándome que cuando contemplaba la cordillera, sentía que era su hijo quien dirigía su mirada. Tal vez aquello que Rivera Garza nos comparte desde un lugar tan íntimo y personal es algo tan universal como el amor y el dolor.

En la escritura de Cristina Rivera Garza hay una profunda y genuina humanidad. En ella encontramos amor, dolor, memoria, reivindicación, resiliencia, fortaleza. Si Gabriel García Márquez, parafraseando a Cardoza y Aragón, dijo que la poesía era la prueba de la existencia del hombre, la literatura de Cristina es la prueba de la existencia de la humanidad. Incluso más que eso: Cristina resuelve el enigma ancestral de la inmortalidad. Al usar el archivo de su hermana como fuente primaria, abre un espacio para darle voz a Liliana, traerla al presente, apuntar a su asesino y al sistema feminicida, y compartirnos la injusticia artera de habernos dejado tanto a ella como nosotrxs sin más mundo para vivirnos. Sin más mundo que el espacio que Cristina creó, donde las heridas se abren pero para hablar, donde la sangre vuelve a correr pero para respirar, donde existe el desgarro pero también el amparo. Un espacio donde podemos volver a encontrarnos. Y llorar.

***

Francisca Palma:

“La escritura como otra forma de existencia”

Busqué el libro en la biblioteca para comenzar mi aporte a este texto, pero no lo encontré. Luego de un breve momento de desesperación por uno de los pocos apegos materiales que tengo, que son los libros, me pregunté quién lo tenía. Por suerte –y no solo por haber evitado la pérdida– se lo había prestado a una de mis grandes amigas. Que estuviera con ella significaba no sólo que el libro estaba seguro, sino sobre todo que alguien más a quien quiero tenía acceso a leer esta trascendental historia.

Ahora que me toca escribir sobre este libro, a propósito del premio que ha recibido la autora, debo confesar que no recuerdo en detalle su contenido, como tantos otros que he leído. Esta condición no se corresponde con el significado que tengan las propuestas escriturales para mi, es solo mi memoria. Este puede ser otro momento de desesperación o también una oportunidad de evocar: qué siento, qué sentí y qué me quedó en la memoria sobre este libro de Cristina Rivera Garza.

Más allá de la historia misma, mis sensaciones apuntan a la genialidad de la escritura, que no sólo es a dos manos, sino que a cuatro. El valor del archivo hace que podamos leer el pasado, que efectivamente el libro sea escrito con la autoría de Cristina y de Liliana. Si bien hay un trabajo de selección y catalogación, la materia prima hace que podamos leerla. Esta posibilidad acentúa su ausencia al evidenciar su voz como parte de un pasado, pero nos acerca a Liliana desde su imaginario y vitalidad en su juventud; todo además a partir de una cuidada huella de subjetividad: la tipografía creada para representar su propia letra, que en el fondo es otra forma más de hacerla presente.

También, la preservación del material nos habla de otra forma de afectividad: el cuidado de su legado, de su escritura como otra forma de existencia. A partir de esto pienso en una experiencia personal. Conservo las cartas que se enviaban mis padres en su época de pareja incipiente y en su posterior conformación familiar con el nacimiento de mi hermano en la década del ‘80. Cuando pequeña me gustaba hurgar en la bolsa de productos AVON que aún las conservan. En este caso, valoro lo grueso del plástico que ha protegido esas palabras y esas hojas viejas de las mudanzas, los cambios de ciudad y la propia muerte. Ahora de grande, siempre temí alterar el orden de esas cartas, pero una amiga archivera me dijo que el criterio era ordenar por fecha, sin temor “ordénalas por fecha”. Y eso hice: abrí cada papel y lo ordené por día de emisión. Al hacerlo, encontré hojas sueltas lo que me llevó a vivir un pequeño momento detectivesco: juntar piezas, tocar materialidades, buscar pliegues comunes. Con ese ejercicio logré reunir cartas que estaban partidas, para lo cual tuve que hacer algo que no quería en ese momento: leer las ideas de la parte inferior y superior de las hojas que, presumí, eran del mismo mensaje. Solo eso, ver si calzaban las ideas, pues en este proceso se me ocurrió escribir lo que va pasando entre mensaje y mensaje, entre las misivas de mi madre en el sur de Chile o en Santiago, y las de mi padre desde Iquique o Santiago. Especular desde la ficción sobre qué les pasaba en sus vidas cotidianas entre carta y carta. Pero esta era solo una idea. Cuando leí el Invencible Verano de Liliana, me convencí de hacerlo alguna vez.

Y este último ejemplo es una de las potencias del libro: remecer la memoria, las afectividades y comprensión de ciertos fenómenos como la muerte, sobre cómo se vive cuando alguien cercano se ha muerto. Vivir en modo duelo.

Otra cosa no menor: una de las lecciones del libro es la necesidad de nombrar. Decir feminicidio como acto político contra lo que no se quiere reconocer, contra lo que se quiere aislar. Generar un término para decir, expresar, situar. Elaborar una palabra, un concepto para describir una realidad que ya existe.

Son tantas cosas las que se pueden decir sobre el libro… Por ahora solo quiero recomendarlo, hacerlo circular. Un premio es sin duda un espacio de visibilidad, que me alegra que tenga esta historia, pero El invencible verano de Liliana trasciende cualquier reconocimiento. Por siempre Liliana, por siempre en la escritura de Cristina. En el olor a cloro de la piel de tu hermana que nada, en la escritura a cuatro manos que ella propició, en la búsqueda de justicia que trataste de generar, en la persistencia y la insistencia de la memoria.

Perfil del autor/a:

Perfil del autor/a:

Perfil del autor/a: